みなさん、こんにちは。このHPでの投稿は初となる、シンゲツと申します。早速ですが、今回のお題は私が好きな動物たちの一グループである、レイヨウたちについてです。拙い文ですが、最後までお読みいただけたら幸いです。

レイヨウとは何だ?

哺乳類の分類に、ウシ科と呼ばれるグループがあります。およそ150種近くがいる大きな科なのですが、その内ウシやヤギ、ヒツジやカモシカの仲間を除いたのが、所謂レイヨウ(アンテロープ)と呼ばれる動物たちです。

アフリカ及びユーラシア大陸に100種近くが生息しているのですが、特にアフリカ大陸では多様化を遂げました。

Mr.シンゲツ

Mr.シンゲツ上の写真は、デファッサウォーターバック。下の写真は、アカダイカー。前者は最大で体重250kg程度になりますが、後者の体重は10kg程度です。因みに、両者ともアフリカ大陸に生息します。

ところで、カモシカのような足という言葉がありますね。細くすらりとした足の形容ですが、ニホンカモシカの足は太くがっしりとしていますよね…。実は、この言葉のカモシカとはレイヨウのこと。カモシカも漢字で羚羊と表現されることがあるのですが、いつのまにか両者がいっしょくたになってしまった結果です。嗚呼、ややこしい…。

カモシカとレイヨウとは似て異なるので、混同には注意だ!

動物園にいる時、レイヨウの展示場の前では「シカだ!」とよく聞くのですが、シカとは異なるグループに属します。

一番大きな違いは角。基本的に、シカ科の角は枝分かれしてオスにしか生えませんが(トナカイは雌雄ともに生える)、ウシ科は枝分かれせず、雌雄ともに生やすのか、オスにしか生えないのかは種によって異なります。

上はシロダマジカ(シカ科)、下はブレスボック(ウシ科)。枝分かれの有無がシカかウシかの違いを分つ、この比較でどう…、でしょうか?

あと、アフリカに棲む野生のシカは、アフリカ大陸北西部にあるアトラス山脈一帯、国でいうとモロッコ・アルジェリア・チュニジアあたりにアカシカの亜種、バーバリーアカシカがいるのみです!これ大事です。

余談ですが、2025年6月時点でアフリカ大陸以外で会えるのは、ティアパーク・ベルリン(ドイツにある)のみです。

日本で見られるレイヨウご紹介!

さてさて、ここからは日本の動物園・サファリパークで現在飼育されているレイヨウたちを簡単に挙げていきます!

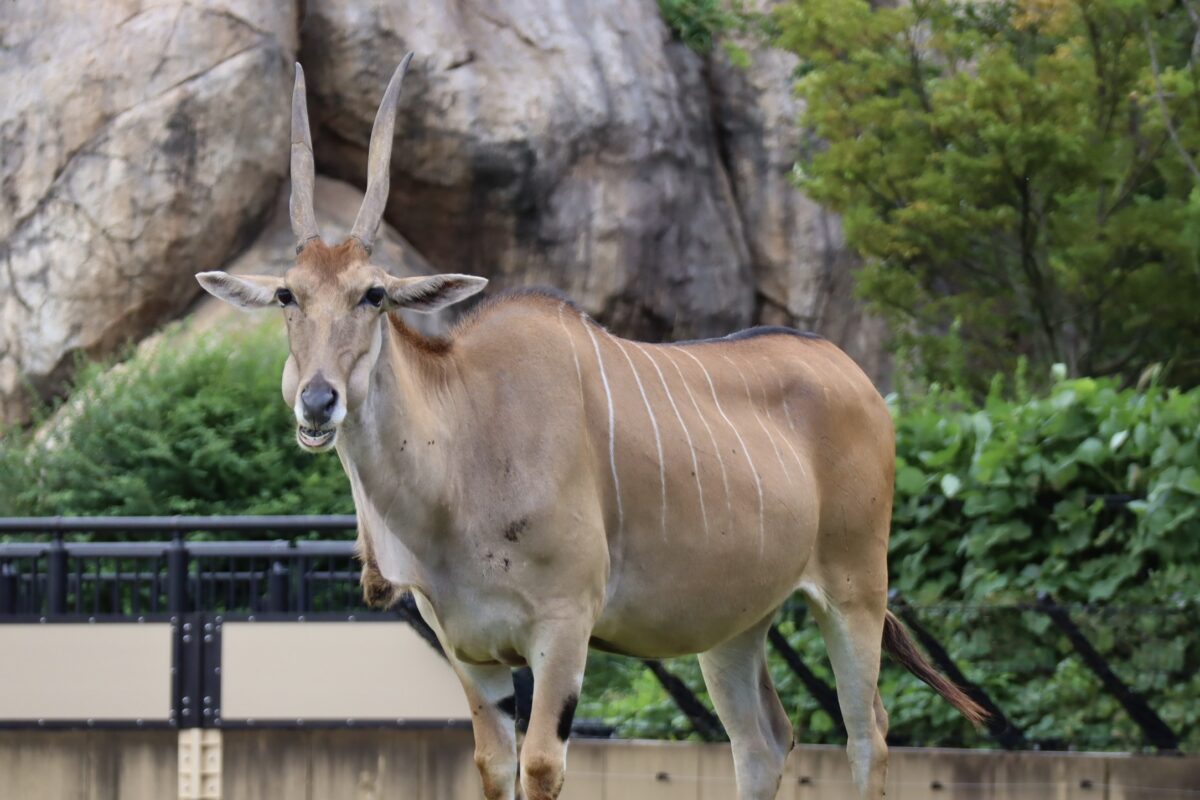

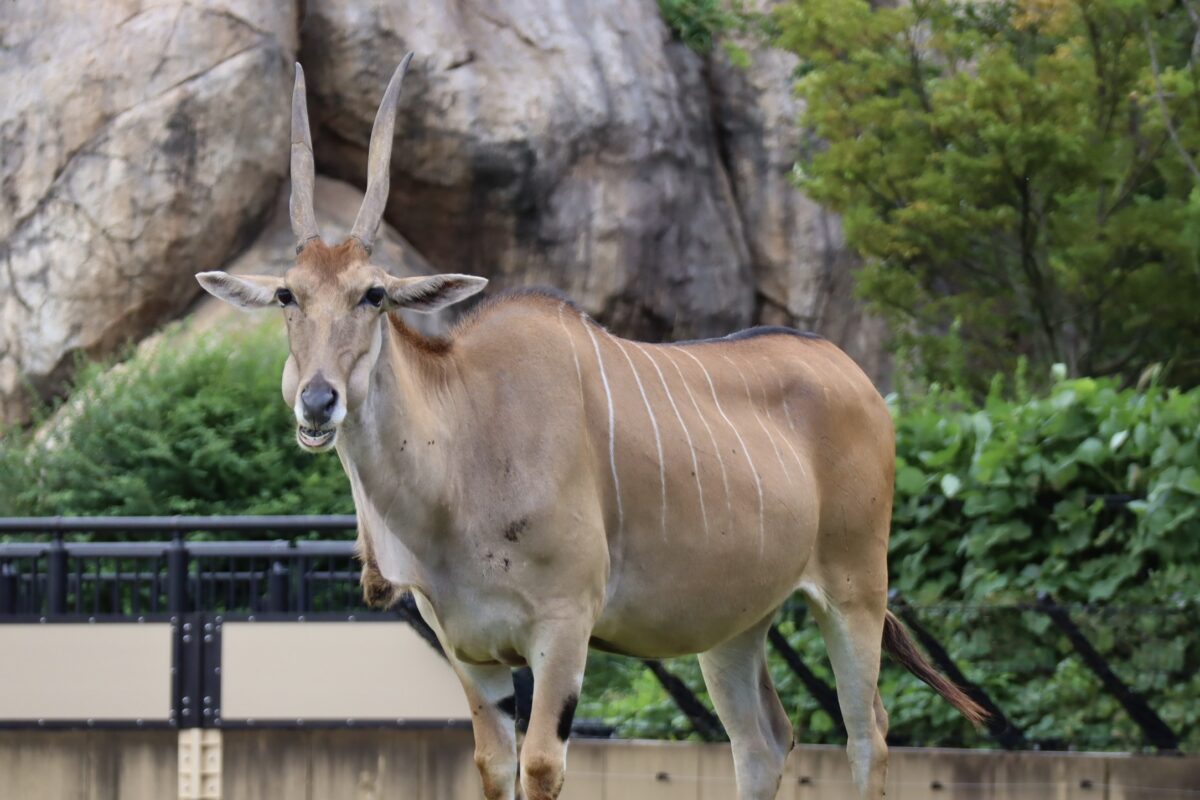

Vol.1:エランド

動物園でよく見られるレイヨウの代表格、エランドの生息域は、アフリカ東部・南部のサバンナ。真っ直ぐでありながらも何回か捻れた角は、オスにもメスにもあります。また、オスは特に最大で体重1トンと、ウシ科屈指の巨体の持ち主です。

巨体だけど、2mの高さの垣根をも跳躍できるほどの身軽さの持ち主なんですって。

国内では、アドベンチャーワールドやズーラシア、天王寺動物園等にいます。

Vol.2:シロオリックス

緩く曲がった細長い角が特徴の、シロオリックス。野生では、密猟や紛争等が原因で、21世紀に入る直前に元の生息地=サハラやサヘルから消えましたが、現在は野生への飼育個体の再導入が進められていて、近年は野生絶滅の状態から脱しました。

だが、野生への完全復活への道のりは、まだまだこれからなのだ!

国内で見られる代表的な園としては、姫路セントラルパークやアドベンチャーワールド、多摩動物公園等が挙げられます。

Vol.3:ブラックバック

インド亜大陸の平原に棲まう、ブラックバック。長く捩れた角と、黒い背中(本種の名前の由来でもある)はオスの証で、メスには角がなく、大人のオスの黒い部分は黄褐色です。ガゼルに近縁な動物で、トラやヒョウでは捕殺できないといわれるほど走力が優れています。

日本国内では、富士サファリパークや姫路セントラルパーク、東武動物公園等で見ることができます。

日本では戦前から飼育歴がある、数少ないレイヨウの仲間でもある。

Vol.4:シタツンガ

アフリカ中部の深い湿地に潜むシタツンガ。オスは捻れた角を持ち、体色が焦茶色なのに対し、メスには角がなく、体色は薄い茶色です。大きな群れは成さず、単独かペア、小規模な集団での行動が基本です。

ぬかるみを歩きやすくするための、長めの蹄にも刮目せよ!

国内では、王子動物園や姫路セントラルパーク、東武動物公園といった園で会うことができます。

Vol.5:アダックス

現在、野生下ではサハラ砂漠のごく一部に100頭にも満たない数(少なくとも成熟個体は)が残るのみのアダックス。オーバーハンティング(過剰な狩猟)や旱魃(雨不足等による、長期に及ぶ水不足)等により、個体数を大幅に減らしてしまいました。捩れた長い角と、X字状の顔の模様が特徴で、冬には暖かな毛を身に纏います。

かつては数100〜1000頭もの規模の大集団で移動する姿が普通だったようです…。

国内で見られるのは、姫路セントラルパークと岩手サファリパークのみです。

Vol.6:オグロヌー

季節ごとに集団で広大なサバンナを大移動する様子でお馴染み、某人気バンドの名称の由来でもあるオグロヌー。アフリカ東部から南部のに分布し、5亜種ほどに分かれますが、日本にいるのは東アフリカにいるシロヒゲオグロヌーです。

現在は、伊豆半島にある伊豆アニマルキングダムにメスが1頭だけしかいません。いついなくなっても本当におかしくないので、会うならばお早目に!

写真は伊豆アニマルキングダムのグループ園でもある姫路セントラルパークにいた時のものだ。

Vol.7:アラビアオリックス

かつて、中東の砂漠地帯に広く生息していたアラビアオリックス。主に過剰な狩猟により激減し、1972年に野生下から滅び去りましたが、その10年ほど前から飼育下繁殖計画がスタート。後に野生への再導入が進められていますが、再導入の過程では、密猟が再発したりと順風満帆ではありませんでした。

日本では横浜金沢動物園と福岡市動物園の2か所のみで飼育されています。

真横から見ると、1本の角が真っ直ぐ伸びているように見えるため、ユニコーンのモデルともされている。

Vol.8:ローンアンテロープ

隈取りのような顔と、大きめのがっしりとした体躯が特徴的なローンアンテロープ。アフリカ西部から中部、南部の疎林帯やサバンナに棲んでいて、最大で体重300kgとレイヨウの仲間ではかなりの大型種です。

日本では群馬サファリパーク、姫路セントラルパーク、アドベンチャーワールドにしかいません。

体躯がメスより更に逞しいオスは現在、姫路セントラルパークに1頭がいるのみだ!

最後に。

如何でしたでしょうか。日本で今でも見られるレイヨウたちは、種数こそ物凄く多いというわけではないものの、どの種もグッと強く惹かれるような個性を放つ者たち揃いです。

休みの日には、レイヨウたちを見ることができる園に訪問して、彼等の魅力に酔いしれるひと時を過ごすのも楽しいかもしれませんよ!

運が良ければ、闘争シーンを見ることができる…、かも!?

今回は以上とさせていただきます。最後までお読みいただき、ありがとうございました!

参考資料

世界の動物 分類と飼育7(偶蹄目Ⅲ) 監修:今泉吉典 刊行:株式会社どうぶつ社

レッド・データ・アニマルズ1 ユーラシア・北アメリカ 監修:小原秀雄・浦本昌紀・太田英利・松井正文 刊行:講談社レッド・データ・アニマルズ4 インド・インドシナ 監修:小原秀雄・浦本昌紀・太田英利・松井正文 刊行:講談社レッド・データ・アニマルズ6 アフリカ 監修:小原秀雄・浦本昌紀・太田英利・松井正文 刊行:講談社