みなさんこんにちは!

初めてブログを執筆させていただくRYUTAです!

今回の内容は、、、

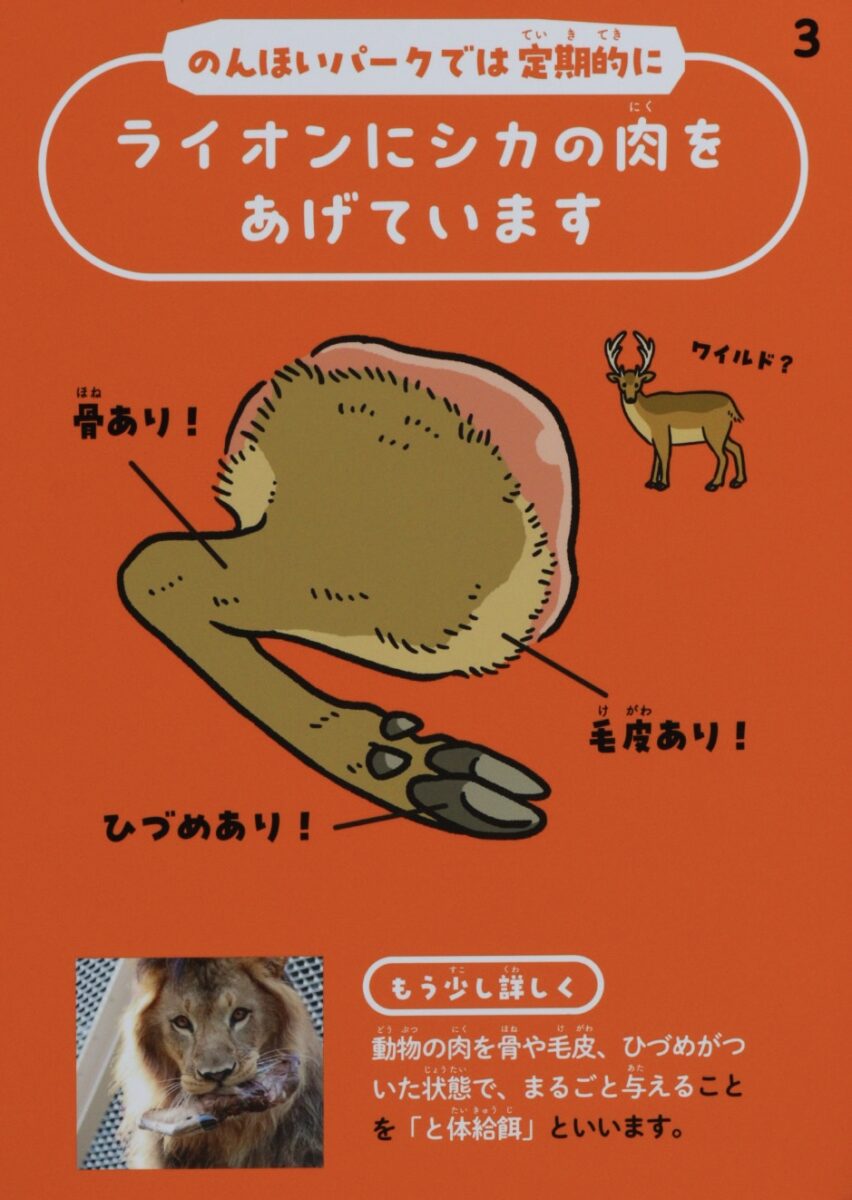

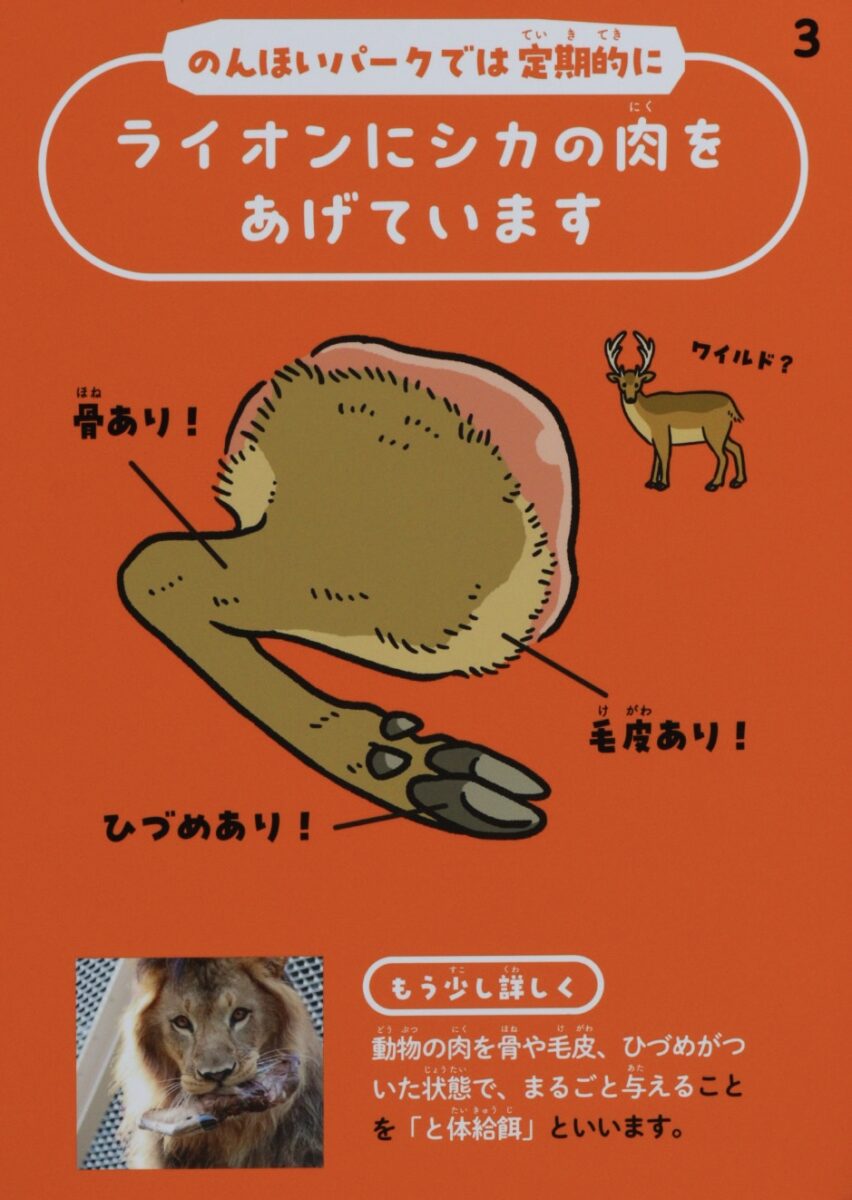

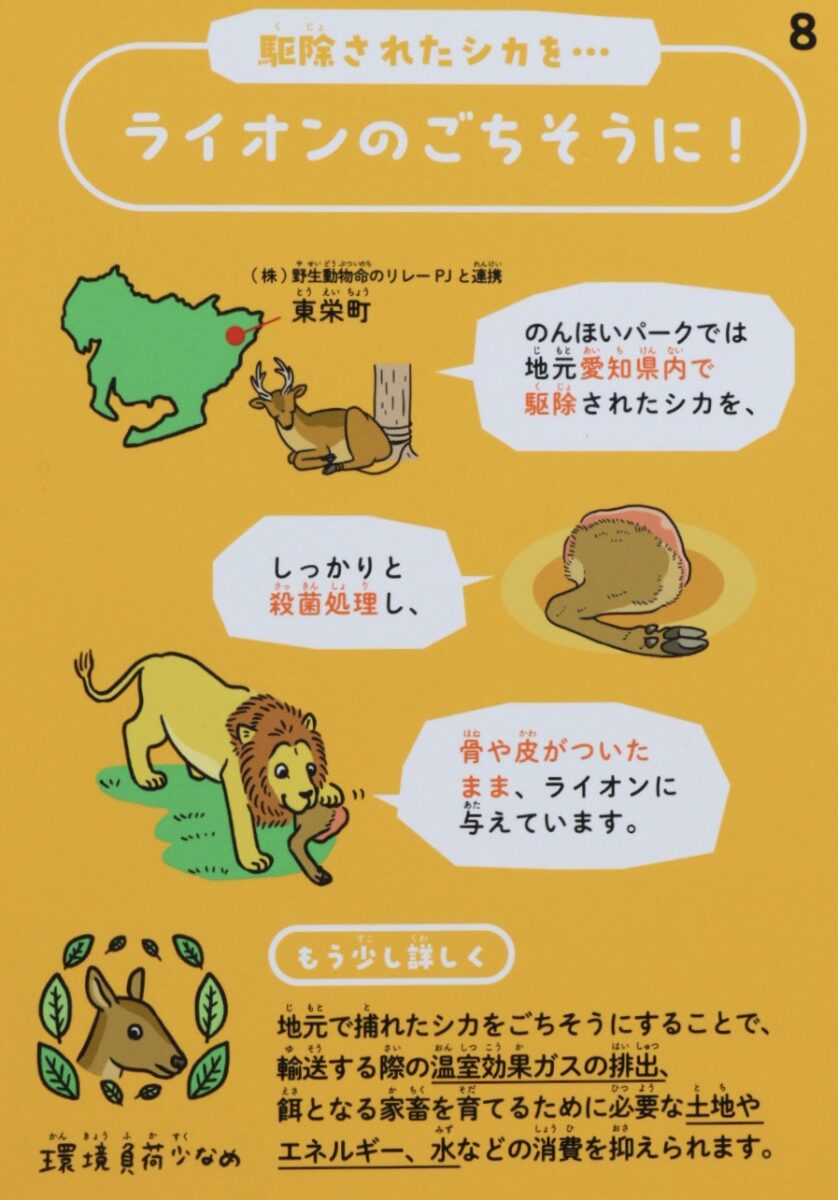

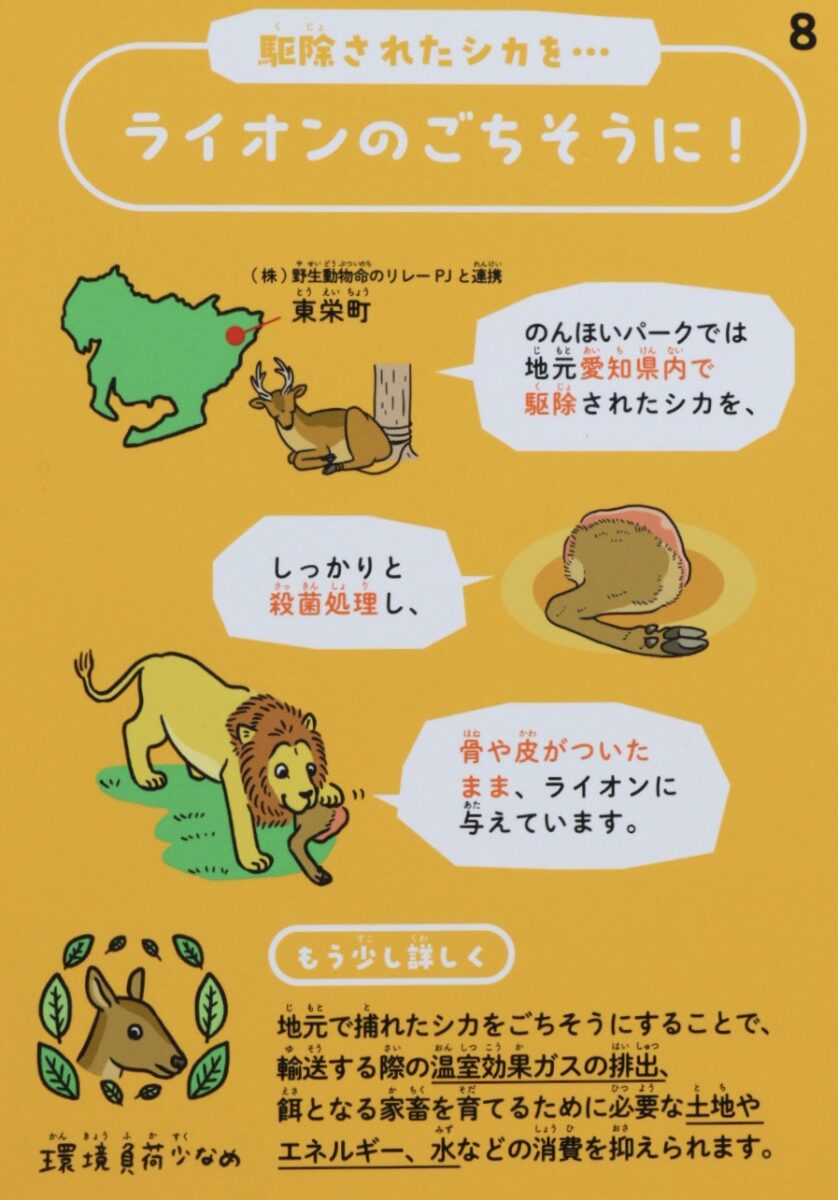

愛知県の豊橋総合動植物公園(通称:のんほいパーク)で取り組まれている屠体給餌(とたいきゅうじ)について紹介させていただきます!

屠体給餌とは?

簡単に言うと、害獣として捕獲された鹿の肉を殺菌処理をして、骨や皮がついた状態で動物たちに与えることを言います。

のんほいパークでは、主にライオンに与えています。

(季節のイベント時にはサーバルやトラにも与えることがあります。)

※ライオンの屠体給餌は毎週日曜日の午前11:30~開催

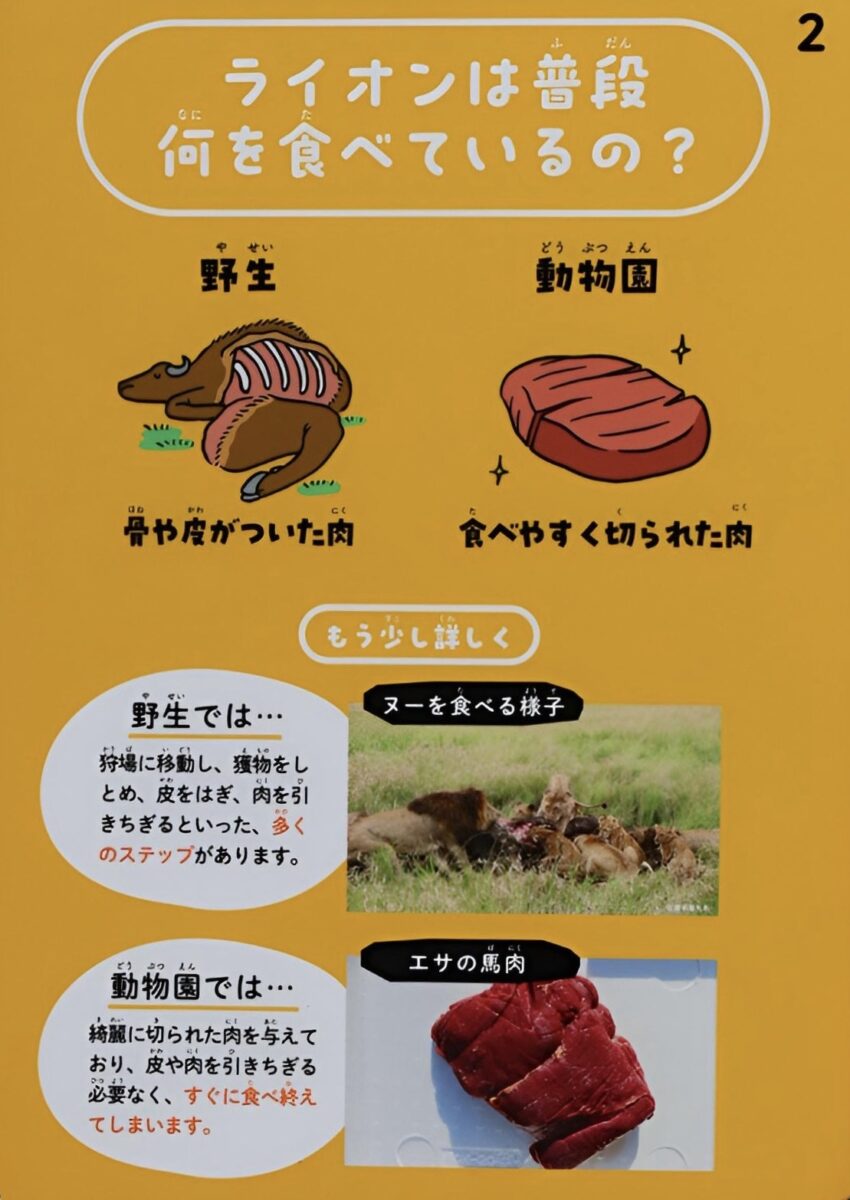

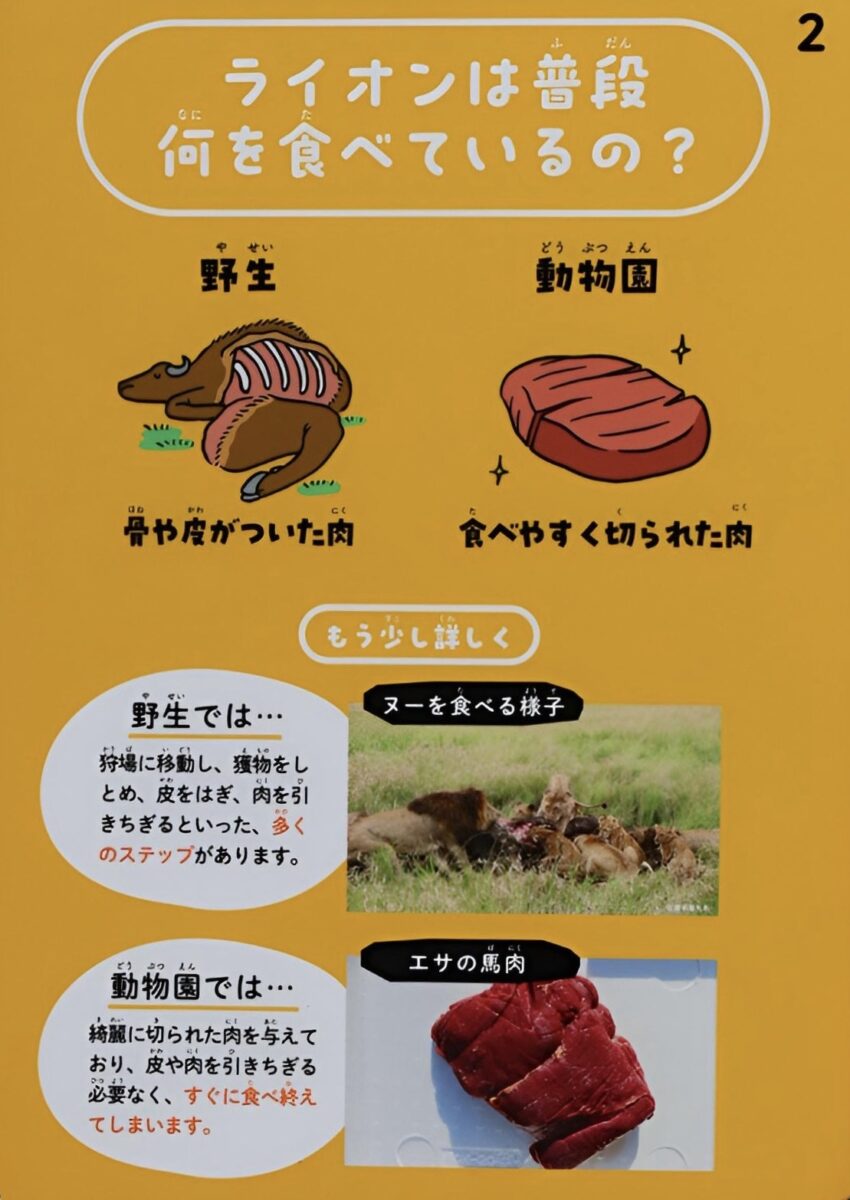

ライオンは何を食べている?

RYUTA

RYUTA野生と動物園内の違いはご存じですか?

生息地によって若干異なります。

| 肉の種類(対応動物) | 野生での摂食機会 | 備考 |

|---|---|---|

| 豚肉(イボイノシシ等) | ◎ よく食べる | サバンナでは重要な獲物の一つ |

| 鶏肉(ニワトリなど) | × 非常に稀 | 飼育種で野生には存在しない |

| 牛肉(家畜 or 野牛類) | ◯ 地域による | 家畜牛の襲撃事例多数/アフリカスイギュウは主要獲物 |

| 馬肉(馬) | △ ほぼ無し | 生息域が重ならず機会がない |

| ヌー | ◎ 主要獲物 | 特にサバンナ地域で最も頻繁に狩られる |

| シマウマ | ◎ 主要獲物 | 群れで狩りやすく肉量も多い |

| インパラ・ガゼル等 | ◎ 小~中型獲物 | 単独でも狩りやすく頻繁に狙う |

| バッファロー | ◎ 大型の主要獲物 | 成獣を狩るには集団で挑む必要あり |

| キリン(特に幼獣) | ◯ 時に狙う | 危険も伴うが成功例あり |

| ハリネズミ・カメなど | △ 飢餓時など稀に | 通常は補助的な獲物 |

豚肉、鶏肉、牛肉、馬肉など家畜精肉(せいにく)を与えています。

- コストの安定化・予算管理

-

流通網に乗った加工肉は大量購入・計画購入が可能で、安定的かつ予算的にも管理しやすくなります 。

- 衛生管理・食中毒リスク低減

-

加工された製品は病原体の混入が少なく、品質管理がしやすいです。また冷凍肉は園内での保存も衛生的に行いやすく、リスク軽減につながります 。

- 栄養管理

-

給餌量や給餌タイミングを精密に調整できます。必要に応じてミネラル・ビタミン・脂質などを組み合わせた配合ができ、病気予防やQOL向上に役立ちます。

一方で、動物園のライオンたちには毎日骨や皮付きの肉を与えることはできません。

そのため、飼育下では私たちが家庭で食べるような、食べやすくカットされた精肉が与えられています。

しかし野生とは異なり、骨も皮もないため、噛みちぎる必要がなく、すぐに食べ終えてしまいます。

のんほいパークでは定期的(1週間に1回)に鹿のお肉を与えています。

ライオンに屠体を与えると…

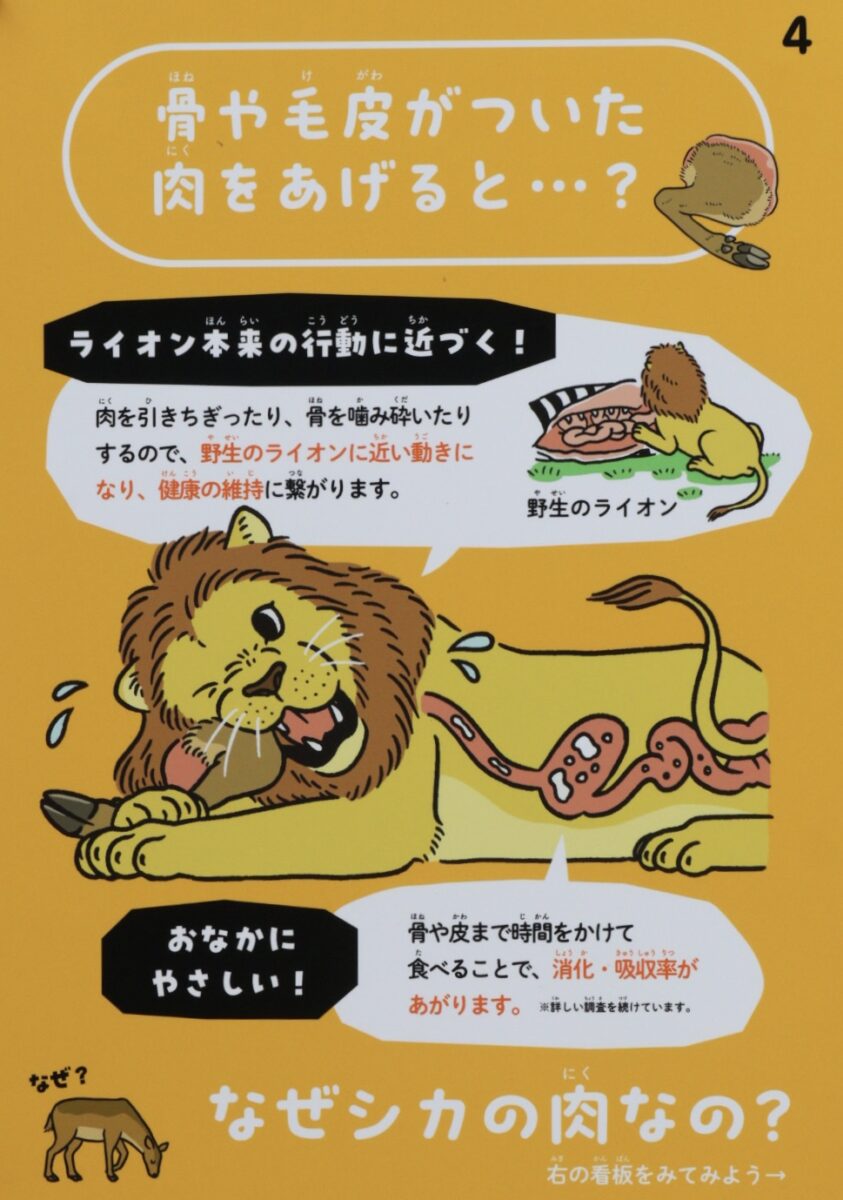

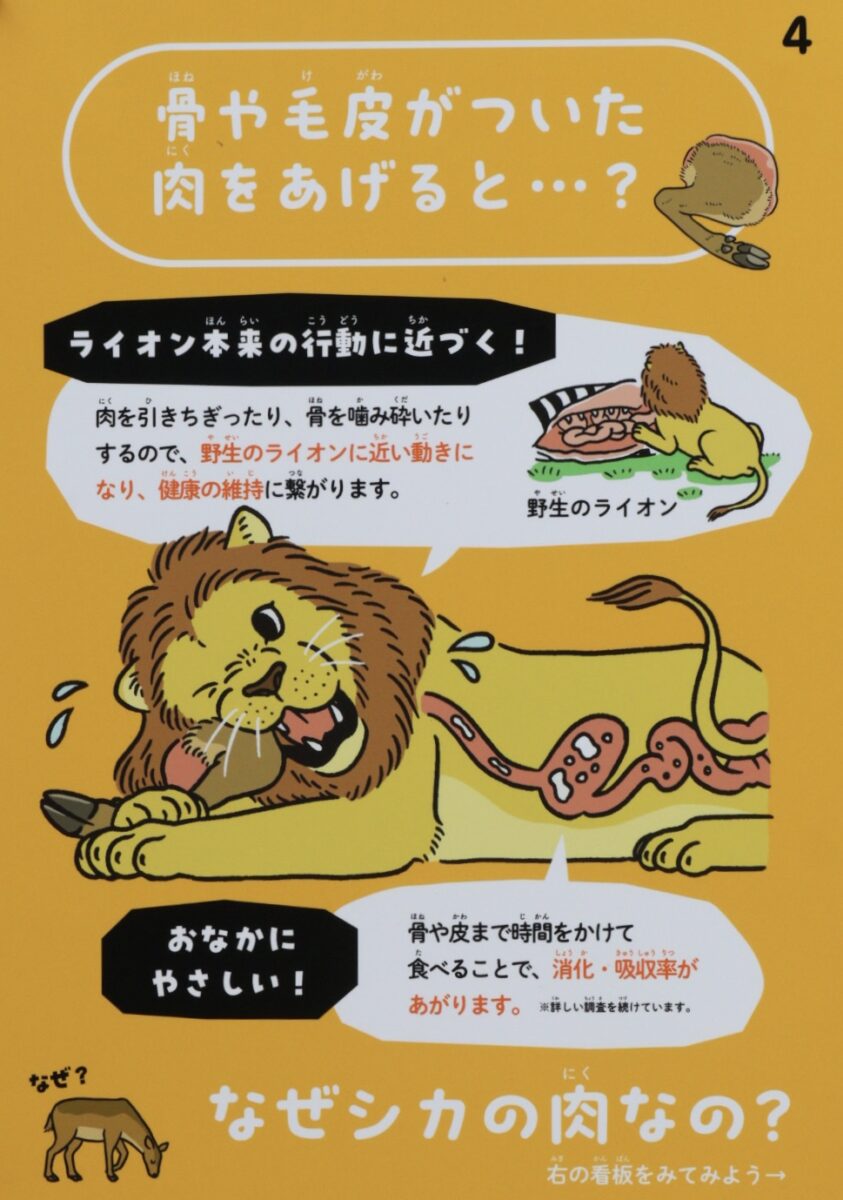

ライオンたちに骨や皮がついた屠体を与えると、下記のようなライオン本来の行動を見られます。

- 皮を剥ぐ

- 骨を噛み砕く

- 肉を引きちぎる

また、骨や皮も一緒に食べるので消化・吸収率が上がり、お腹にもやさしくなります。

動物福祉としての側面

飼育下でライオンに何を、どう与えるかは、栄養面だけでなく精神的な健康にも深く関わります。ここでは、野生下の行動と比較しながら、屠体給餌がもたらす動物福祉の利点を整理します。

1. 時間をかけて食べることの重要性

- 野生のライオンは、1日のうち約1時間を摂食に費やし、さらに追跡や解体なども含めると数時間を捕食関連行動に使っている

- 飼育下では精肉を短時間で食べ終えてしまうが、骨付き肉や屠体を与えることで時間をかけた摂食行動が再現される

- 食べる過程が長くなることで、行動の幅が広がり、満足感や精神的充足につながる

2. 噛む・裂くなど本能的な行動の再現

- 精肉では再現されにくい「噛み砕く」「引き裂く」「引きずる」などの自然な行動が引き出される

- こうした行動が運動や刺激となり、野生本来の能力を発揮できる機会になる

3. 異常行動の予防と精神的安定

- 単調な環境や短時間で終わる給餌は、退屈やストレスの原因となり常同行動を誘発することがある

- 骨付き肉や屠体を時間をかけて食べることにより、そうした行動の出現が抑えられ、精神的に落ち着いた状態を保ちやすくなる

「食べやすい」ということが動物にとってはよくない場合があるのです。

時間をかけて、工夫しながら食べるという過程は、ライオンの生活に「充実感」と「目的」を与えます。動物福祉の向上のためには、何を与えるかだけでなく、「どのように食べるか」まで目を向けることが大切です。

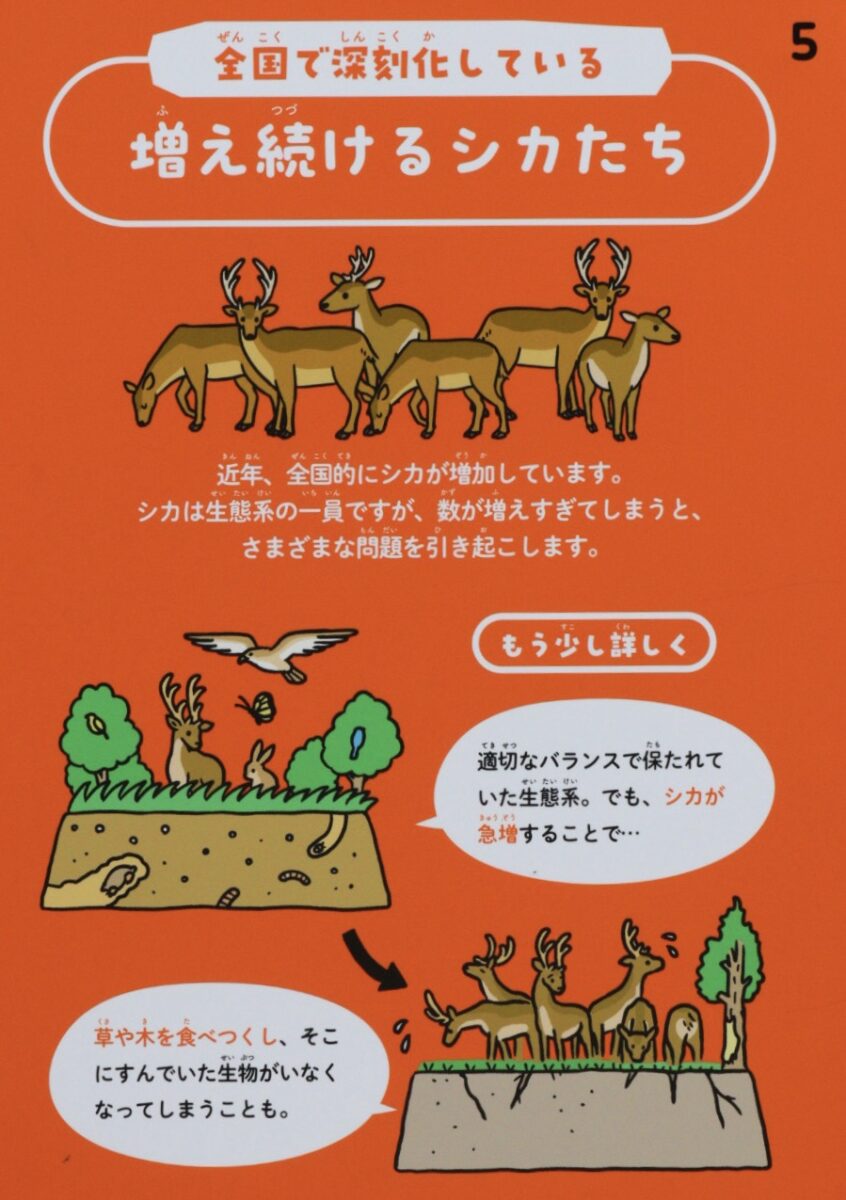

全国で増え続ける鹿たち

近年、日本国内では全国的に鹿の数が増加してきています。

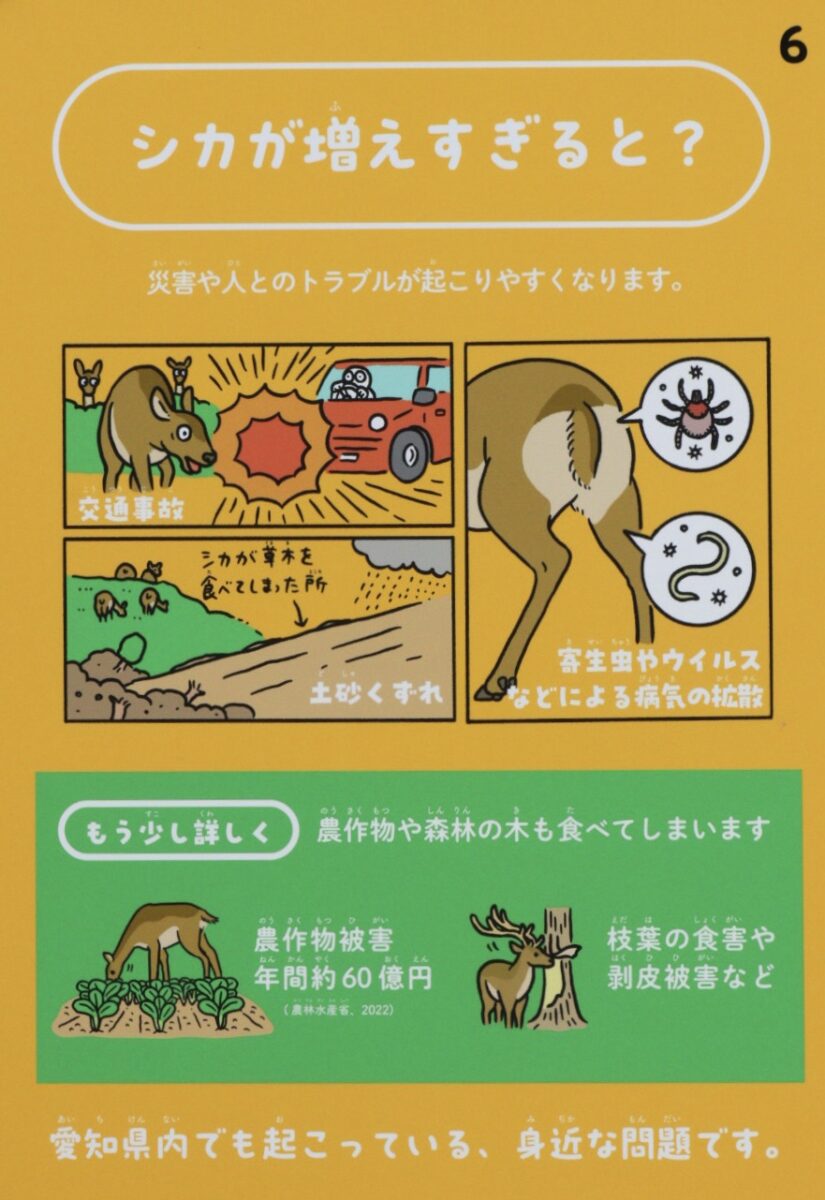

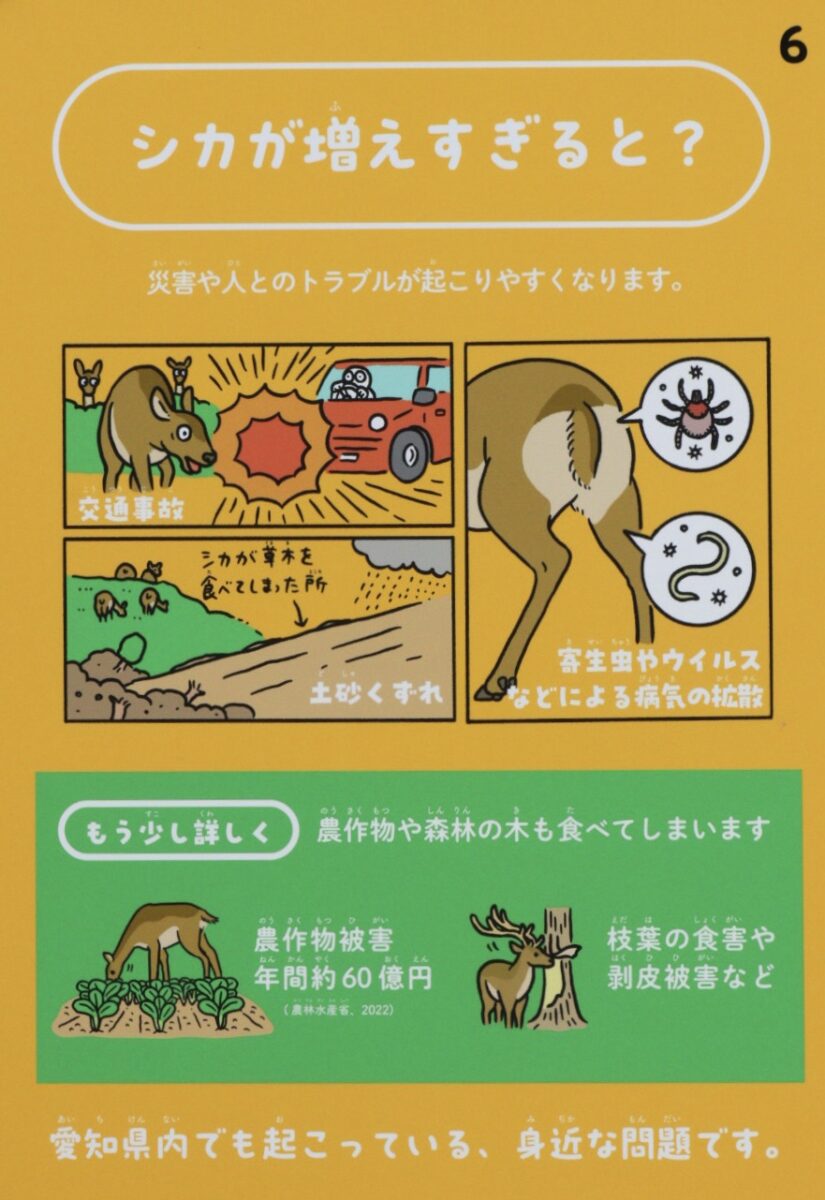

鹿が増えすぎてしまうと、以下の問題が深刻化していきます。

- 生態系の崩壊

- 交通事故(鹿との衝突)

- 土砂崩れ

- 寄生虫、ウイルスなどによる病気の蔓延

生態系の崩壊は、鹿が草や木を食べ尽くしてそこに住んでいた動物や昆虫たちがいなくなってしまいます。

鹿との交通事故は、北海道を例にあげると年間約1000件を超えるそうです。(2024年時点)

土砂崩れは、鹿が地面に生えている草や植物を食べると土が露出し、地盤が緩むことが原因とされています。

病気が蔓延することについては、個体数が増加するとノミやダニも増加していきます。そして鹿が人里に降りてくると人に感染する恐れもあります。

- 天敵(オオカミなど)の絶滅により、自然な捕食圧がなくなった

- 狩猟者の減少・高齢化で人による捕獲が減った

- 保護政策の影響でメスジカの狩猟が長く制限されていた

- 林業の変化や放棄地の増加で餌場が広がった

- 温暖化による冬の死亡率低下で個体の生存率が上がった

日本で進んでいる鹿対策とは?

鹿が増えすぎると、上記のようにたくさんの問題が発生してしまいます。

現在国内では、鹿の駆除による数の調整が行われています。

日本国内の鹿の数は、環境省の推定によると2023年時点で約246万頭と推定されています。

この数は30年ほど前と比較すると約8倍に相当するそうです。

駆除された鹿たちはどうなっていく?

現状、日本国内で駆除された鹿たちは90%が廃棄されてしまいます。

残りの10%はジビエ料理に使用されたり、動物園で猛獣のごはんになっています。

のんほいパークでは、愛知県東栄町で駆除された鹿を殺菌処理し、骨や皮がついたものを猛獣たちに与えています。

駆除されたシカが破棄される主な理由

- 利活用の仕組みが未整備

ジビエとして流通させるための処理施設や販路が少なく、現場からの受け入れ体制が整っていない。 - 処理コストや衛生管理のハードル

血抜き・解体・冷蔵・検査などの工程には専門的な設備や知識が必要で、コストも高い。 - 需要の不足と販路の未整備

シカ肉の販路や安定した需要がなく、食材としての流通が進んでいない。 - 駆除の主目的が被害対策であること

農作物や森林の被害防止が目的であり、食肉利用が前提とされていない場合が多い。

鹿のお肉を通じて知ってほしいこと

この記事を読んだ上で知ってほしいことが3つあります。

- 増加する鹿の問題と対策

- やむなく駆除される鹿の有効活用法

- 飼育されているライオンたちの健康を守る取り組み

屠体給餌は動物たちの野生本来の行動を引き出すだけでなく、SDGsの目標にも貢献できます。

終わりに

動物園での屠体給餌は世界の環境を保護することにも繋がります。ぜひのんほいパークに来園して動物たちのあまり知られていない魅力に触れてみてください!

きっと今まで知らなかった新たな発見が見つかるはずです。

引用・参考資料

・【公式】のんほいパーク(豊橋総合動植物公園)

https://www.nonhoi.jp/

・ZooChat「Financial aspects of zoo diet management」

https://www.zoochat.com/community/threads/breed-to-feed-in-zoos.490547/?utm_source=chatgpt.com

・ZooChat「Breed-to-feed in Zoos」

https://www.zoochat.com/community/threads/breed-to-feed-in-zoos.490547/?utm_source=chatgpt.com

・Genspark「日本の鹿の廃棄処分の現状」

https://www.genspark.ai/spark/日本の鹿の廃棄処分の現状/ed0a041a-cbc4-4c1a-b5d5-e7bf84000aad

・環境省「野生鳥獣資源利用の推進」

https://www.env.go.jp/nature/choju/effort/mottainai.html