はじめに

希少動物ヤブイヌ。南米の森林や草原に生息する小型のイヌ科動物で、ワシントン条約附属書Iに掲載される絶滅危惧種です。

日本では一時期、飼育数が増加し繁栄の兆しを見せていましたが、現在は個体数が激減し、逼迫した状態に陥っています。その背景には、個体の高齢化という自然の摂理に加えて、種を保護するはずのワシントン条約が、皮肉にも新たな個体の導入を困難にしているという国際的な課題があります。

本記事では、日本におけるヤブイヌ飼育の歴史を振り返り、なぜ減少に至ったのか、そしてワシントン条約がどのような影響を与えているのかを探ります。

ヤブイヌは、南米の熱帯雨林に暮らす、イヌ科の中でも最も原始的な動物です。

一度は絶滅したと考えられていたほど発見が難しく、1839年に現生していることが確認されました。

見た目は「イヌ」というよりタヌキ?

体長57〜75cm、体重4〜7kgと中型犬ほどのサイズですが、胴長短足で小さく丸い耳、暗褐色の体毛をしており、その姿はまるでタヌキのようです。英語では「ブッシュドッグ(藪の犬)」と呼ばれています。

警戒心が強く、神出鬼没な性格

ヤブイヌはかなり用心深い動物です。南米の熱帯雨林にはジャガーなどの大型肉食動物がいるため、身を守るためにほぼ毎日巣穴を変えて、居場所を悟られないようにしています。発見が非常に難しく、現地でも稀少な動物で、生態に関する実地調査はあまり進んでいません。

意外な特技と独特な生態

指の間に水かきがあり、泳ぎや潜水が得意で、獲物を水辺に追い込んで仕留める頭脳的な狩りもします。また、後ろ向きに走ることができ、敵から身を守るときも背中を向けずに巣穴へ戻れます。

https://www.hama-midorinokyokai.or.jp/zoo/zoorasia/details/2025/post-558132.php

10頭ほどの群れで暮らし、狩りや育児を協力して行う社会性の高い動物です。キューキュー、フンフンと高い鳴き声でコミュニケーションをとっています。

現在は準絶滅危惧種に指定されており、森林伐採などによる生息地の減少が懸念されていますが、日本の動物園でもその愛らしい姿を見ることができます。

黎明期:初めての繁殖成功(1987年〜2005年)

1987年:国内初の自然繁殖

日本で初めてヤブイヌの自然繁殖に成功したのは、東山動植物園でした。しかし、当時はヤブイヌを飼育する園も少なく、この成功が血統の広がりにつながることはありませんでした。

2005年:ズーラシアでの転機

初の繁殖成功から18年後の2005年、よこはま動物園ズーラシアで大きな転機が訪れます。

- ♂コタロウと♀コウメのペアから5つ子が誕生

- このペアからは最終的に計25頭が誕生

- 国内のヤブイヌ飼育頭数が増えるきっかけとなった

繁栄の時代:2015年の飼育状況

2015年10月時点では、日本の5施設で計26頭が暮らしていました。この時期が日本のヤブイヌ飼育における最盛期と言えるでしょう。

埼玉県こども動物自然公園

2010年からバックヤードで飼育を開始し、2015年11月には新施設「ヤブイヌ舎」が完成しました。

飼育個体(2015年時点)

- ♂ユウタ(2005年7月31日生まれ)

- ♀アズキ(2007年5月23日生まれ)

- 2010年にズーラシアから来園

- 2013年に繁殖成功

- ♀オハギ(2013年7月17日生まれ)

- ユウタとアズキの子

- 母親が育てられず、人工保育で育成

よこはま動物園ズーラシア

2014年に繁殖を目指して2ヶ所の動物園から計5頭が仲間入りし、国内最多の飼育数となりました。

飼育個体(2015年時点)

- ♂ダイズ、♀クロマメ、♀ソラマメ(2007年5月23日生まれ、ズーラシア生まれの5つ子)

- ♀アズキ(埼玉県こども動物自然公園に移動)、♂キントキ(詳細不明)

- ♂フランシス(2007年6月30日生まれ、フランス生まれ)

- ♀ジャスミン(2008年5月27日生まれ、ズーラシア生まれ)

- ♂フキ、♂アケビ(2009年8月31日生まれ、東山動植物園生まれ)

- ♂マロ、♂ダイモン(2009年1月9日生まれ、京都市動物園生まれ)

- ♀どすえ、♂やす(2010年2月9日生まれ、京都市動物園生まれ)

- ♀ハンナ(2011年1月19日生まれ、京都市動物園生まれ)

- ♂ビーム(2012年8月3日生まれ、イギリス生まれ)

- ♂コジロウ(2011年8月15日生まれ)

- 東山動植物園で24年ぶりに誕生(後、ズーラシアへ移動)

- 人工保育で育成

名古屋市東山動植物園

飼育個体(2015年時点)

- ♂ナン(2006年6月12日生まれ)

- 東山動植物園で10頭以上の父親となった

- ♀クー(2013年9月17日生まれ、人工保育)

- ♀ネル(2014年2月26日生まれ、人工保育)

- ♀アンコ、♀キナコ(2014年11月5日生まれ、2頭ともに人工保育)

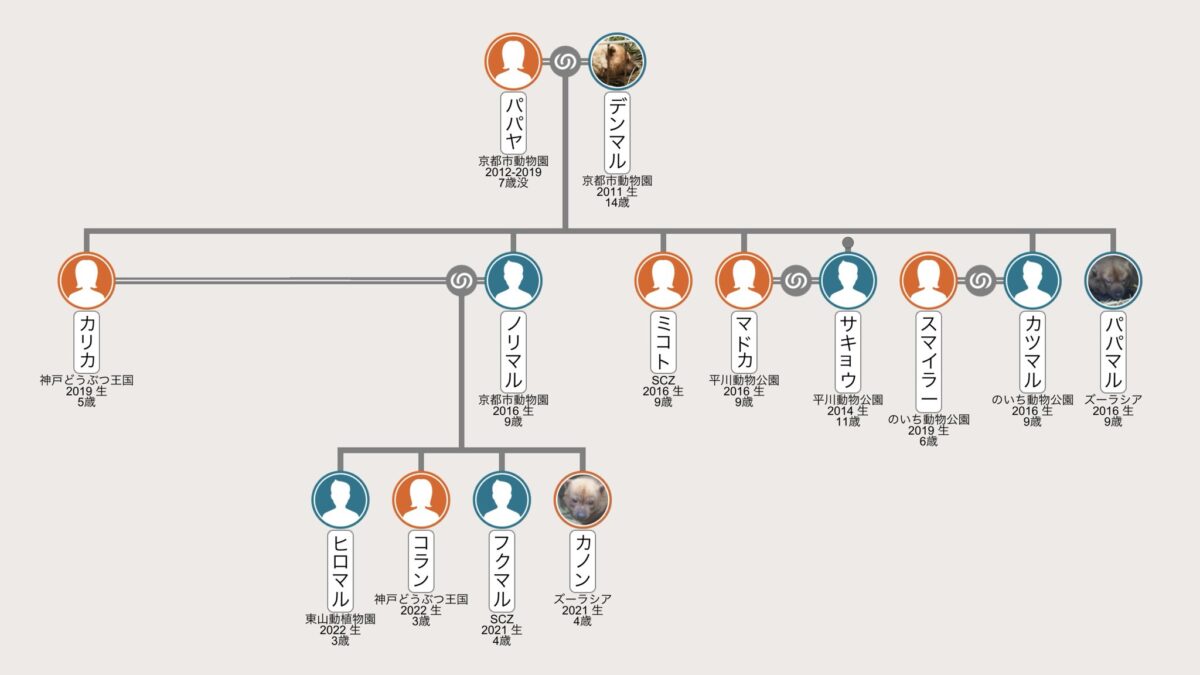

京都市動物園

2014年に6頭を国内の動物園に移動させた後、海外から新たな個体を導入し、海外血統同士での繁殖を目指しました。

飼育個体(2015年時点)

- ♂デンマル(2011年9月18日生まれ、デンマーク生まれ)

- ♀パパヤ(2012年11月16日生まれ、スウェーデン生まれ、2015年来園)

鹿児島市平川動物公園

2015年から新たにヤブイヌ飼育を開始。

飼育個体(2015年時点)

- ♂ウキョウ、♂サキョウ(2014年6月11日生まれ、京都市動物園生まれの双子)

転換期:2015年〜2025年の激変

2012年から2020年にかけて、国内のヤブイヌ個体数は半減しました。その背景には、大きく2つの要因がありました。

要因1:海外血統の喪失

国内のほとんどの個体がズーラシアのコタロウ・コウメペアの血統で、血縁関係にある状態でした。海外からの個体導入も困難だったため、海外血統の個体は極めて貴重な存在でしたが、次々と失われていきました。

海外生まれ個体の死亡

- 2018年:♂フランシス(11歳)- ズーラシア

- 2019年:♂ビーム(6歳)- ズーラシア

- 2019年:♀パパヤ(7歳)- 京都市動物園

これにより、海外生まれの個体はわずか2頭となりました。

なぜ海外からの導入は困難なのか:ワシントン条約の壁

ヤブイヌは、ワシントン条約(CITES)の附属書Iに掲載されています。この条約は、絶滅のおそれのある野生動植物の国際取引を規制する国際条約で、1973年にアメリカ・ワシントンD.C.で採択され、1975年に発効しました。日本は1980年にこの条約を批准しています。

ワシントン条約の3つの附属書

ワシントン条約では、絶滅のおそれの程度に応じて、規制対象となる動植物を3つの附属書に分類しています。

附属書Ⅰ(最も規制が厳しい)

- 絶滅のおそれが高く、取引による影響を受けているか受ける可能性があるため、取引を特に厳重に規制する必要のある種

- 商業目的の国際取引は原則禁止。学術目的等の取引は可能だが、輸出国・輸入国双方の政府の発行する許可証が必要

附属書Ⅱ

- 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、厳重な取引規制がなければ絶滅のおそれが生じる可能性がある種

- 輸出国政府の許可書があれば商業目的の取引も可能

附属書Ⅲ

- 締約国が自国内での取引規制のため、他の締約国にも協力を求める動植物種

- 輸出許可書または原産地証明書が必要

ヤブイヌの場合

ヤブイヌ(学名:Speothos venaticus)は、附属書I に掲載されているため、以下のような厳しい規制を受けています:

- 商業目的での輸出入は原則禁止

- 学術目的(動物園での繁殖・研究等)であれば輸出入可能

- ただし、輸出国と輸入国双方の政府機関(日本では経済産業省)からの許可証が必要

- 科学当局(日本では環境省と農林水産省)からの助言も必要

- 手続きが複雑で時間がかかる

日本の動物園にいるヤブイヌは、繁殖を目的として海外の動物園から導入された個体とその子孫です。しかし、附属書Iに掲載されているため、新たな個体を海外から導入することは容易ではありません。

血統の多様性確保の重要性

海外からの導入が困難な状況では、国内の限られた個体群での繁殖を続けなければなりません。しかし、これには深刻な問題があります:

- 近親交配のリスク:国内の多くの個体が血縁関係にあるため、近親交配による遺伝的多様性の低下が懸念される

- 繁殖力の低下:遺伝的多様性の喪失は、繁殖成功率の低下や子の生存率の低下につながる可能性がある

- 病気への抵抗力の低下:遺伝的に似た個体ばかりでは、特定の病気に対して集団全体が脆弱になる

2014年から2015年にかけて、京都市動物園がデンマークとスウェーデンから個体を導入したのは、まさにこの血統の多様性を確保するための重要な取り組みでした。しかし、その後の海外個体の相次ぐ死亡により、その努力も大きな打撃を受けることとなりました。

要因2:個体の高齢化

2020年以降、特にズーラシアで飼育されていた個体の高齢化が急速に進みました。

主な死亡例

- 2020年:♂ユウタ(15歳、国内最高齢)- 埼玉県こども動物自然公園

- この死により、コタロウ・コウメの子ども世代(ズーラシア2代目)は絶えた

- 2022年:♂ダイモン(12歳)- ズーラシア

- 2022年:♂フキ(13歳)- ズーラシア

- 2023年:♂やす(13歳)- ズーラシア

- 2023年:♂マロ(13歳)- ズーラシア

- 2024年:♀ハンナ(13歳)- ズーラシア

現在:2025年10月時点の飼育状況

現在、日本では7施設で13頭のヤブイヌが飼育されています。各施設で繁殖を目指した取り組みが続けられています。

埼玉県こども動物自然公園(2頭)

♀尊(ミコト)

- 2016年9月2日生まれ

- 2019年に京都市動物園から来園

- 2022年に右後肢を脱臼し手術を受けるも、リハビリを経て2023年には自由に動けるように回復

- 2024年からペアリング再開

♂フクマル

- 2021年8月10日生まれ

- 2022年にミコトとの繁殖を目指し、神戸どうぶつ王国から来園

- ミコトとの関係は良好で、マウントも確認されている

よこはま動物園ズーラシア(2頭)

♂パパマル

- 2016年2月11日生まれ

- 2021年に繁殖を目指し、京都市動物園から来園

- 年齢のため体力が衰えており、繁殖は厳しいと見られている

♀カノン

- 2021年8月10日生まれ

- 2022年に繁殖を目指し、神戸どうぶつ王国から来園

- 発情が周期的に確認されている

名古屋市東山動植物園(1頭)

♂ヒロマル

- 2022年1月30日生まれ

- 2024年に神戸どうぶつ王国から来園

- 東山動植物園では2年ぶりの飼育となった

京都市動物園(1頭)

♂デンマル

- 2011年9月18日生まれ

- 2014年にデンマークから来園

- ♀パパヤとの間に3回の出産があり、6頭の父親となった

- 国内最高齢の14歳

♂法丸(ノリマル)

- 2024年、神戸どうぶつ王国から京都市動物園に戻る

- 日本で繁殖を経験している数少ない個体

神戸どうぶつ王国(2頭)

♀カリカ

- 2019年11月27日生まれ

- 2020年に京都市動物園から来園

- 生まれてすぐに母親を亡くしたが、現在は国内で唯一、出産・子育てを経験している個体

♀コラン

- 2022年1月30日生まれ

- 神戸どうぶつ王国で誕生

高知県立のいち動物公園(2頭)

♂勝丸(カツマル)

- 2016年9月2日生まれ

- 開園30年に合わせて神戸どうぶつ王国から来園

- 2025年4月に一時展示中止となったが、療養を終えて展示再開

♀スマイラー

- 2015年9月20日生まれ

- 2022年にカツマルとの繁殖を目指し、ズーラシアから来園

- 2023年に繁殖行動が確認されたが、妊娠には至らなかった

鹿児島市平川動物公園(2頭)

♂左京(サキョウ)

- 2014年6月11日生まれ

- 2015年に双子の♂ウキョウと共に来園

- ズーラシア初繁殖ペアの血を引く最後の個体

♀円(マドカ)

- 2016年9月2日生まれ

- サキョウとの繁殖を目指し、京都市動物園から来園

- 同居時に闘争が発生し、2021年まで同居できなかった

繁殖への壁

現在、国内でヤブイヌの繁殖を実現するためには、いくつもの高いハードルを越えなければなりません。限られた個体数の中で、どのようにして次世代につなげていくのか。各施設が直面している具体的な課題を見ていきましょう。

相性の見極め

自然繁殖を成功させるには、個体の相性が何より重要です。個体が違えば性格も違います。個体間で闘争が起きてしまえば、同居も困難になります。

動物園同士で個体を移動させてペアを変える方法もありますが、

- 移動

- 獣舎への慣らし

- 柵越しの対面

- 同居

というステップを踏む必要があり、時間がかかってしまいます。

血統の考慮

現在、♂サキョウ、♀スマイラー以外の11頭が血縁関係にあります。血縁が濃い個体同士の繁殖では、生まれた子に何らかの影響が出る可能性があるため、なるべく避けなければいけません。

年齢

飼育下での寿命が10〜15歳とされているヤブイヌ。日本国内で繁殖に成功した最高年齢は、オス・メス共に8歳です。

♂ナン(2006〜2017)

東山動植物園にて

8歳4ヶ月で[アンコ・キナコ]が誕生

♀コモモ(2005〜2015)

京都市動物園にて

8歳10ヶ月で[サキョウ・ウキョウ]を出産

現在飼育されている個体の多くが高齢化しており、繁殖可能な期間は限られています。

時間との闘いでもあるのです。

おわりに

2005年のズーラシアでの成功から20年。日本のヤブイヌ飼育は26頭という最盛期を迎えた後、わずか13頭にまで減少しました。

この激減の背景には、個体の高齢化という避けられない自然の摂理に加えて、ワシントン条約附属書Iに掲載されていることによる海外からの導入の困難さという、国際的な保護規制がもたらす皮肉な問題がありました。

種を保護するための条約が、結果として動物園での繁殖計画を困難にする——この矛盾は、希少種保全における大きなジレンマです。海外血統の個体の喪失は、国内の遺伝的多様性を著しく低下させ、長期的な種の保存をより困難なものとしています。

しかし、希望もあります。神戸どうぶつ王国の♀カリカは、国内唯一の出産・子育て経験個体として、今後の繁殖において重要な役割を担っています。また、各施設では施設間の連携を強化し、限られた個体での計画的な繁殖に取り組んでいます。

- 国内施設間の連携強化:血統管理と計画的な繁殖計画の策定

- 海外との協力:ワシントン条約の枠組み内での国際的な繁殖協力体制の構築

- 繁殖技術の向上:人工授精などの技術導入による繁殖成功率の向上

- 野生個体群の保護:生息地での保護活動との連携

これらの取り組みが、今後のヤブイヌ保全の鍵となるでしょう。