上野の国立科学博物館で開催中の「氷河期展 ~人類が見た4万年前の世界~」に行ってきました!

地方学生の私が東京・科博へ!

今回は学生の私が企画の相談をしていたところ、

地方在住で東京は修学旅行や家族旅行でしか行ったことがなく、上野動物園にも行ったことがない私に、

「博物館どうですか?」と、運営のワニクリエイト様に旅費や宿泊費をご支援いただきました!

もちろん上野動物園にも行けましたが、掲載は難しい部分もあるため、今回は素材提出のみとさせていただきます。それでも、いつもSNSで見ていた動物たちを実際に目の前で観察できて、本当に感動しました。

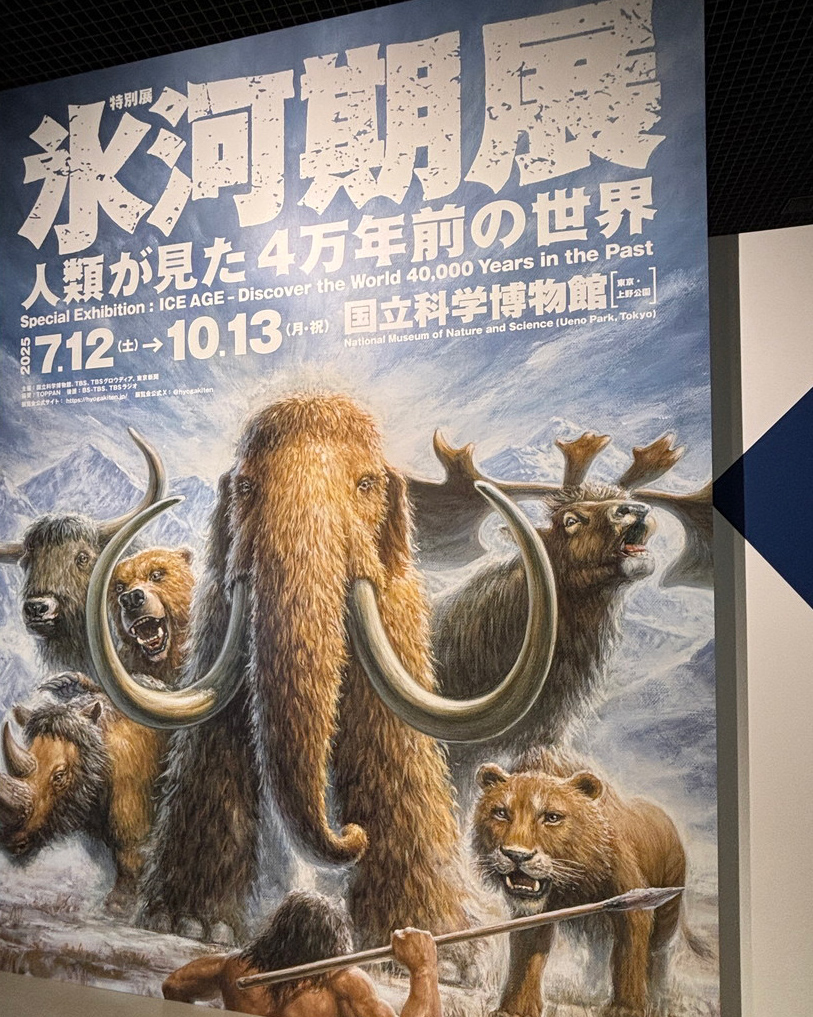

氷河期の動物たちにワクワク!

さて本題の「氷河期展」ですが、

「氷河期の動物たちの骨格標本を見られる展示なんだろうな〜」とワクワクしながら行きました。

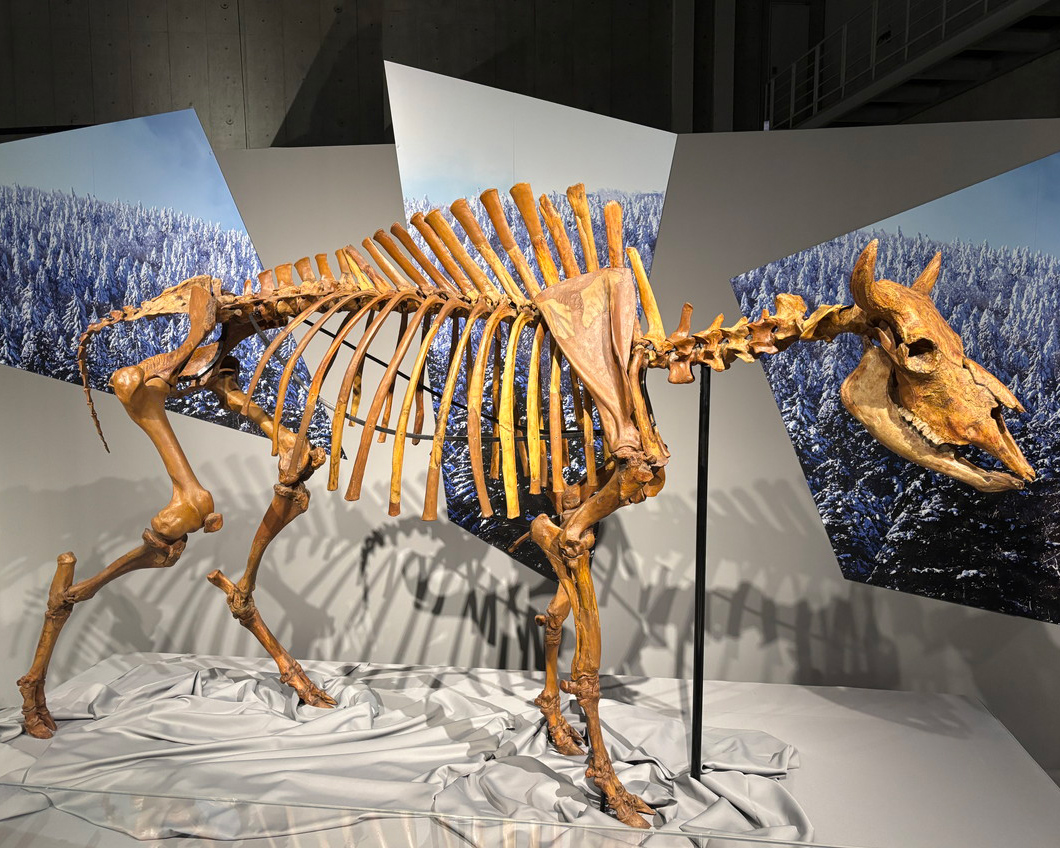

実際、普段展示されていない大型動物の骨格標本や生体復元模型がたくさん並んでいて、迫力満点!

- ケナガマンモス(生体復元模型+全身骨格)には、さらに幼獣の骨格も隣に展示されていて、本当に素晴らしい比較ができました!

- その他にも、オオツノジカ(ギガンテウスオオツノジカ)、ステップバイソン、ホラアナライオン、ケサイ、ホラアナグマと、氷河期の“メガファウナ”(巨大哺乳類)が勢揃い。

「氷河期の動物ってこんなに美しいの…?」思わず見惚れちゃうほど。

「面白い」って一言では言い表せない、感動と新発見の連続でした。

地球規模で考える展示に衝撃

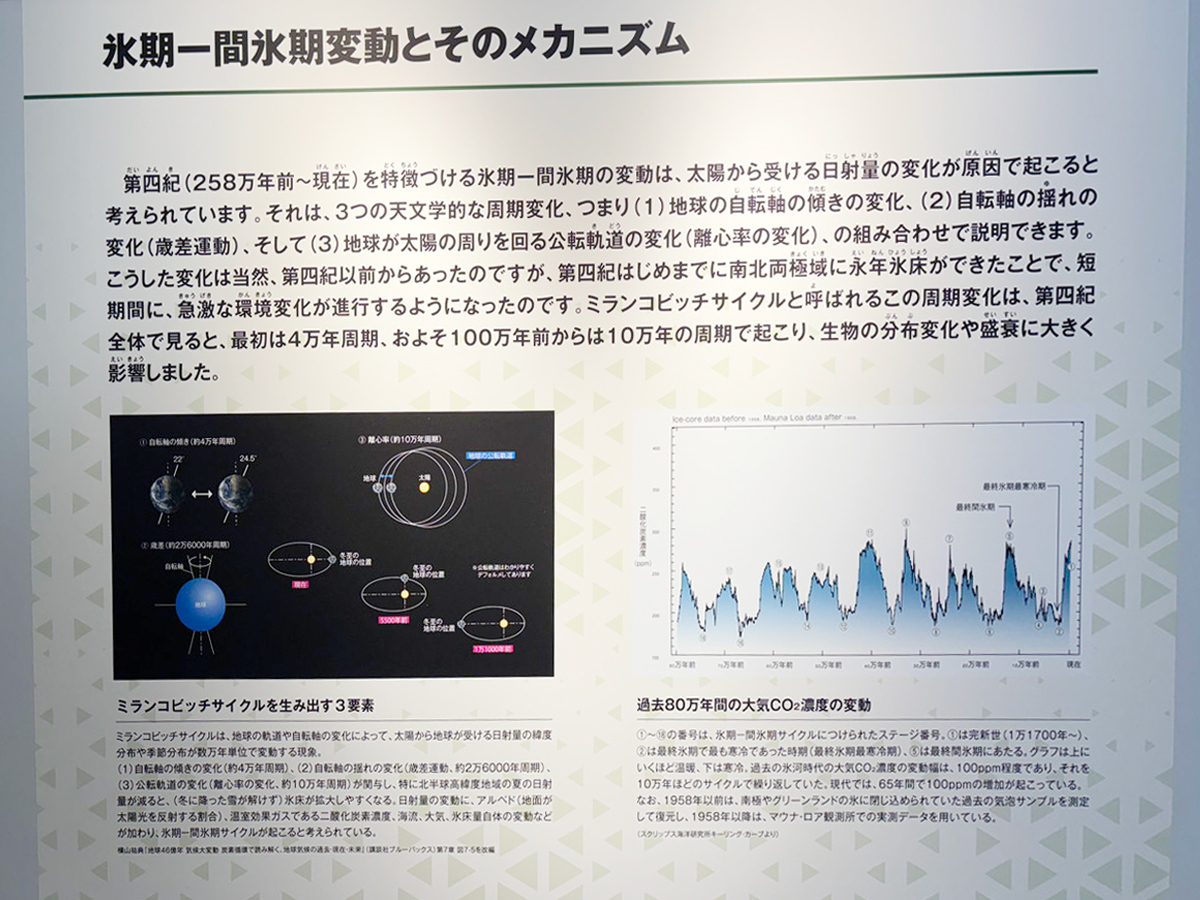

とはいえ、動物たち以上に心引かれたのは、自然環境そのものの説明でした。

特に「ミランコビッチサイクル」の展示は、数万年単位で起こる気候変動のメカニズムがわかりやすく解説されていて、圧倒されました。

地球の軌道や自転軸の傾きが変化することで、

数万年〜数十万年という長いスパンで地球の気候に変化が起きる、という理論です。

地球全体が氷河期になったり、温暖期になったり…そんなスケールの話を、データとともに見るのは刺激的でした。

これが「地球温暖化は人類のせいじゃない」「CO2は温暖化に関係ない」といった主張の根拠として使われることもあります。

たしかに地球そのもののサイクルによる影響もあるようですが……

今回はあくまで氷河期展なので、テーマとそれる話になるため、ここでは深く触れません。

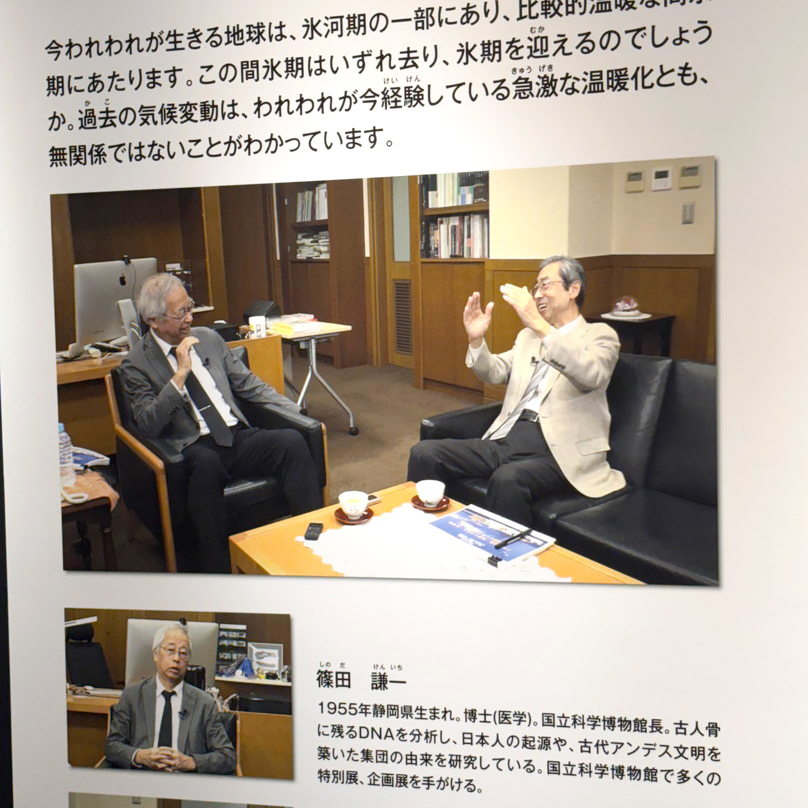

館長・篠田謙一さんのメッセージと“人類”コーナーが印象深く

展示を監修されたのは、国立科学博物館 館長・篠田謙一さん。

解説や対談展示もあり、館内のパネルは全て読みました!

全部撮影しましたがネタバレ自粛!

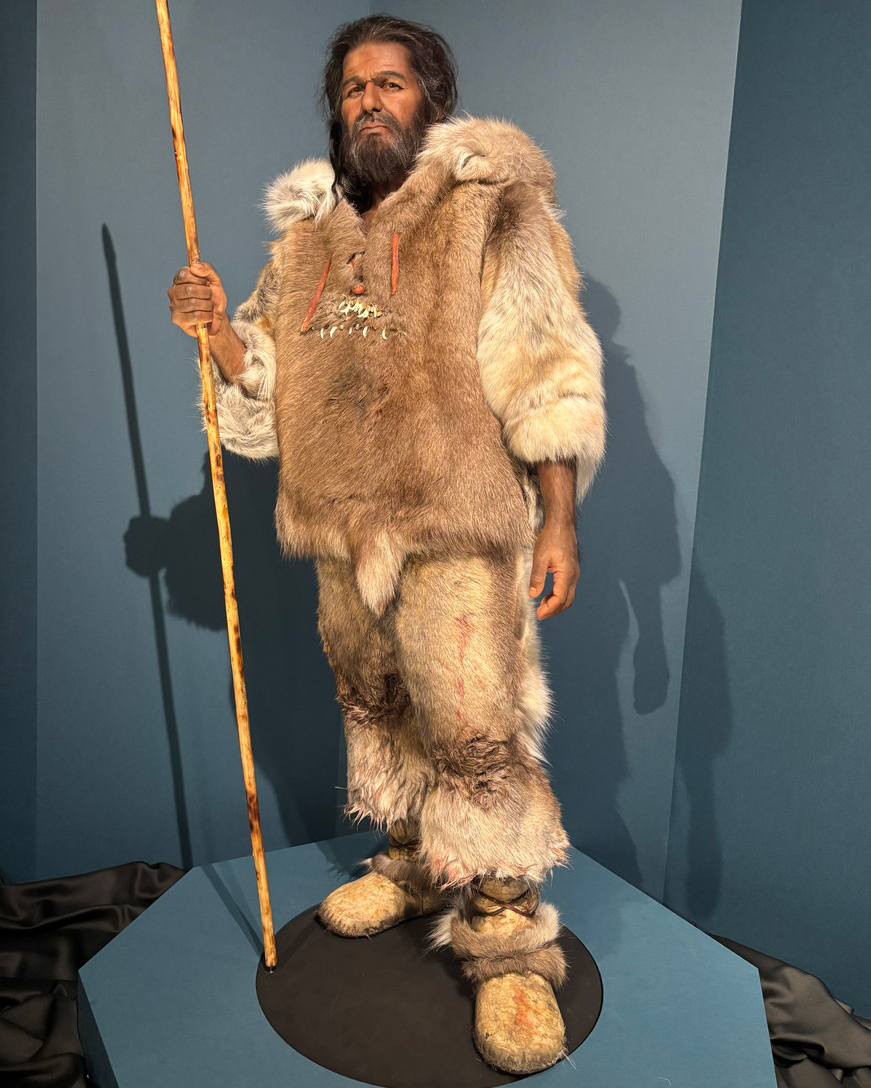

中でも特に印象に残ったのが、ネアンデルタール人とクロマニョン人の展示コーナー。

ここはまさに、日本の分子人類学者・医学博士でもある篠田謙一館長のコーナーといっても過言ではありません。

近年のDNA解析に基づいて、「学校で習った常識と違う」ことが科学的に次々明かされていて、

「人類のルーツってこんなに複雑で面白いんだ」と、驚きの連続でした。

“環境問題”に思うところ

近年の猛暑や豪雨、台風の増加に、「なんかおかしい気がするけど、何が正しいかわからない」という気持ち、私もあります。

加えて、環境問題が“ビジネス”になっている現実。

環境にいいことをするフリなのか、本当にいいことなのか…情報が錯綜してしまう。

企業や国、それぞれの立場によって方向性がバラバラに見える理由も、展示を通じて少し見えてきた気がします。

今回は、科学的なデータや中立性のある情報から、

何万年のスパンで自然と環境を見つめる、そんな機会になりました。

学びの幅が広がった展示でした

「古代の動物たちを知る機会になりました!」と思っていたのに、

実際には地球の成り立ちや環境問題、未来のことまで考える機会になっていました。

それが科学博物館の面白さで、「目で見て学ぶ」力なんだと実感しました。

最後にちょっとだけ…

ワニクリエイトさんが期待していた「動物中心の感想」と少し違っていたかもしれません(笑)

でも、本当に貴重で素晴らしい体験でした。

これから編集やナレーションでお返ししますので、楽しみにしていてくださいね!

さてさて、夏休みは次はどこに連れてってもらおうかな〜?