結希、誕生日おめでとう!

2025年6月12日、市原ぞうの国で暮らすゾウ「結希」が11歳の誕生日を迎えました!

一緒に育ってきた「りり香」、小百合園長やスタッフの皆さん、そして来園者が一丸となって結希の誕生日を祝いました。

このように、市原ぞうの国ではゾウの誕生日を盛大に祝います。直近では7月31日には「もも夏」の誕生日会も控えています。

それ以外にも、ゾウについてより深く学ぶ「ぞうさんの勉強会」や、動物の収容時にちょっとした飼育体験ができる「トワイライトZOO(サユリワールド)」など、様々なイベントを行っています!

気になる方はぜひ足を運んでみてください!!

かずぺでぃあ

かずぺでぃあゾウたちが健康で穏やかな日々を過ごせることを願っています。

動物と人の幸せが溢れている裏で…

こうした“動物の個体を大切にする姿勢”はアニマルワンダーリゾウトならではの魅力です。

その他にも、動物との距離が非常に近い展示スタイルも魅力的であり、動物たちとのふれあいは多くの人を笑顔にしてきました。

それらの魅力に関しては以下の記事をご覧ください。

その一方で、その飼育・展示スタイル対して…

これは動物虐待では?

という厳しい意見が見られることもあります。

まあ、現代社会は多様な意見が飛び交う時代になったので、こういった意見が出るのも無理はありません。

ですが、このような意見が出る度に私は…

それは実際に目で見て感じた上での客観的な意見ですか?

という疑念を抱きます。

もちろん、実際に目で見てそう感じ、客観的な意見なのであれば、それも大切な1つの意見です。

しかし、どんな施設であったとしても、他者からの情報を鵜呑みにして感情的になり、自分の目で確かめずに主観的な批判や批評といった意見を出すのは非常に危ういことです。

自身の考えが偏ってしまっては、見えるものも見えなくなってしまいます。

そこで今回は、アニマルワンダーリゾウトで行われている「動物福祉の考え方に基づいた動物たちへの取り組み」をご紹介いたします。

私が実際にアニマルワンダーリゾウトを見て感じ、様々な情報をあわせた上で執筆しています。

「こういう考え方もあるのか」という気づきに慣れれば幸いです。

動物福祉とは「動物の心と体の状態」のことを言います。

ここでいう「状態」とは、人間から見た「状態」ではなく、動物から見た「状態」です。ですが、動物の「主観的状態」は人間にはわかりません。そのため「5つの自由」をはじめとした指標やホルモンバランスなどの科学的証拠に基づいて、動物たちがどのような状態にあるのかを客観的に“評価”します。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

市原ぞうの国でのゾウ飼育の秘訣

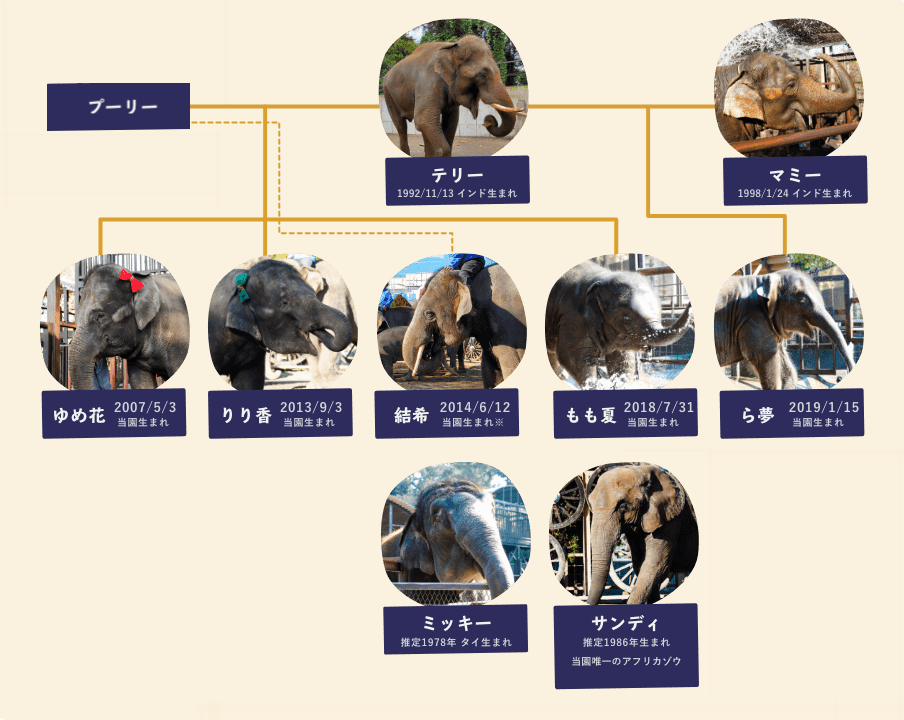

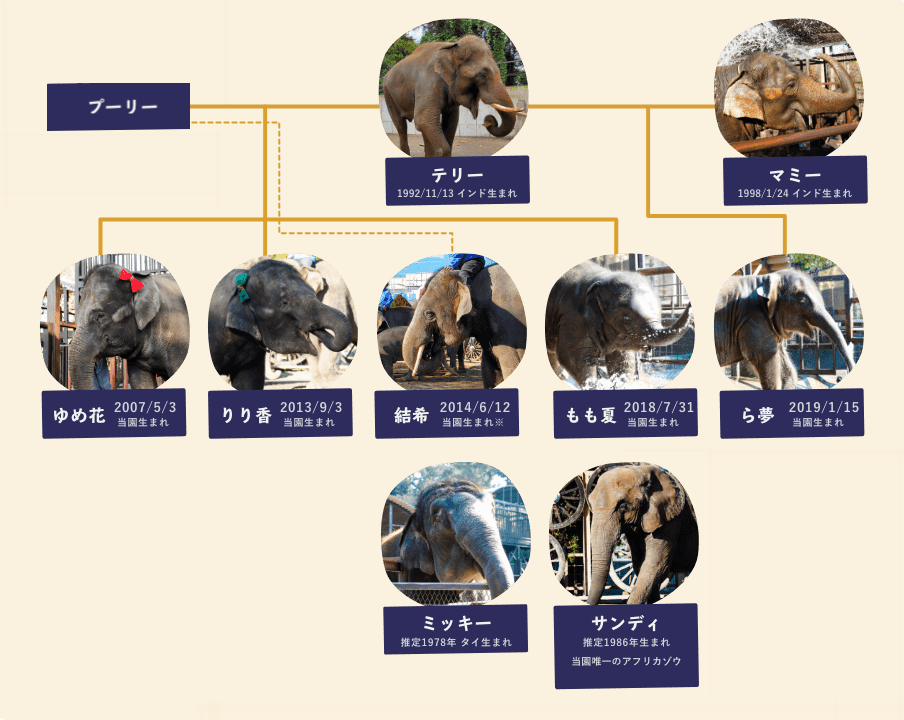

先の記事でもお話した通り、市原ぞうの国は8頭のアジアゾウと1頭のアフリカゾウ、計9頭のゾウを飼育しています。これは日本最多の飼育頭数であり、一時期は13頭ものゾウを飼育していた記録を誇ります。

さらに、園内での出産例も7例と日本一です。そのうちの5頭は今も元気にくらしています。

では、なぜこれほどまでのゾウ飼育を実現しているのでしょうか?

その理由は大きく分けて3つあります。

- ゾウを家族として迎えてきた歴史

- タイの飼育技術を取り入れた「直接飼育」

- ただの娯楽ではない「ぞうさんのパフォーマンスタイム」

順を追って見ていきましょう。

1.ゾウを家族として迎えてきた歴史

「市原ぞうの国」は、閉園した動物園やサーカスからの依頼で、居場所を失うゾウ達を迎え入れてきた歴史があります。唯一のアフリカゾウ「サンディ」もそうでしたよね。

そこにアジアゾウの自然繁殖が重なったことで「気がついたら日本最多になっていた」とのこと。

ですが、この「飼育頭数が多いこと」そのものが偶然にも功を奏しました。

本来、ゾウは群れで暮らす社会性の高い動物です。それは動物園でも同じであり、多頭での飼育が理想的です。

しかし、日本の動物園では敷地面積や維持費などの問題により実現が非常に難しいです。

そんな中、市原ぞうの国ではゾウを引き取っていくうちに1つの「家族」。

これ即ち「群れ」ができあがっていたのです。

これにより、ゾウ同士のコミュニケーションが可能となり、高い社会性を構築しています。

ゾウはヒトには聞こえない低周波音で会話をする話が有名ですが、臭いを嗅いだり、鼻で触れ合ったりと私たちでも認識できる方法でもコミュニケーションを行います。市原ぞうの国でも、それらの行動を観察できますね。

ゾウ同士のコミュニケーションが増えることで、個々の不安感が取り除かれ、ゾウに適した社会環境を再現できます。

意図的にゾウを導入したのではなく、引き取りを続けた結果なので、偶然の産物ではありますが…

それでも、立派な「社会エンリッチメント」と言えるでしょう。

2.タイの飼育技術を取り入れた「直接飼育」

市原ぞうの国では、ゾウを「直接飼育」で飼育・管理しています。直接飼育とは「動物と同じ空間に入り、動物に直接触れて世話をする飼育方法」のことを言います。直接飼育のメリットは「動物との信頼関係の構築がしやすいこと」。これにより、円滑なトレーニングを進めることができ、健康管理や治療がしやすくなります。その一方で、安全面にリスクがあることから、日本の動物園では檻や壁越しに触れて世話をする「準間接飼育」でゾウを飼育する動物園が増えています。

しかし、そんな中でも市原ぞうの国では直接飼育を続けています。

なぜなら、市原ぞうの国はタイから来ている「ゾウ使い」に世話を任せているからです。

以前の記事でご紹介したタイでの使役ゾウの文化についてご紹介してきましたが、その始まりはなんと約3000年前と考えられています。150~100年前には、およそ10万頭のゾウが飼育されていたと記録が残っており、現在でも3000頭ほどが飼育されています。

長い時を経て、先祖代々培われてきた飼育技術はとても高いです。「世界中の人々がゾウの飼育を学びに来るほど」と言えば、その凄さがお分かりいただけるでしょうか。

使役するために飼育してたんでしょ?大丈夫なの?

という声も聞こえてきますがご安心ください。

現在のタイでは使役ゾウの飼育においても動物福祉に配慮する取り組みが行われています。

そもそもの話、「王族や貴族が自身の権力を見せつけるため」や「コロッセウムで剣闘士と戦わせるため」といったように、娯楽目的での動物飼育が飼育技術発展の起源と言われています。それが時代とともに大衆向けの見世物小屋を経て学術施設に変化していったのですから、それと同じことです。

…おっと、話が少しそれましたね。

とにかく、市原ぞうの国ではタイから来ていただいた「ゾウ使い」に世話をお願いして直接飼育をすることでゾウとの信頼関係を築き、健康状態の管理や治療をスムーズに進めることができるのです。

ゾウの飼育は頼もしいゾウのプロフェッショナル達に託す。まさに「餅は餅屋」とでもいうべきでしょう。

3.ただの娯楽ではない「ぞうさんのパフォーマンスタイム」

市原ぞうの国の名物「ぞうさんのパフォーマンスタイム」。以前の記事で、私はこれを『「動物福祉への配慮」と「来園者への教育」を兼ねたレクリエーション』と紹介しました。

もちろん、このレクリエーションの一番の目的は来園者に楽しんでもらうことです。ではなぜゾウに芸をやらせるのが「動物福祉への配慮」に繋がるのでしょうか?

その理由は大きく分けて3つあります。

ゾウの長距離移動を再現

ゾウはエサを求めて一日に数㎞、時には10数㎞もの長距離を移動します。

動物園においてもそれぐらいの運動量は欲しいところですが、どんなに環境を再現した展示だったとしても、長距離移動を再現することは不可能。別のアプローチで運動させる必要があります。

その一方で、市原ぞうの国では「ぞうさんのパフォーマンスタイム」によって、ゾウの移動を再現しています。

さすがに㎞単位のレベルとまではいきませんが…

というのも、市原ぞうの国は小さな山にあるのですが、ゾウ達が普段暮らす「エレファントビレッジ」は山の上側。

パフォーマンスタイムを行う「エレファントスクエア」は山の下側にあります。

その道中はもちろん坂道。それに加えて、パフォーマンスタイムは1日に2回行われます。

そのため、ゾウ達はそこそこの長さの坂道をほぼ毎日2往復しているんです!

この2ヵ所の往来することでゾウの移動を促し、運動量の増加に繋げているのです。

環境変化で生活にメリハリをつくる

移動によるメリットは「運動」だけではありません。「環境の変化」というメリットもあります。

ゾウ達が普段過ごす「エレファントビレッジ」は、先の画像のとおり、地面が全面コンクリートで覆われています。

管理がとてもしやすい反面、ゾウの足に負担がかかる場合があります。

その一方で、エレファントビレッジでは来園者がおやつをくれたり、ゾウ使いの皆さんが世話をしてくれたりといった刺激があります。しかし、それらは人間による刺激です。

エレファントビレッジでは、良くも悪くも人間に依存しており、ゾウが自発的に得られる刺激は比較的少ないと考えられます。この辺りは直接飼育のデメリットでもありますね。

その一方で「エレファントスクエア」は砂の地面です。ゾウの足の負担が少ないだけでなく、ゾウが砂浴びをすることができます。また、パフォーマンスタイム中の空き時間はゾウ同士のコミュニケーションタイムに!

エレファントスクエアで過ごす時間はエレファントビレッジと比較すると、ゾウが自発的に得られる刺激が多くなっていることがおわかりいただけることでしょう。

さらに、パフォーマンスタイムの後には「エレファントスプラッシュ」で水浴びをしてリフレッシュ!

この「エレファントスプラッシュ」はクラウドファンディングによって整備された施設です。

水遊びだけでなく、季節によっては泥遊びや落ち葉遊びなどもできるようになっています。

エレファントスプラッシュで過ごす個体はシフト制で決まっているので、各個体が自分だけの時間を過ごすこともできます。どんなに社会性が強い動物でも、干渉されずに羽を伸ばしたい時もあるんですよね。

まあ、低周波音で山の上にいる個体と会話できちゃうんですけどね!

やっぱゾウってすげぇや

…とまあ、このように「ゾウさんのパフォーマンスタイム」をきっかけに3つの施設を往来させることで、人間からの刺激だけでなく、ゾウ達に運動や社会的交流といった自発的な行動を促すことで、日々の生活にメリハリをつけることができるのです。

そして、これらの環境が変化する工夫は「空間エンリッチメント」とも言えるでしょう。

ハズバンダリートレーニングも兼ねている

パフォーマンスタイムで行う芸はただの娯楽ではありません。ハズバンダリートレーニングも兼ねています。

八木山動物公園の記事でもご紹介しましたが、「ハズバンダリートレーニング」とは「動物に負担を与えずに健康管理をできるようにする訓練」のことです。麻酔を使った健康管理は偶発症・合併症のリスクが伴うので、ここぞという時に使いたいもの。できることなら麻酔を使わずに健康管理できるのが理想的です。

そのためにも、娯楽目的の芸も含めたトレーニングを日々行って人間との信頼関係を築き、飼育員・獣医・ぞう使いが一丸となって無麻酔での健康管理をできるように努めているのです。

このように「ぞうさんのパフォーマンスタイム」はただの娯楽ではありません。

日々の暮らしを豊かにする「環境エンリッチメント」も含まれており、動物福祉に配慮して行われていることが、改めておわかりいただけましたでしょうか?

ゾウとの“信頼関係”のつくり方――「ブルフック」への正しい理解

さて、これで市原ぞうの国がどうしてこんなにもたくさんのゾウを飼育できているかがわかりましたね。

ここまでお話してきた中で、一番のキーワードがあることにお気づきでしょうか?

それは…

「ゾウとの信頼関係」です。

ゾウと信頼関係を築くには?

ゾウの直接飼育においては「如何にゾウ達と信頼関係を築けるか」が最重要課題です。

その点は先述の通り、タイのゾウ使いの皆さんの力を借りて信頼関係を築いています。

では、どのようにして信頼関係を築いているのでしょうか?

それの答えは単純明快。人間同士やゾウ同士が信頼関係を築くのと同じように“コミュニケーション”を通じて信頼関係を構築します。

特に、ゾウ使いは「ゾウ語」と呼ばれる特別な言葉を使ってゾウとコミュニケーションをします。

その数は50種類にも及ぶそうです。

- 日本語「行こう!」→ ゾウ語「パイ!」

- 日本語「止まって!」→ ゾウ語「ニン!」

- 日本語「ご挨拶して」→ ゾウ語「サワディ」

大抵の種におけるハズバンダリートレーニング等では「ターゲット棒」や「犬笛」などを使ってコミュニケーションをとることが多いですが、言葉をコミュニケーションのメインにできるのは、まさにゾウの生態に合致した方法と言えるでしょう!

道具を使うことへの正しい理解

しかし、あの巨体を持つゾウを飼育管理する際には、言語だけではどうしようもない時があります。

そこで、ゾウ使いは「コー」と呼ばれるカギ状のフックがついた道具を使います。これでゾウのツボを刺激することで、指示を出したり、落ち着かせたりするのです。

しかし、この道具が度々物議を醸しています。

この道具は「ブルフック」とも呼ばれているのですが…

ブルフックを使うことはゾウの虐待だ!

というように、この道具を使うことに異議を唱える人もいるのです。

その意見を唱えている人たちの主張は以下の通りです。

- ゾウの皮膚はハエがつくのがわかるほど敏感で豊富な神経を有している

→ブルフックの使用はゾウへ大きな痛みを与える - ブルフックの使用はゾウの精神的ストレスにもなっている

- アメリカではブルフックの使用を禁止している

確かに、これらの主張も理解できます。そのような考えを持つこと自体は否定しません。

この道具を使ってゾウに苦痛を与えていたら虐待とみなすことができるでしょう。

しかし、私が見た限りではそのような使い方は見られませんでした。

むしろ、「コー(ブルフック)」は“保険として”持っていたように思えます。

そもそもの話、ゾウの皮膚の厚さはおよそ2.54cm、後肢に至っては3㎝にもなると言われています。

それが例え、比較的皮膚が薄い耳であったとしても注射針を通すのに苦労するほどの頑丈さです。

確かに、感染症から身を守るためにも頑丈さだけでなくハエが体についたことがわかる繊細さも持ち合わせています。

ですが、「人間が痛みとして感じる刺激」と「ゾウが痛みとして感じる刺激」は果たして同じと言えるのでしょうか?

それに、頑丈であるが故に、人の手で与えられる刺激では指示が通らない場合があります。

そこで使われているのが「コー」です。金属製のフックや木の棒で刺激することで、素手では通らない指示をゾウ達に伝えることができます。

パニックになったり、攻撃的になったりしているゾウを素手で落ち着かせるのは到底無理な話ですよね。

なので、言語でのコミュニケーションや人の手での指示を出す際の補助として「コー」は使われているのです。

また、「コー(ブルフック)を使うことは精神的苦痛を伴う」という主張にも疑問が生じます。

何故なら、その個体がストレスを抱えているか否かは“行動”だけでは判別できないからです。

ある個体がどの程度ストレスを抱えていたのかを測るには、糞の中にある「ストレスホルモンの代謝物」も調べる必要があります。そして、少なくとも私の知る限りでは市原ぞうの国で飼育されている個体でそれが行われた調査事例はありません。今後の調査が望まれる現状なので「ストレスを抱えている」とは言い切れません。

タイで行われた調査・研究ではトレッキングや道具を使用した際にストレスホルモン代謝物である「糞中グルココルチコイド代謝物(fGCM)」の量に有意差があったとの結果が出ました。しかし、それが本当にトレッキングや道具を使用した際に増えたものなのか確証が出せていないのが現状です。

さらに「アメリカではブルフックの使用が禁止されている」とのことですが、これは厳密には「アメリカの動物園水族館協会(AZA)が、ゾウの“直接飼育”を原則禁止にした」という表現が正しいです。

その背景としては、道具の使用が与える動物福祉への影響も含まれていますが、ゾウの直接飼育によって飼育員の死傷事故が増えたことが大きな原因です。

壁越しでの接触による「準間接飼育」や、直接触れることなく飼育する「間接飼育」ならば、そもそも「コー(ブルフック)」を使う機会がありません。

そのため「ブルフックの使用を禁止した」は曲解である可能性があるのです。

っていうか、これに関しては…

よそはよそ!うちはうち!!

という感じですね。はい。

…とまあ、道具を使う是非についてこれぐらいにしておきましょう。

市原ぞうの国がそれよりも大事にしていることは「ゾウ達と信頼関係を築くこと」です。

信頼関係を築けるように、言語でのコミュニケーション、トレーニング、適切な道具の使用を行っています。

そして、道具を使うことは人とゾウ、双方の安全を守ることに繋がります。

それでは、ここで皆さんに質問です。

「道具を使ってゾウにちょっと刺激を与える」

のと

「道具を使わなかった結果、ゾウが人を傷つけ、『危険』というレッテルを貼られる」

のとでは

どちらが「可愛そうだ」と思いますか?

ちなみに私は後者です。

この機会にぜひ、周りの人と意見交換をしてみましょう。

ゾウとの信頼関係の証――日本最多の繁殖例

ここまでの話を聞いてみて、こういうことを思う方もいるでしょう。

本当に信頼関係を築けているの?

そう思うのも無理はありません。だって相手は会話ができない動物ですから。

しかし、ゾウ達との信頼関係ができている決定的な証拠があります。

それこそが、7例にも及ぶ国内最多の繁殖出産例です!(死産は含めていません)

繁殖はどうして「信頼の証」と言えるのか?

ゾウの繁殖は非常に難しいです。「あの上野動物園ですら初のアジアゾウ繁殖に開園から138年を要したほど」と言えば、その難しさがお分かりいただけますでしょうか?

市原ぞうの国で生まれた7個体のうち、2頭は残念ながら亡くなってしまいましたが、5頭の子どもたちは現在もすくすくと成長しています。

では、なぜ「ゾウの繁殖」が「ゾウとの信頼関係の証」と言えるのでしょうか?

その理由は「ゾウは自分が安心できる環境でないと繁殖しないから」です。

ゾウは1頭の子どもを産み、それを確実に育てあげることで繁栄する動物です。そのため…

- 群れで子どもを育てる=子どもを一緒に育てる「仲間」が必要

- 子どもはそれを見て「子育て」について学習する=自然哺育が理想

- 子どもを産み、育てあげるためには大量の資源が必要

- そもそも、ペアの相性が良くないと繁殖へ至らない

といった感じで必要なものが非常に多いです。

動物園において、エサなどの資源は用意できても、共に子を育てる「仲間」は用意することが非常に難しいです。

そこで、ゾウだけでなくゾウ使いや飼育員といった「ヒト」が子ゾウを守り、一緒に育てる「仲間」になる必要があります。私たち人間同士が「仲間」になるためには何が一番大事でしょうか?

そう!「信頼」ですよね!

その点はゾウ同士でも変わりませんし、ゾウとヒトの間でも変わりません。

少々非科学的だと感じるかもしれませんが、実際にゾウたちはヒトを「子どもを守ってくれる存在」と認識しています。そのため、ゾウの繁殖例が多いことは「ゾウとヒトの信頼関係の証」と言えるのです。

ぞうの国の4姉妹

ではここで、市原ぞうの国で生まれて元気に日々を過ごしている子どもたちをご紹介。

まずはテリーを父親に持つ4姉妹から!

長女「ゆめ花」―― 国内初の自然哺育例

長女の「ゆめ花」は2007年5月3日、「テリー(♂)」と「プーリー(♀)」の間に誕生しました。

ゆめ花は日本では2例目のアジアゾウの繁殖であり、国内初の自然哺育に成功した個体です。

これを機に、市原ぞうの国では2008年にアジアゾウの繁殖賞を受賞しています。

特技は絵を描くことで「絵を描くゾウ」として話題になった個体でもあります。

そんなゆめ花ももう18歳。野生下でのゾウは10代での妊娠が理想的であるため、ゆめ花を母親にする取り組みが行われています。過去には「沖縄こどもの国」へ妊活に行きましたが残念ながら妊娠には至らず……。

結希との自然繁殖や人工授精を視野に、まだまだ妊娠へ向けた取り組みが行われています。

頑張れ!ゆめ花!!

次女「りり香」―― 命を繋いだ立役者

2013年9月3日、テリーとプーリーの間に産まれた次女の「りり香」は結希ととっても仲良し!りり香もゆめ花と同様に自然哺育で育っています。なお「りり香」の誕生は国内では8例目の出産例になりますね。

先述の通り、同世代の「結希」とは相性が良いので絶賛妊活中。

ファンの間では…

結希とりり香の子どもが早く見たい!!

と、期待されるほどです。

その一方で、りり香は結希の命を繋いだ立役者の1頭でもあります。

その詳細は後述……。

三女「もも夏」・四女「ら夢」―― 超仲良しな異母姉妹

2018年7月31日、テリーとプーリーの間に誕生した三女の「もも夏」。

その一方で、2019年1月15日に産まれた「ら夢」はテリー(♂)と「マミー(♀)」の間に生まれた四女です。

異母姉妹ってやつですね。とはいえ、その歳はたったの5ヵ月差。双子のような仲の良さを見せてくれます。

飼育下において、二組の母子が同時に子育てをするという貴重な機会。ら夢が生まれた当初はプーリーとマミーの寝室を隣同士にし、ベテランママのプーリーから、新人ママのマミーが子育ての仕方を学べるように配慮されました。

群れの中で子育てをする動物であるゾウにとっては絶好の環境だったと言えるでしょう。

この2頭の見分けがつかない私はまだまだ未熟者よ…

ぞうの国の王子「結希」

記事の先頭でもご紹介し、皆さまの推し動物としてもご紹介したオスゾウの「結希」。

彼は「神戸市立王子動物園」で暮らす「マック(♂)」と「ズゼ(♀)」の間に生まれたゾウです。

神戸のゾウがなぜ市原に??

と、思われる方も多いと思います。そこには壮絶なストーリーがありました。

結希の誕生物語

2013年春、王子動物園からサポートの依頼があり、同年秋にズゼが市原ぞうの国へ来園しました。

早くに親を亡くしたズゼは、過去に第一子を死産、第二子・第三子を育てられなかった経緯があります。

そこで、市原ぞうの国に暮らすゾウ達から子育ての方法を教えてもらえないかと、神戸からやってきたのです。

ズゼは市原のゾウ達と過ごしていく中で、2014年6月12日に第四子を出産しました。

市原で過ごした経験が功を奏したのか、第二子・第三子へは攻撃的だったのに対して、今回は赤ちゃんへ優しく接することができました。しかし、授乳をさせることができませんでした。

しばらくはズゼから搾乳した乳を飲ませていましたが、それだけでは足りません。

ズゼに対して鳴き声を上げつづける赤ちゃんでしたが、ズゼはどうすることもできません。

それに反応したのが、当時「りり香」を育てていた「プーリー」でした。

なんと、プーリーは赤ちゃんを受け入れ、直接授乳させたのです。

りり香は子どもながら赤ちゃんに乳の飲み方を教えるようにサポートしました。

…本当に教えていたかは本人のみぞ知るところですが、りり香という子どもがいなかったらプーリーは乳が出る状態ではありませんでした。りり香がいたからこそ、赤ちゃんはプーリーから乳を貰うことができたのです。

こうして、乳母による直接授乳によって命を繋いだ前代未聞の赤ちゃんは「希望を結ぶ」という意味を込めて「結希」と名付けられたのでした。

成長に伴う問題とその解決

ゾウ使いや飼育員の尽力もあり、すくすくと成長した結希は、プーリーやりり香たちと一緒に「ぞうさんのパフォーマンスタイム」に参加。仲間たちとともに穏やかな日々を過ごしていました。

しかし、結希は成長するにつれて、ある宿命に従わなければならない時が来ます。

それは「オスのゾウは成長したら群れを離れる」というゾウの習性です。

現状の飼育施設では結希が満足に暮らせる環境を整えることができない…

そこで、市原ぞうの国はクラウドファンディングで寄付を募り、結希のために獣舎を新設しました!

これにより、単独で暮らすオスゾウの習性を動物園で再現しつつ、血の繋がりがないかつ相性が抜群に良い4姉妹たちとの交配を目指すことができるようになりました。

その一方で、もう1つの問題が浮上していました。それは「結希の帰属先」問題です。

例え動物であっても、法律上は「所有物」として扱われます。動物の血統を管理するためにも、「どの動物をどの動物園が所有しているのか」を明確にしなくてはなりません。

結希が生まれた時は「神戸市立王子動物園の帰属」となっていましたが、代理母であるプーリーと引き離すのは結希にとって負担になるため、市原での哺育を継続するのが適切と判断されました。

しばらくは飼育委託契約として神戸市から依頼料が支払われていましたが、それが不可能になってしまい「ブリーディングローン契約」へと変更。その後、結希の成長に伴う大型化による輸送困難や、彼自身の精神面を考慮した結果、「結希のオスの子どもを王子動物園へ贈与する」ことを条件に結希は市原ぞうの国の帰属となったのです。

アジアゾウ繁殖に向けて

このように、ゾウとヒトが信頼関係が築いてきたことで、ゾウ達は繁殖へ至ることができました。

しかし、生まれた子どもたちが無事に成長したのは、ゾウ同士の信頼とゾウとヒトの信頼だけが関わってきたわけではありません。市原ぞうの国で働くスタッフやゾウ使いの皆さん、動物園を支えてきた来園者、結希の両親が暮らす神戸市立王子動物園といった人間同士の信頼関係も重要なのがお分かりいただけたと思います。

人間の福祉なくして、動物福祉は成り立ちません。

双方にとっての“福祉”は別物ですが、「信頼関係」がそれをより良くするものの1つと言っても過言ではありません。

そんな中、市原ぞうの国では絶滅に瀕しているゾウたちを次の世代へ繋げようと頑張っており、結希と4姉妹の間に子どもが誕生すれば「日本生まれの個体同士での初めての繁殖」という快挙を達成できます。

そのためにも、努力している園の皆さんを信頼し、応援していきましょう!

死してなお輝く――別れを胸に未来へ

その一方で

2021年5月、市原ぞうの国の信頼を揺るがす大事件が起きました。

2021年の悲劇 ―― 「プーリー」「ミニスター」の訃報

それは突然の出来事でした。2021年5月14日、6頭のゾウ達に腹痛の症状が現れたのです。そのため、パフォーマンスタイムを中止し、6頭の治療に専念しました。しかし、2021年5月16日、偉大なる母「プーリー(当時30歳)」とみんなの人気者「ミニスター(当時35歳)」が回復へ至らず急逝したのです。

この二頭の突然の訃報は多くのファンや動物園界隈を揺るがしました。ゾウの平均寿命は60~70歳のため、あまりにも早い別れに悲しみを覚えた方も多いことでしょう。

命あるものはいつかは別れがくるもの。病気が原因では納得がいかなくても仕方のない面があります。

しかし、2頭が亡くなった当初、市原ぞうの国はファンからの信頼を損ないかねないことを失態を犯しました。

「2頭の葬儀を行い、埋葬した」と発表しただけに留めたのです。

これにより…

病理解剖をして原因を究明せずに埋葬したのか?

といったような疑念を与えてしまいました。

中には、市原ぞうの国を非難する声や、信頼をさらに損なわせるように誘導するような発言をする人が出てくる事態に。もはや炎上案件とも言える程の規模にまで荒れました。

同年6月16日、市原ぞうの国は2頭の死亡解剖を行った事実を公表し、やっと事態は収束しました。

ですが、大切な家族を2頭亡くし、動揺していた状態であったことを考慮しても「埋葬しました」ではなく「死亡原因解明のため、病理解剖を進めています」と発表すべきだったと考えれらます。

また、2頭が亡くなった原因は疝痛(急性鼓腸症)による腸炎であると発表されています。

複数個体が同時に体調不良を起こしたことから、細菌性によるものと考えられるでしょう。

しかし、これはあくまで状況証拠や公式の情報を基にした憶測にしか過ぎません。

公式サイトでは「腸炎に至った原因を調査中」と記載されていますので、続報を待つのが賢明でしょう。

え?もう4年も経ってる??それでも待つんだよ!

2025年「ランディ」の訃報 ―― 悲しみを乗り越えて

2025年2月25日、突然の別れが再びやってきました。映画「星になった少年」のモデルになった個体「ランディ」が亡くなったのです。死因は「循環器不全による心停止」でした。

ランディとの別れは多くのファンが悲しみましたが、「プーリー」や「ミニスター」の時よりも荒れず、穏やかにランディを弔う声が多い印象でした。

それもそのはず。2021年の反省を踏まえてかランディが亡くなった2日後に“死因とともに”情報を公開したからです。情報の発信が遅くなったことを謝罪する一文もありましたが、死から2日後の公表は全然遅くありません。むしろ、死因を特定した上でそれを含めた公表をたったの2日でやり遂げたことは素晴らしいことです。

もちろん、それよりも最善な手があったかもしれませんが、これは大きな改善事例。このことに留まらず、嬉しい情報も悲しい情報も、どんな事例であっても情報発信の改善に繋げてほしいですね。

死を乗り越えて、未来へ繋げる ―― 動物の死に対する姿勢は信頼の証

市原ぞうの国はこの3頭以外にも、幾度となく出会いと別れを繰り返してきました。

その中でもある2頭の事例はゾウの飼育と繁殖の難しさを改めて感じさせられます。

ぞうの国4例目の出産で生まれた「ラージャ元気」は豊橋総合動植物公園(のんほいパーク)の「ダーナ(♂)」と「アーシャー(♀)」の間に誕生した子どもです。

同園からの依頼により2015年にアーシャーが来園。2016年10月に出産しました。

しかし、生まれた赤ちゃんは筋肉量が低く、すぐに動けない状態でした。アーシャーも出血多量で産後の肥立ちも悪かったため「安産」とは言えない状況だったことでしょう。なお、これはアーシャーが高齢出産であったためと考えられています。ゾウ使い達の介抱の甲斐もあって一命を取り留め、人工哺育によってすくすくと成長していました。

しかし、2017年12月14日に死亡。豊橋総合動植物公園での病理解剖の結果「心不全」が原因と判明しました。

「ミニト」は7例目の出産例で、「テリー」と「マミー」の間に生まれた第三子です。

第一子の「ソラ」は死産、第二子の「ら夢」は無事に生まれてすくすくと成長。そんな中でマミーが新たに妊娠し、2024年の春ごろに出産を控えていました。しかし、2023年12月18日にマミーが出産をしたのです。

そう、ミニトは早産によって誕生した個体でした。それ故か、通常は90~120cmの大きさで生まれてくるのが55cmという小ささで生まれました。命を繋げるために24時間体制でのサポートが行われましたが、12月22日に亡くなりました。

この二つの事例は「ゾウの飼育」や「ゾウの繁殖」だけでなく「子ゾウを無事に成長させること」を含めたゾウ飼育の難しさを改めて実感させられます。また、先の3個体の事例に関しても「ゾウを長生きさせること」は簡単ではないこともわかります。

そんな中で、亡くなった動物を弔うだけでは失われた命は報われません。

大切なことは「動物の死から学び、他の個体の飼育へ活かすこと」です。

動物飼育も立派な科学の1つ。犠牲はつきものです。動物が命を落とすことには明確な理由があります。

動物の死の原因を突き止め、再発を防ぐのが動物飼育の現場に課せられた課題です。

人間における「医学」も同様の道を辿って発展してきました。

そして、どちらも多くの人が関わるがゆえに…

- 死亡個体を弔い、蔑ろにしない

- 死亡個体への過度な思い入れをせず、次の命へ繋げる

この二つを両立させることは至難の業です。

動物飼育ではそこに「動物福祉への配慮」も重なるのですから、より厳しい現場と言えるでしょう。

それを支えるものこそが、先述の「人間同士の信頼関係」です。

その中でも「来園者と動物園との信頼関係」は非常にアンバランス。

『動物がどうして亡くなったのか』『それをどう活かすか』といった「動物の死に対する姿勢の可視性」が来園者からの信頼感を左右します。

動物の死を乗り越えることは「今後の動物飼育に活かすこと」と「来園者からの信頼を得続けること」の2つの意味で動物園の未来を繋ぐ重要なことだと言えるでしょう。

動物の死は新たな命へ繋がる。死してなお、輝いているのだ。

ゾウだけじゃない、動物たちへの取り組み

市原ぞうの国はゾウ以外の動物たちも飼育していますが、もちろん他の動物たちを蔑ろにするはずがありません。

しっかりと動物福祉に配慮した取り組みが行われています。

動物たちの飼育環境改善は日進月歩

市原ぞうの国とサユリワールドは2021年に「アニマルワンダーリゾウト」という複合施設にリニューアルをしました。

しかし、リニューアルをしたと言っても、全てを刷新したわけではありません。まだまだ古い獣舎が残されています。

その古い飼育施設を時間をかけて改修・建て直しをしています。

コツメカワウソ舎は1から建て直され、アメリカビーバー舎は水場がキレイになり、カバ舎はエレファントスプラッシュの景観に合うものになりました。

今でも行くたびに飼育環境を改善するために何かを作っている光景が見られます。

その傾向はサユリワールドでも変わりません。

今年の5月の時は何も無かった場所に再訪したらなんと日除けができあがっていました!

その日も裏で何かを作り続ける音が。このような小さな工夫を日々行われていると思うと、安心感がありますね。

ニホンジカ「ケープ」の受け入れ

飼育可能な状態であれば、行き場を失った動物や他園からの依頼を快諾する姿勢も素晴らしい取り組みです。

特に、ニホンジカの「ケープ」の件は、当該個体だけでなく、捕獲時にクレーム対応に追われていた自治体を救った例であると言えるでしょう。

この点に関してはこちらの記事で詳しくご紹介しております。

チンパンジー「スマイル」の門出

動物を受け入れる一方で、特定の動物の飼育を取りやめる姿勢も素晴らしいです。

かつてはライオンやトラも飼育されていましたが、飼育個体が亡くなって以降は飼育をしていません。

現環境で飼育を始めても動物福祉に配慮した飼育ができないのは明白ですからね。

その一方で、1歳半から市原ぞうの国で暮らし、数々のテレビ番組やCMで活躍したチンパンジーの「スマイル」の飼育継続において問題を抱えていました。

チンパンジーもゾウと同様に群れで暮らす動物。単独での飼育は適切な飼育とはあまり言えません。

そこで、市原ぞうの国は一緒に暮らせる仲間を探しました。しかし、飼育施設が限られている故か、チンパンジーの社会ではなく人間の社会で成長した個体故か、理由は定かではありませんが仲間を見つけることができませんでした。

そんな中で「京都大学野生動物研究センター 熊本サンクチュアリ」から声がかかり、同施設への引っ越しが決まったのです。子どもの時から育てた大切な個体かつ人気動物を手放すのは苦渋の決断だったと言えるでしょう。

しかし、スマイルのより幸せな生き方を考え、動物福祉に配慮した飼育を継続できる環境への移動を決めたのは称賛したいと思えますね。

市原ぞうの国の課題点

このように、ふれあいをメインに据えながら、動物福祉に配慮した取り組みを行っているアニマルワンダーリゾウトですが、課題点と言える部分もあります。

オスゾウ「テリー」の飼育環境

プーリー・マミーとの間に4姉妹をはじめとした繁殖出産例を築き上げた「偉大なる父」とも言える「テリー」。

先述の通りオスのゾウは単独で生活しているため、テリーも専用の飼育施設で生活しています。

しかし、その飼育施設は数あるゾウ舎の中でも比較的古いです。結希専用の新獣舎のような広さやプールなどはありません。一応、全面がコンクリートというわけではないので、泥浴びや水浴びもできますが、その飼育環境は改善の余地があります。

また、成熟したオスゾウということもあり、パフォーマンスタイムには参加できないため、運動や環境変化による刺激もありません。さらに、エレファントビレッジの奥に獣舎があるので、来園者があまり来ません。そのため、声掛けやおやつを貰うといった来園者との交流が比較的少ないという現状もあります。

公式サイトでの個体紹介を見る限りでは、他ゾウとの交流や、分園の「勝浦ぞうの楽園」でリフレッシュをする機会も設けられているようですが…

オスゾウ特有の「マスト期」があるので、その機会を頻繁にかつ来園者が見える範囲内で実現することは難しいでしょう。

もちろん、動物福祉へどれくらい配慮されているかを判断するのは飼育環境が全てではありません。

しかし、来園者にとって最も目につきやすい判断材料でもあります。

結希の新しい飼育環境づくりが落ち着いたら、テリーの飼育環境改善にも力を入れてほしいですね。

良くも悪くもタイのゾウ使いに依存している

先述の通り、ゾウの飼育管理はタイのゾウ使いが行っています。現地のプロフェッショナルによる仕事はとても頼もしいものです。しかし「日本出身のゾウ使い」は見たことがありません。

全てをタイの方々に一任しているわけではありませんが、ゾウを落ち着かせることができるのはゾウ使いだけです。もしも、タイのゾウ使いが急に帰国することになり、飼育管理できる人員が減ってしまったら、ゾウの飼育管理はどうなるのでしょうか?

不測の事態に対処できるように「日本出身のゾウ使い」というポジションも必要だと考えられます。

「餅は餅屋」とは言いましたが、日本とタイで協力して「餅屋=対処できる人員」を増やすことも今後の課題の1つと言えるでしょう。

他園と比較すると…

ここまで「動物福祉に配慮している」と評価してきましたが、他園と比較するとまだまだ力不足な点が見受けられます。例えば、同じく動物への餌やり体験を行っている「千葉市動物公園・わくわくあにまるフィールド」では、「ヤギ専用の餌」「ヒツジ専用の餌」「ウマ専用の餌」といったように各動物種ごとに餌を分けて販売することで、“どの動物種にどのくらいの餌が行きわたったか”を管理できるようにし、動物たちの栄養状態を把握できる仕組みになっています。

その一方で、アニマルワンダーリゾウトでは、エサバケツに入ってるエサはほぼ全ての動物にあげられるため、“どの動物種にどのくらい行きわたったか”わかりにくいです。そのため、飼育員たちが栄養状態をどれくらい把握しているのかはわかりません。

そして、声を大にして言いたいのが…

もっと情報を公開して!!

ということ。

他園と比較すると、ゾウやキリンに関する情報は充実していますが、他の動物に関する情報はかなり少ないです。

以前の記事でビントロングの赤ちゃんが生まれたとお話しましたが、その情報はなんと公式サイトでは言及されていません。結希のお誕生日会の時に園長から口頭でお知らせされた時の会場のどよめきは今でも鮮明に覚えています。

TwitterやInstagram、FacebookといったSNSでの情報発信が多く見逃がしがちです。

実は、諸事情で2年ほど行けず、今年久々にアニマルワンダーリゾウトへ行ったのですがショッキングなことがありました。サユリワールドで暮らしていたフタコブラクダのある個体が亡くなっていたのです。

また、市原ぞうの国で見られたペリカンもいなくなっていました。

フタコブラクダについては飼育員の方に直接お伺いしご回答いただけたのですが、ペリカンについてはまだ聞けていないので何とも言えません。

私が調べた限りでは、公式サイトやSNSでのお知らせは見つかりませんでした。

情報の透明度が高いほど、来園者からより多くの信頼を得られるので、更なる支援に繋がる可能性もあります。

公式サイトの更新など、手間も多いですが、やはり情報発信にはより力を注いでほしいですね。

あなたが応援したい動物園はありますか?

以上がアニマルワンダーリゾウトにおける動物たちへの取り組みです。

4回の記事に渡ってアニマルワンダーリゾウトの魅力とその取り組み、そして私なりの考えをご紹介させていただきました。

ここまでご覧いただき本当にありがとうございます。

本記事をもとに、アニマルワンダーリゾウトに興味を持っていただけたのであればとても嬉しいです。

さて、本記事を読まれたあなたは、アニマルワンダーリゾウトの取り組みについて知っただけでなく…

動物園を批評する…とまではいかなくても、なにか思う所があった時、以下の5つの点が重要であることに気がつかれたと思います。

- 実際に園館へ足を運び、自分の五感で感じる。

- 感情的かつ主観的に物事を考えず、科学的かつ客観的に物事を考える。

- 誰かの意見を参考にする。

- 1つの情報を鵜呑みにしない。

- お互いの意見を尊重しあう。

あなたが応援したい動物園はありますか?

もしも、動物園を応援するために「動物園の情報を発信したい!」「意見交換がしたい!」といったことがあったら、上記の点に気をつけながら、勇気を振り絞って行動へ移してみましょう。

動物園側に直接意見や支援をするのも良し、コミュニティを作って情報交換をするのも良し、SNSで情報を発信・探求してみるもよし。

かくいう私も、好きな動物園の1つであるアニマルワンダーリゾウトについて、皆様に知ってもらいたいという思いで、この記事を執筆させていただきました。(なお非公式)

1人では厳しいのであれば私たちがお手伝いします。

一緒に動物園・水族館・博物館を盛り上げましょう!!

ご精読、ありがとうございました!!

参考文献一覧

市原ぞうの国・公式HP

- ぞうさん紹介

https://zounokuni.com/elephant/ - ぞうさんQ&A

https://zounokuni.com/qa/ - 私たちの取り組み

https://zounokuni.com/csr/ - 結希の誕生や帰属についての経緯

https://zounokuni.com/yuki/ - 5月16日に亡くなったアジアゾウ「ミニスター」と「プーリー」について

https://zounokuni.com/5%E6%9C%8816%E6%97%A5%E3%81%AB%E4%BA%A1%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%81%A3%E3%81%9F%E3%82%A2%E3%82%B8%E3%82%A2%E3%82%BE%E3%82%A6%E3%80%8C%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%80%8D%E3%81%A8/ - ゾウ「ランディ」が亡くなりました

https://zounokuni.com/%E3%82%BE%E3%82%A6%E3%81%AE%E3%80%8C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%80%8D%E3%81%8C%E4%BA%A1%E3%81%8F%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/

京都大学野生動物研究センター 熊本サンクチュアリ

ゾウの皮膚の厚さ

- Londlozi Blog

https://blog.londolozi.com/2024/07/16/the-hidden-detail-of-elephant-skin/ - Seo World org

https://seaworld.org/animals/all-about/elephants/characteristics/ - EAZA

https://strapi.eaza.net/uploads/Elephant_TAG_BPG_2020_6956205c9a.pdf?utm_source=chatgpt.com

ゾウのfCGMについて

- Study of fecal glucocorticoid metabolites in captive Asian elephants in Kanchanaburi Province, Thailand

https://www.researchgate.net/publication/360344069_Study_of_fecal_glucocorticoid_metabolites_in_captive_Asian_elephants_in_Kanchanaburi_Province_Thailand - Management factors affecting adrenal glucocorticoid activity of tourist camp elephants in Thailand and implications for elephant welfare

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0221537

AZAのゾウの飼育管理について

- AZA Standards for Elephant Management and Care

https://assets.speakcdn.com/assets/2332/aza_standards_for_elephant_management_and_care.pdf?utm_source=chatgpt.com