かみやん

かみやんみなさま、こんにちは!

ゾウ好きのかみやんです!

このHPでの投稿は初となる、かみやんと申します。生き物や動物園が好きで、特にゾウが大のお気に入りです。これまで国内で過ごしてきた100個体近くのゾウたちに出会ってきました。

今回はアフリカの森にすむ、マルミミゾウ(Loxodonta cyclotis) について前編と後編の2回に分けて投稿させていただきます。

今年8月5日に広島市安佐動物公園で飼われているメスのメイが赤ちゃんを出産し、国内初の繁殖となり、現在無事に育っています。

さらに、9月17日(水曜日)から一般公開が始まる予定で、注目がさらに高まっています!

親子の一般公開前にこの投稿を通して、多くの方にマルミミゾウのことが伝われば幸いです。

- 分類

- すむ場所・生活

- 体の特徴

- ゾウが森をつくる

- ヒトとの関係

1.分類

マルミミゾウは、長鼻目、ゾウ科、アフリカゾウ属 (Loxodonta) に分類されています。

長鼻目とは、ゾウの仲間が属するグループ。現在属する種類は後ほど説明する3種のみですが、ケナガマンモスやナウマンゾウ、アケボノゾウやミエゾウなど多種多様なゾウたちが属していました。

現在長鼻目には、アジアゾウ、サバンナゾウ(アフリカゾウ)、マルミミゾウの3種が属しています。

まずは、現生の3種と、マルミミゾウの名の由来を簡単に説明いたします。

インドや東南アジア、中国南部の森林や水辺、草原にすむアジアゾウ。彼らはサバンナゾウとマルミミゾウと異なり、アジアゾウ属(Elephas属)というグループに属しています。アフリカゾウ属との共通祖先は約600~700万年前に分かれたとされています。

一口に「ゾウ」といっても、

アジアゾウとアフリカゾウ属は遠く昔に分かれています!

アフリカゾウ属 (Loxodonta) にはサバンナゾウと、マルミミゾウの2種がいます。

愛媛県立とべ動物園にて撮影

サハラ砂漠より南のアフリカに広く分布するサバンナゾウ。体重は最大で10トンにもなり、陸上最大の動物として知られています。サバンナを中心に半砂漠地帯、森林や高山帯などすむ場所は広範囲。

マルミミゾウは、アフリカゾウよりも小柄な体格と、丸みを帯びた耳をしています。

マルミミゾウの名の由来は、丸みを帯びた耳をもつこと!

森林にすむことから「シンリンゾウ」と呼ばれることもあります。

英名は「African Forest Elephant」。英名は彼らが森林にすむことが由来となっています。

学名 (世界共通の呼び名) は、「Loxodonta cyclotis」。

学名は、「属名(ぞくめい)」と、「種小名(しゅしょうめい)」の2つで表されています。

属名は苗字、種小名は名前のような感じ。

A、B、C という種がいて、AとBが同じ属に属しているなら、CよりもAとBの方が近い関係にあるといえます。

マルミミゾウの学名では、Loxodontaが「属名」、cyclotisが「種小名」です。

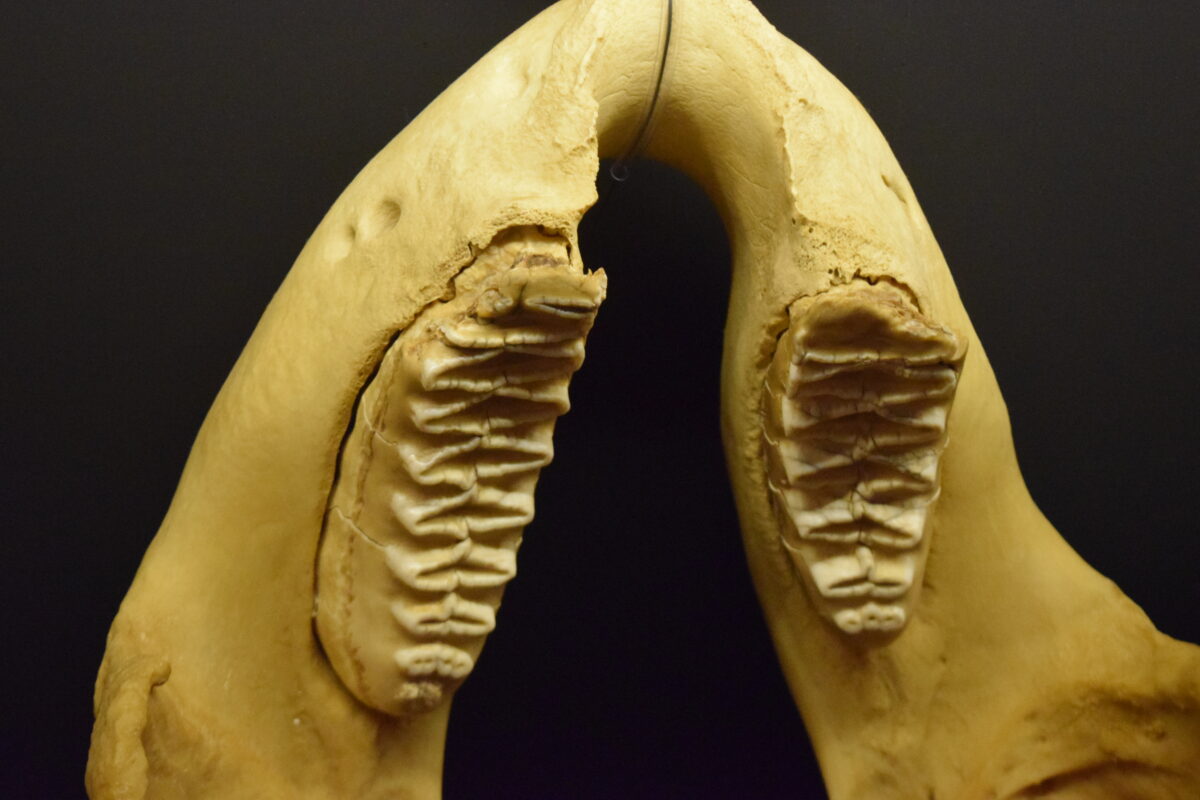

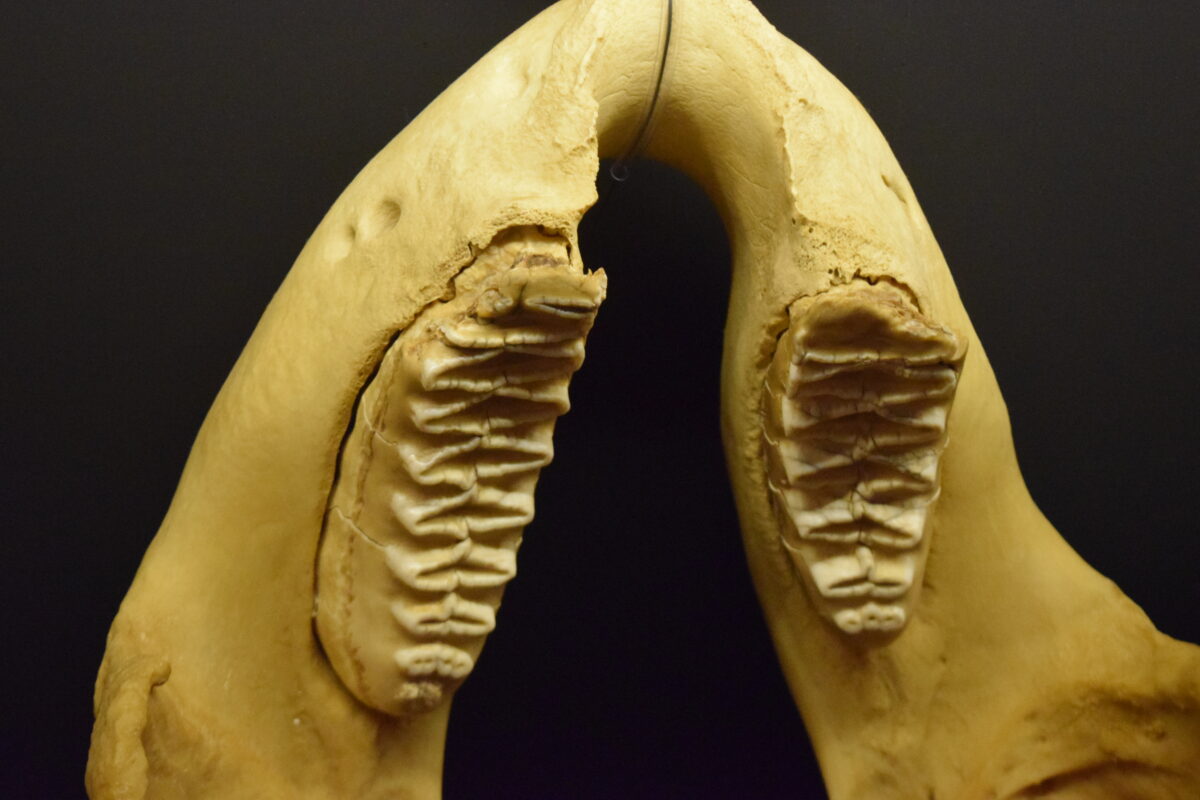

Loxoはひし形の、dontaは歯。cyclは丸い、otisは耳という意味だそうです。

ひし形の歯の由来は、こちらの写真をご覧ください!

こちらはサバンナゾウの下あごの歯。大きな小判のような形をしたものが歯です。歯にひし形のみぞがあることがわかります!マルミミゾウの歯にも同じようなみぞがあります。

和名、英名、学名ともに名は体を表しています!

かつてはアフリカゾウ属は、アフリカゾウが1種として、サバンナゾウとマルミミゾウの2亜種に分けていました。

2000年代より、形態や生態に加え、DNAでの明確な違いが認められることから、

サバンナゾウとマルミミゾウの2種に分ける説が主流となっています。

2.すむ場所・生活

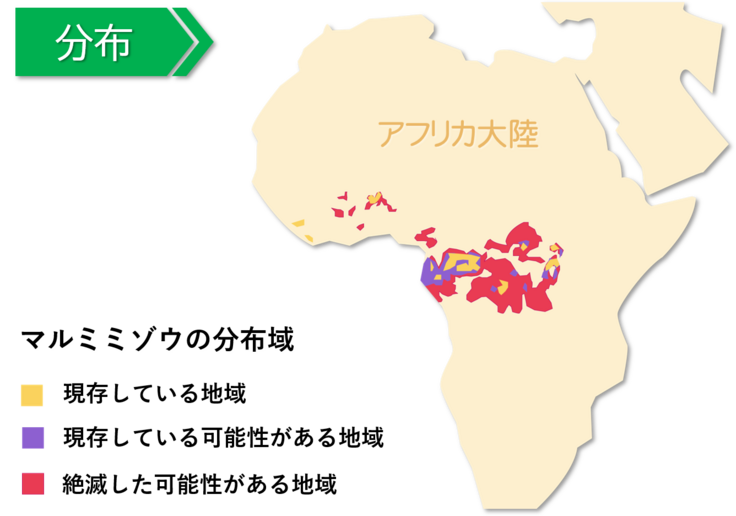

マルミミゾウは、アフリカのギニア、ガーナ、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、コンゴ民主共和国などアフリカ西部から中央部にかけて分布しています。

どの国に分布するかの詳細は、IUCN(国際自然保護連合)のレッドリストのHPからご覧いただけます。英語ですが気になる方はぜひクリックしてご覧ください!

主に熱帯雨林に生息しています。

アフリカの熱帯雨林地帯は西部から中央部にかけての範囲に存在し、

アフリカの熱帯雨林はそのままマルミミゾウの生息域といえます。

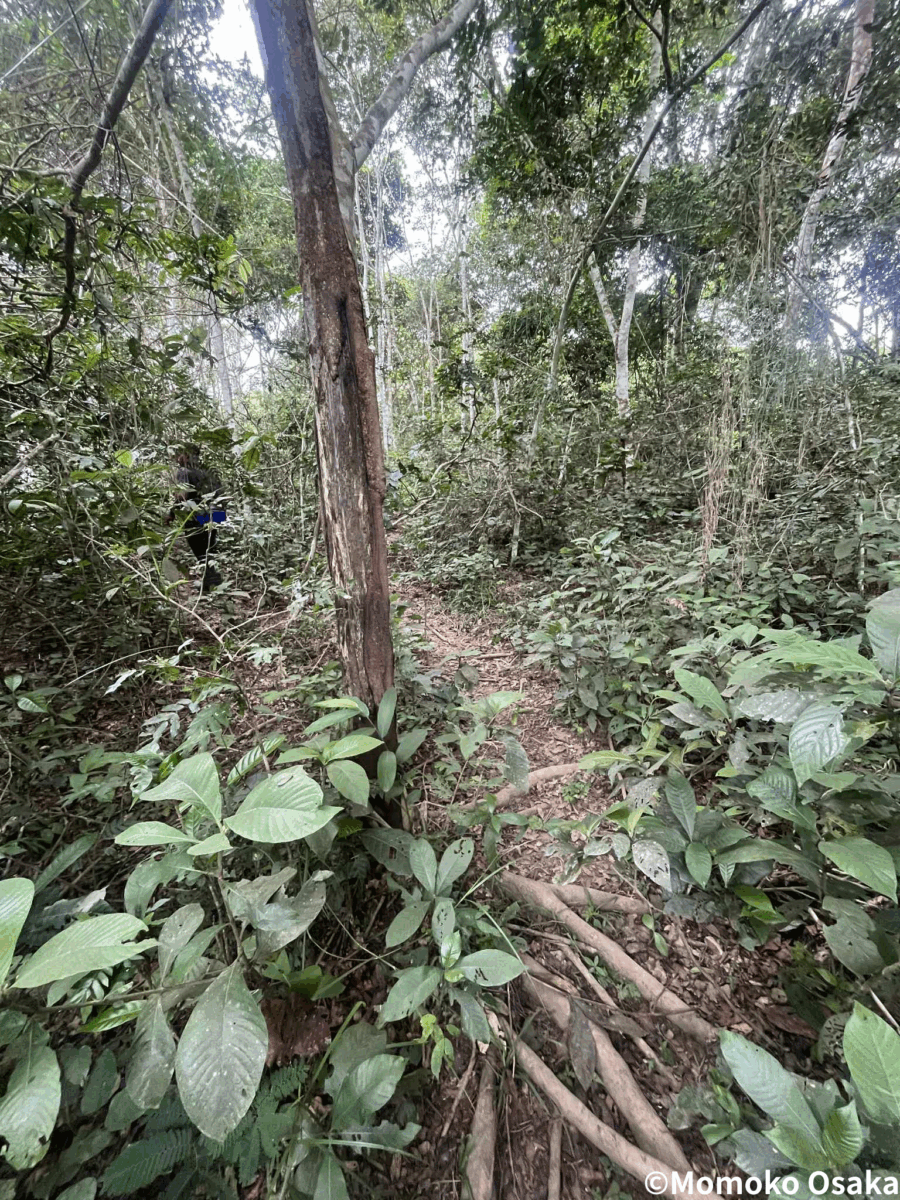

こちらはマルミミゾウがすむ、ガボンのロペ国立公園(Lopé National Park)の熱帯雨林。ここには多数のマルミミゾウがすんでいます。

ガボンはマルミミゾウの全個体数のうち約70%がすむ、マルミミゾウの宝庫といえる場所です!

森林では主に樹皮や果実などを探して食べています。

熱帯雨林だけでなく、餌を求めてサバンナにも出現することもあるようです。

こちらもガボンのロペ国立公園(Lopé National Park)のサバンナ。すぐ後ろに熱帯雨林が広がっています。

サバンナでは草や低木の枝葉を食べるときに訪れることが多いとされています。

サバンナゾウとは基本的にはすむ環境が異なりますが、重なる場所もあり、そこでは両者の交雑個体も目撃されているようです。

(例:ウガンダのキバレ森林国立公園やコンゴ民主共和国のガランバ国立公園など)

他のゾウと同じく、メスとこどもを中心とした群れをつくって生活しています。(母系社会)

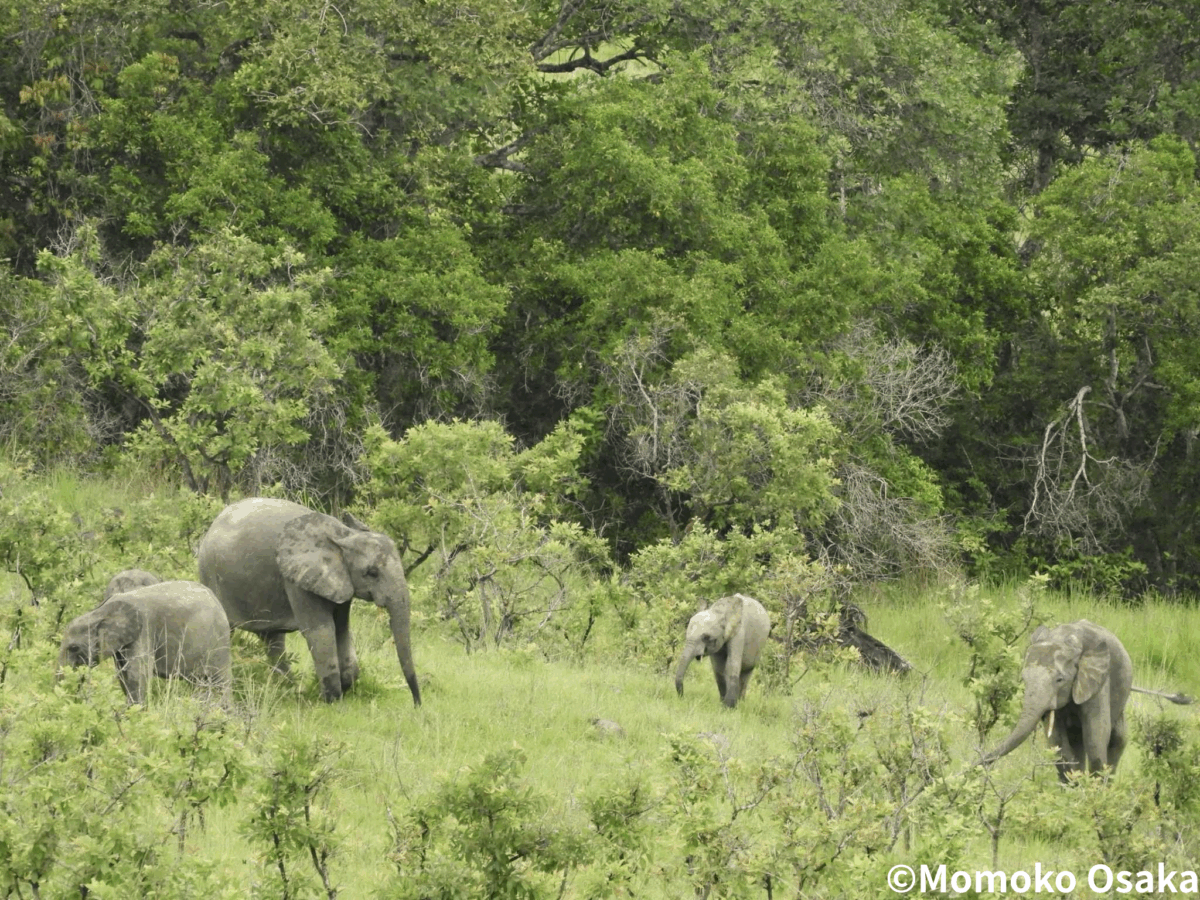

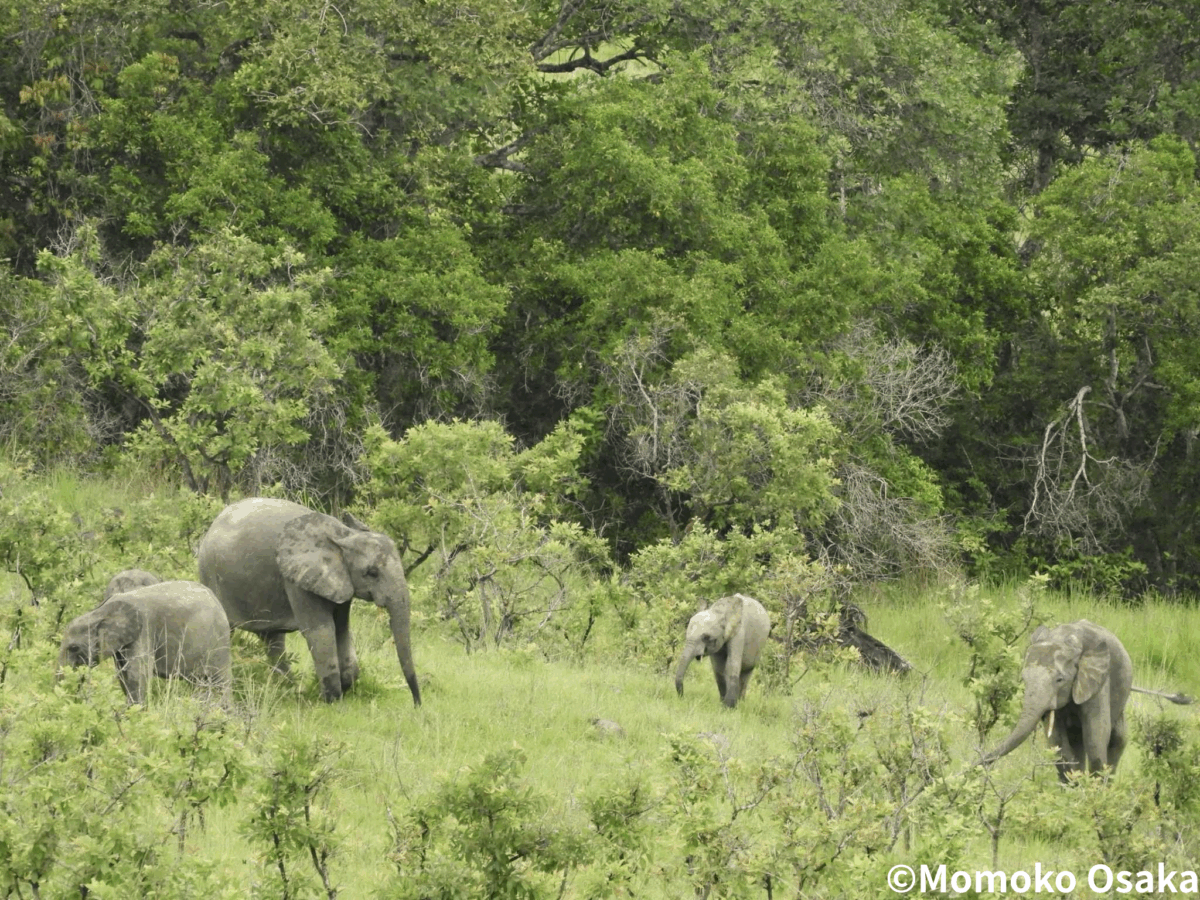

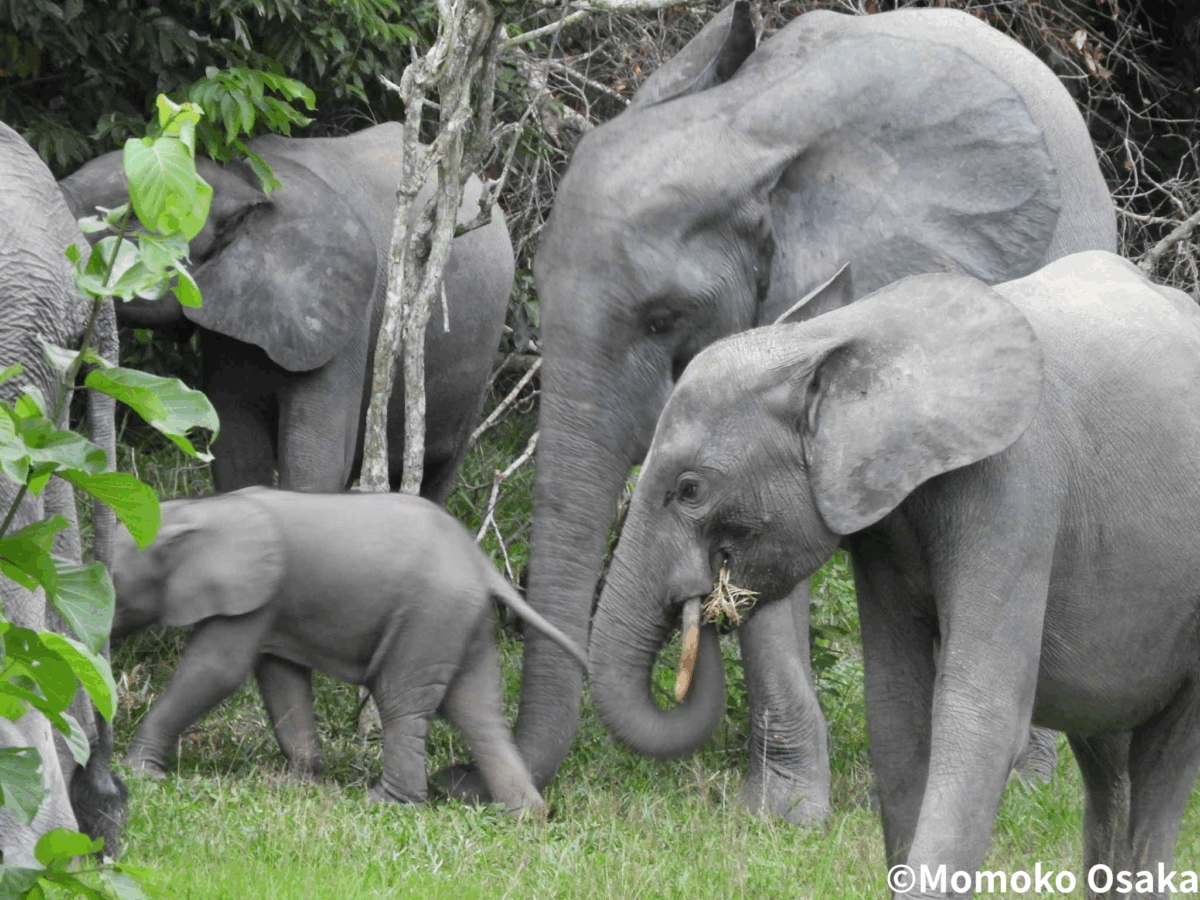

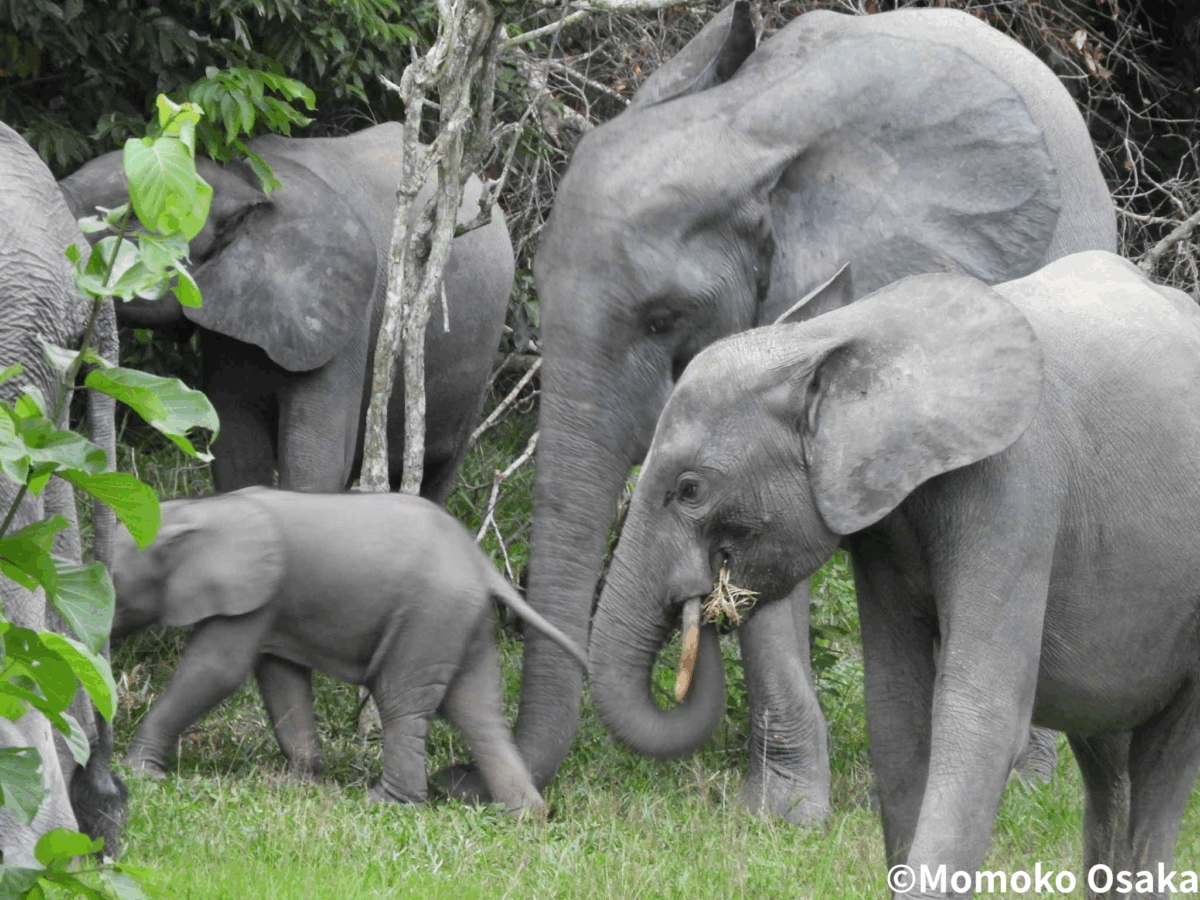

ガボンのロペ国立公園(Lopé National Park)のマルミミゾウの群れ。

群れの大きさは約3~8個体 (最大でも20個体ほど) 。生息環境によって集まったり離れたりする「離散集散(りごうしゅうさん)」の生活をしているとされています。

100個体を超える大集団をつくることがあるサバンナゾウと比べると小規模です。

群れで生まれたこどもは、母親やほかのメンバーに囲まれて育ちます。4~5歳程度で離乳するといわれています。

群れのおとなとこどもたち。(写真提供:大坂桃子さま)母親や姉や兄、群れのメンバーとのやり取りを通して、こどもたちは社会性を身につけていきます。

8~12歳ほどで性成熟するとされています。おとなのオスは性成熟する頃に生まれ育った群れを離れ、単独かオス同士の群れで生活するようです。

野生では、木の枝葉や草、植物のつる、樹皮、果実などを食べて生活しています。

草を食べるマルミミゾウ。森林には多くの植物があることから、サバンナゾウに比べて多くの種類の植物を食べているそうです。

記録によると300種類以上もの植物を食べているという報告も!

こちらはマルミミゾウが野生で食べる果実の一種です。

サバンナゾウと比べると果実を多く食べるとされています。

彼らが果実を食べることを通して、実は熱帯雨林そのものをつくる役目があるのです。詳しくは後ほど紹介!

3.体の特徴

体の特徴と、サバンナゾウとの違いなどをご紹介いたします。

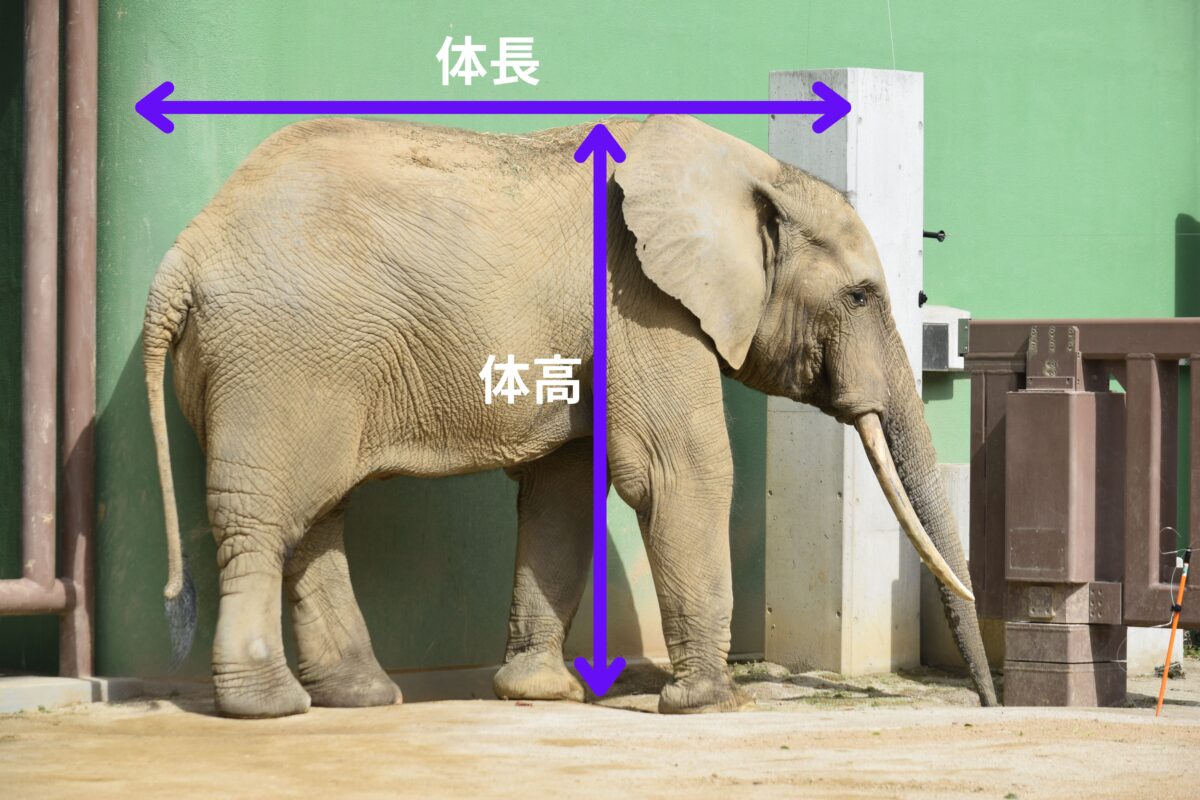

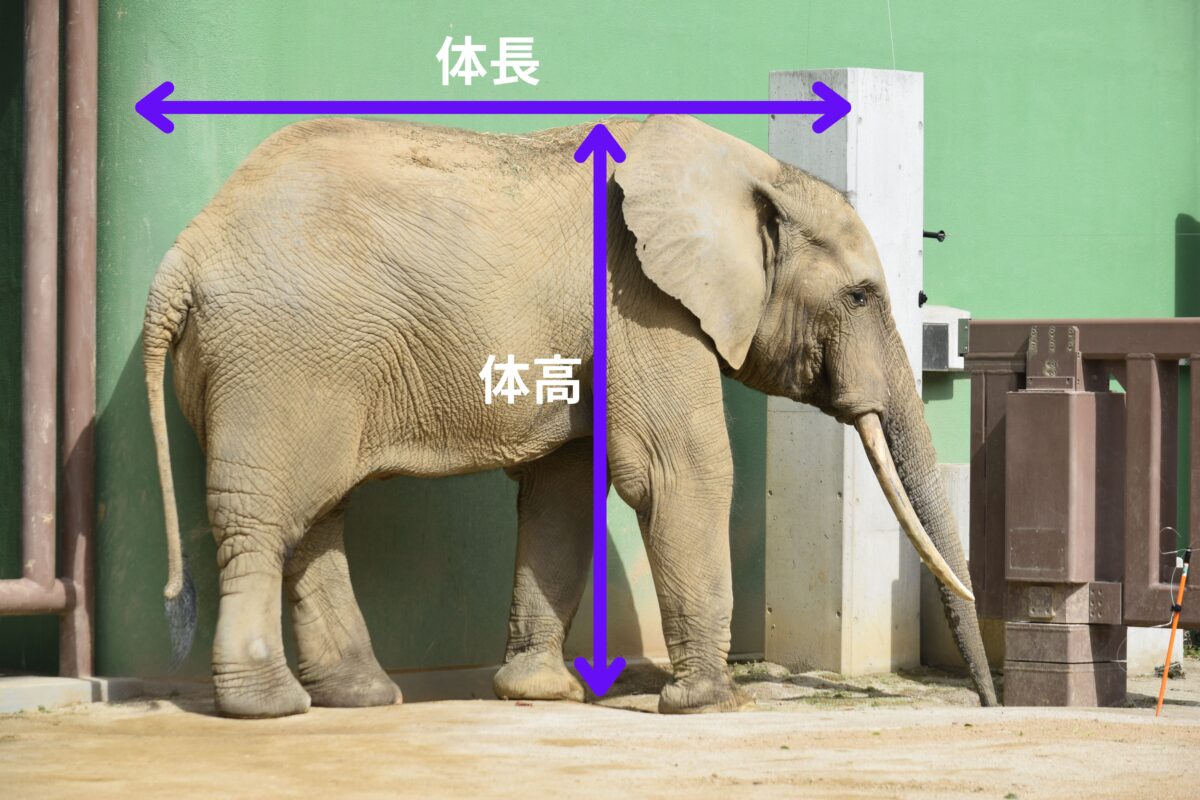

まず、こちらの写真をご覧ください!

体長は、頭の先端からお尻までの長さ、体高は、肩の先端から肢の先端までの長さのことをいいます。

体高は180~280cm、体長は約4~6m。

体重は2200~4400kgほどで、最大でも6000kgほどといわれています。

サバンナゾウとマルミミゾウは外見で、下の表のように異なる点がいくつかあります。

| 部位 | マルミミゾウ | サバンナゾウ |

|---|---|---|

| 体格 | 小さい | 大きい |

| 耳 | 小さく、丸みをおびている | 大きく、三角形をしている |

| 牙 | 下方にのびる | 前方にのび、反り返ることも |

| ひづめの数 | 前足:5つ/後ろ足:4つ | 前足:4つ/後ろ足:3つ |

ここからは、体格、耳、牙の違いをご紹介します。

体格

左がサバンナゾウ、右がマルミミゾウです。

ご覧のとおり、サバンナゾウのほうが一回り以上大きな体格をしています!サバンナゾウが体高260~340cm(最大で400㎝になる個体も!)に対し、マルミミゾウは180~280cmしかありません。

体重はサバンナゾウが2.8~7トン(最大10トン)になるのに対し、マルミミゾウは2.2~5トンだそうです。

体が小さいことで、うっそうとした森の中で動きがジャマされにくく、森の中で生活しやすくなっているそうです!

耳

左がサバンナゾウ、右がマルミミゾウです。

両者ともに、アフリカ大陸のような形をしています。サバンナゾウのほうは三角形のように角ばった形に対し、

マルミミゾウはその名の通り丸みをおびた形をしています。

牙

左がマルミミゾウ、右がサバンナゾウです。

マルミミゾウの牙は下方にのびる傾向が多く、サバンナゾウのよりも細めです。

サバンナゾウは前方にのびる傾向が多く、大きく反り返った形をしている個体も。

牙が下方にのびることで、森林の中のツタや木々に牙が引っ掛かりにくいと考えられています。これも森で生き抜く秘密だそうです。

4.ゾウが森をつくる

すむ場所と生活で紹介したように、彼らは熱帯雨林の多様な植物を食べ、特に果実を食べる習性があります。

実はゾウたちが生活することを通じて、森そのものをつくることに貢献しているのです!

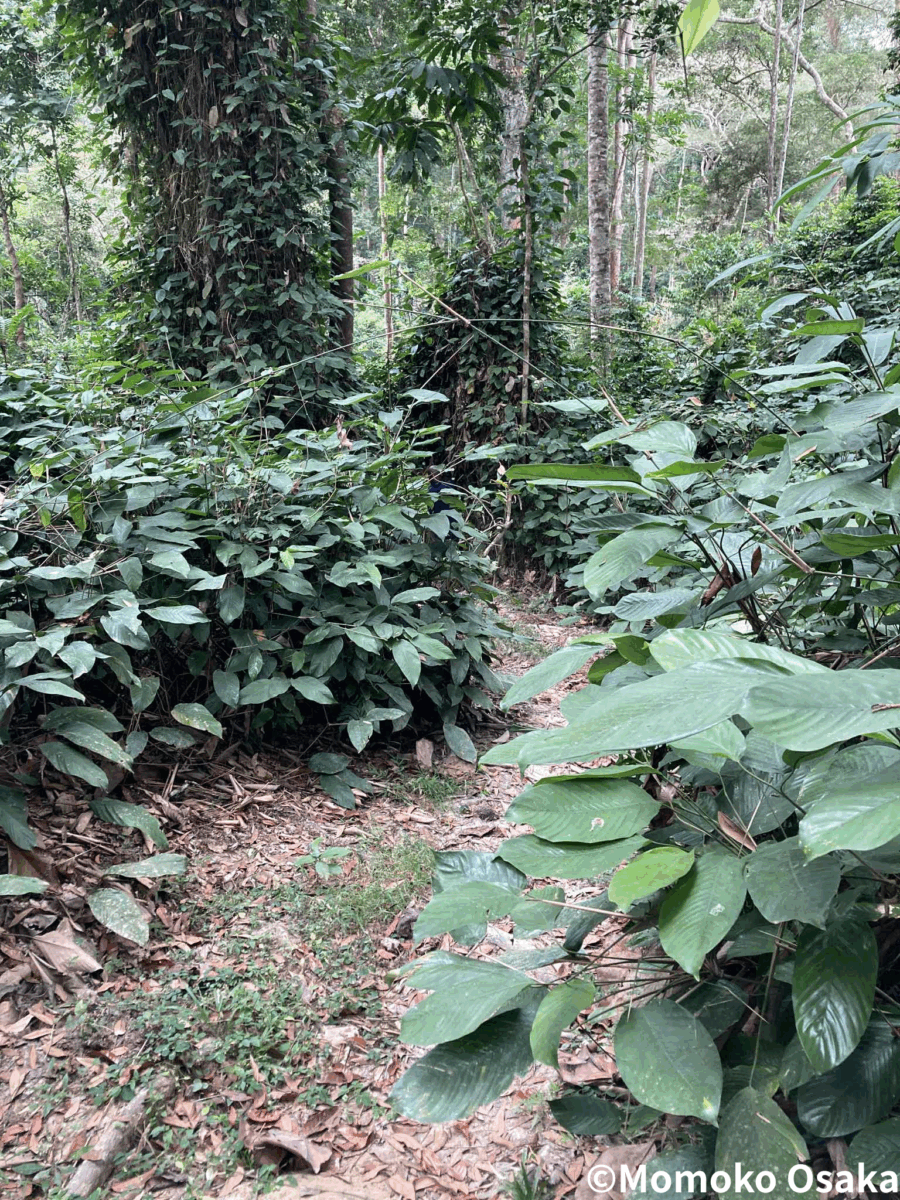

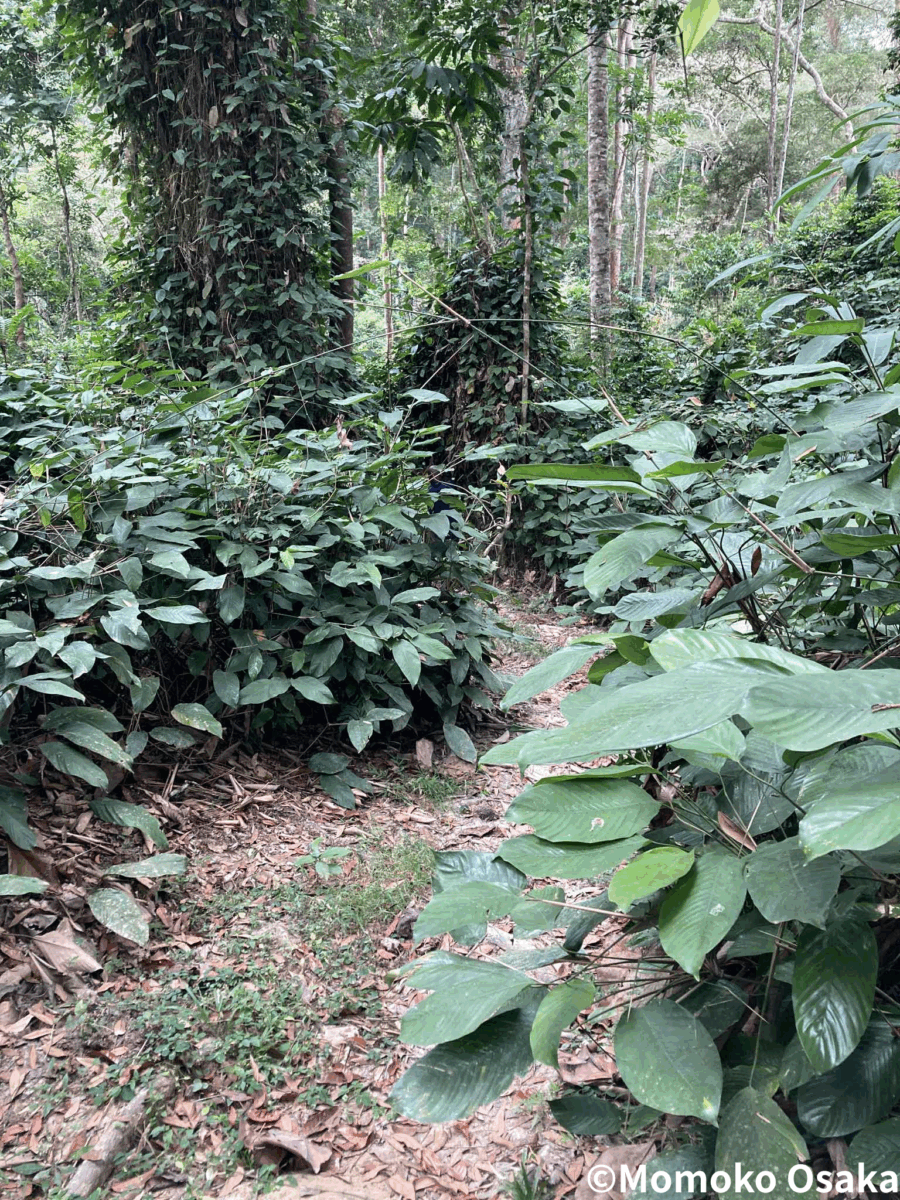

ゾウたちは餌を求めて熱帯雨林を移動します。その際に植物を食べながら森の中を移動し、ところどころに糞をします。彼らが熱帯雨林を通った後は、このような獣道ができます。

マルミミゾウがつくった獣道。「ゾウ道」と呼ばれることも。植物が発芽するのに適した日射量をもたらす空き地をつくり出すといわれています。

また、糞に含まれる植物の種を各地に広げる「種子散布者(しゅしさんぷしゃ)」として重要な役目を果たしていると考えられています。

- 果実を食べるとき、一緒に種を飲み込み、糞と一緒に出すことで種を遠くに運ぶ

- 他の動物が食べられない大きな果実を食べ、その種にとっては唯一の種を拡げてくれる存在

- 彼らが森を移動した獣道 (ゾウ道)ができることで、丈の高い草や低木が薙ぎ倒され日射量が多くなるため、植物が育つのに良い環境をつくる

マルミミゾウの糞から発芽した植物。

彼らが移動をして糞をすることで、植物の子孫を広げることにつながっているそうです。

アフリカの熱帯雨林には、同じ果実を食べる生き物としてニシゴリラやチンパンジーなどの霊長類もいます。彼らも種子散布に貢献しているとされていますが、大型で皮が固く分厚い果実は、ゾウしか食べることができないそうです。

また、ゾウが木を食べたり、土の中のミネラルを摂取するために地面を掘ることで、森林が一部開拓されることがあります。このような森林の中にできる開けた場所は、光が届きにくい森林の中では育ちにくい植物が育ったり、ゾウの掘った穴から水がしみ出す場所となります。ゾウだけではなく、他の生き物にとっても草を食べ、水を飲む重要な場所になります。

まさに、マルミミゾウがアフリカの熱帯雨林をつくる!

ゾウたちが豊かな生態系をつくりだしているといえます。

5.ヒトとの関係

古くからヒトとゾウは、肉や脂、牙目的の獲物として狩る-狩られることに加え、独特な姿形から多くの方の注目を集めたり、強大な力や高い知能をもつことから一部地域では神の使いとしてあがめられたり、アジアゾウではヒトと共に働く歴史が築かれたなど、私たちの生活、文化にとって大きな影響をもたらしてきました。

マルミミゾウは、大型の家畜を飼育することが難しかったアフリカの熱帯雨林では貴重なたんぱく源として、

古くから狩猟対象になってきました。

上の写真は、コンゴ民主共和国北東部に位置する「イトゥリの森」で暮らすムブティ族がマルミミゾウを狩るために用いる槍の矢尻です。野外民族博物館リトルワールドにて見ることができます。同館では1970年代頃に撮影された貴重なゾウ狩りの映像も見ることができます。

巨大で手強いマルミミゾウは年に1~数回ほどしか獲れない貴重な獲物だったそうです。イトゥリの森でも他の地域でも狩るためには経験豊富な狩人が付き、ゾウの糞や食べ跡などの痕跡をたどって探し出し、槍や銃器で仕留めたのだそうです。

ゾウ1個体からもたらされる肉や脂は、多くの方のお腹を満たすことができたといわれています。

マルミミゾウの象牙は、ハード材と呼ばれており、硬くて耐久性に優れ加工がしやすいことから彫刻や三味線の撥、印鑑などの工芸品、装飾品など幅広く使われてきました。現地の方が生活のためにゾウを狩るときに出た牙は、商人の手に渡り、世界各地へ輸出されたのだそうです。

かつては槍などでしか仕留められなかったマルミミゾウ。その時の減少スピードは今より抑えられていました。

しかし、近代になって自動車や銃火器が登場したことにより、ゾウたちの増加のスピードを上回る牙目当ての乱獲が行なわれ、各地で数を大きく減らしています。

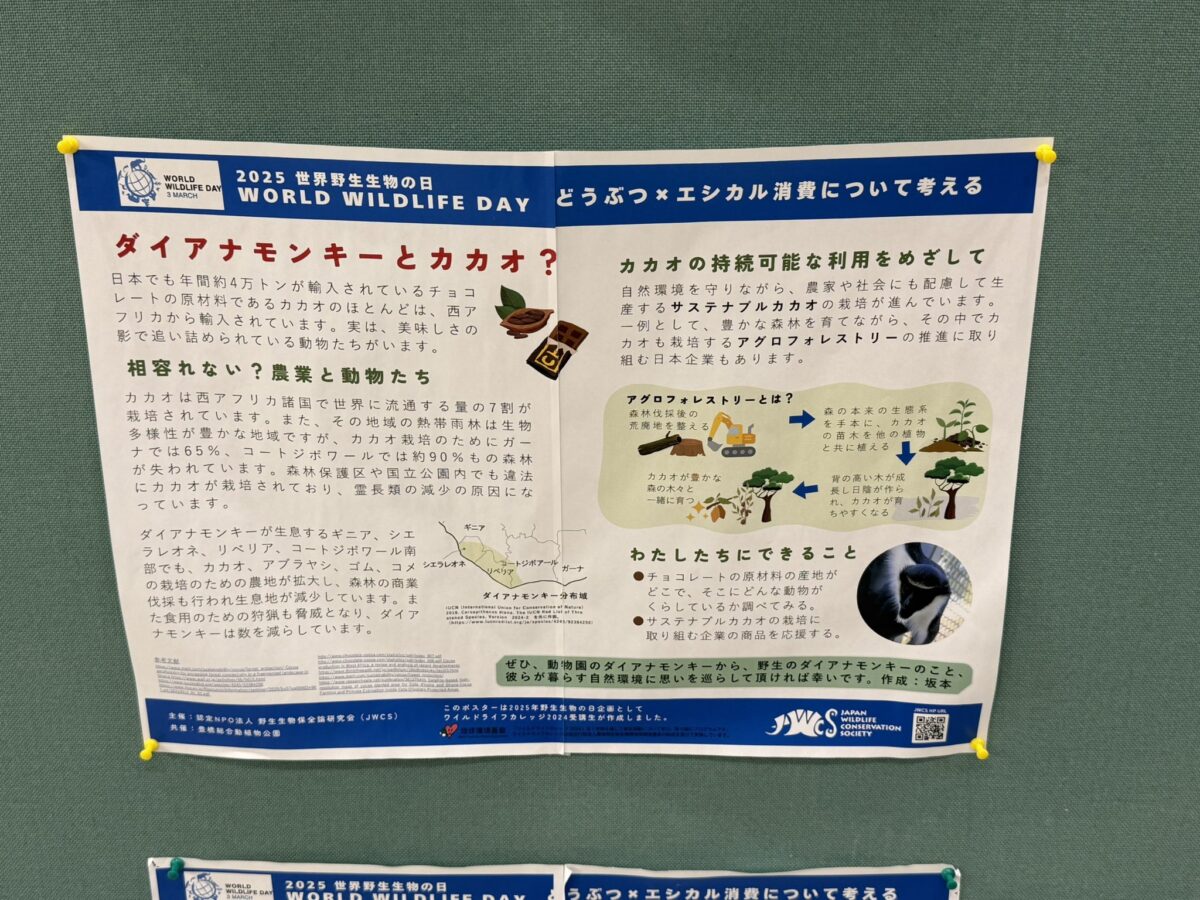

また、レアメタルの鉱山開発、人口増加、カカオなどの商業作物を栽培する農園開発でゾウたちのすむ森が切り開かれて生息地が減っていることも数を減らしている要因です。

ダイアナモンキーの生息地とマルミミゾウの生息地は重複しており、森林開発はゾウたちにとって脅威となっています。

そのため現在は、IUCNレッドリストでは、

絶滅が最も心配される、絶滅危惧IA類 (CR) に指定されています。

現在は多くの国で彼らの狩猟は禁止され、保全の対象となっています。国立公園や保護区などでは密猟を取り締まるレンジャーがいるほか、その一方、ガボンなどではゾウに畑を荒らされたり、気が立った個体に襲われるなど、ヒトとの衝突が絶えないことがあることも事実です。

最後に・・・

前編ではマルミミゾウについて、分類や暮らし、サバンナゾウとの違い、ヒトとの関係を紹介いたしました。

マルミミゾウは、熱帯雨林の豊かな生態系をつくり出している種といえるだけでなく、現地の方との関わりも深い種であるといえます。

彼らが絶滅してしまうと、生態系と文化などさまざまな場所で悪影響が出るかもしれません。

そうならないよう、彼らをより知るために世界各地でマルミミゾウの研究が進められており、日本でも研究者がいらっしゃいます。

また、畑荒らしなどの要因の解明や、生息国の治安改善なども山積みですが、これからも彼らと共に暮らしていくためには日々の生活の中でもさまざまなことができると考えております。

マルミミゾウのことを知ることは、彼らの野生での現状や守るためへの第一歩。他にも保全団体に寄付すること、自然環境を維持しながら栽培する作物を使った製品を買うことも、ゾウたちを守ることにつながるかもしれません!

後編では、世界で飼育されているマルミミゾウや、安佐動物公園での繁殖プロジェクトなどを紹介いたします!

今回の記事作成に当たり、京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科 アフリカ地域研究専攻の大坂桃子さまには調査地のガボンのロペ国立公園で撮影された生息環境やゾウたちの貴重な写真をご提供いただきました。改めてこの場で感謝を申し上げます。

引用文献

White, L. J. T.; Tutin, C. E. G. & Fernandez, M. (1993) Group composition and diet of forest elephants, Loxodonta africana cyclotis Matschie 1900, in the Lopé Reserve, Gabon African Journal of Ecology 31(3): 181–199

Yumoto, T.; Maruhashi, T.; Yamagiwa, J. & Mwanza, N. (1995). Seed-Dispersal by Elephants in a Tropical Rain Forest in Kahuzi-Biega National Park, Zaire. Biotropica. 27 (4): 526–530

Don E. Wilson, Russell A. Mittermeier(2011)Handbook Of The Mammals Of The World volume 2: Hoofed Mammals Lynx Nature Books

ステファン・ブレイク著, 西原智昭訳(2012)知られざる森のゾウ ―コンゴ盆地に棲息するマルミミゾウ 現代図書

Poulsen, J.R.; Rosin, C.; Meier, A.; Mills, E.; Nuñez, C.L.; Koerner, S.E.; Blanchard, E.; Callejas, J.; Moore, S. & Sowers, M. (2018). Ecological consequences of forest elephant declines for Afrotropical forests. Conservation Biology. 32 (3): 559–567

田谷一善著(2017)ゾウの知恵 陸上最大の動物の魅力にせまる SPP出版

秋道智彌, 岩崎望(2020)絶滅危惧種を喰らう 勉誠出版

Ichikawa (2021) ELEPHANT HUNTING BY THE MBUTI HUNTER GATHERERS IN THE EASTERN CONGO BASIN. Human-elephant inter actions: from past to present. 18, 455-467, Tübingen University Press

終わることなきアフリカ熱帯林におけるマルミミゾウの密猟と象牙取引 https://www.jwcs.org/data/nisihara030107.pdf 2025年9月1日訪問

IUCN Red List https://www.iucnredlist.org/species/181007989/204404464 2025年9月2日訪問