かみやん

かみやんみなさま、こんにちは!かみやんです。

前回は、マルミミゾウの分類、野生での生活、サバンナゾウとの違い、森づくりへの役割、そして人との関わりについて紹介しました。

後編は、主に動物園で飼われているゾウたちをご紹介します。

- 動物園では何と4個体!?

- これまで日本で暮らした個体紹介

- 広島市安佐動物公園での繁殖プロジェクト

- 赤ちゃん公開で注意したいこと

1.動物園では何と4個体!?

2025年9月15日現在、世界中でマルミミゾウを見られる動物園は

世界でわずか2園、そして4個体しかいないといわれています!

日本では、広島市安佐動物公園に3個体が飼育されています!

| 飼育国 | 飼育園(国) | 個体の名前 | 性別 | 生年月日 |

|---|---|---|---|---|

| コートジボワール | アビジャン動物園 (コートジボワール) | Can | メス | 1992年同園生まれ |

| 日本 | 広島市安佐動物公園 (日本) | メイ | メス | 1999年(推定) ブルキナファソで野生保護 |

| 日本 | 広島市安佐動物公園 (日本) | ダイ | オス | 1999年(推定) ブルキナファソで野生保護 |

| 日本 | 広島市安佐動物公園 (日本) | 未定 (愛称募集中) | オス | 2025年8月5日同園生まれ 父:ダイ 母:メイ |

※モロッコのラバト動物園で1個体、インドのGreens zoological rescue and rehabilitation centreにチュニジアのサファリパーク「Friguia Park」から移送された3個体飼育されているとの情報がありますが、情報が不確かなため本記事では掲載しないこととします。

ここからは世界で飼育されている各個体の紹介をします。

1.メイ(メス,1999~)

1999年にアフリカのブルキナファソで生まれた野生個体で、2001年5月13日に現地の保護施設から来園しました。

実はこの時3個体が同じ施設から日本に輸入され、残りの2個体は秋吉台サファリランドに行きました。そのうちの1個体がメイとのこどもをもうけたオスのダイです。

実は来園当初は、サバンナゾウとして輸入されていました。後述する同園で暮らすオスのタカは、当初はメイとの繁殖を目指して来園していたのだそうです。

外見等がサバンナゾウと異なることから、後の遺伝子検査によりマルミミゾウと判明した経緯があります。

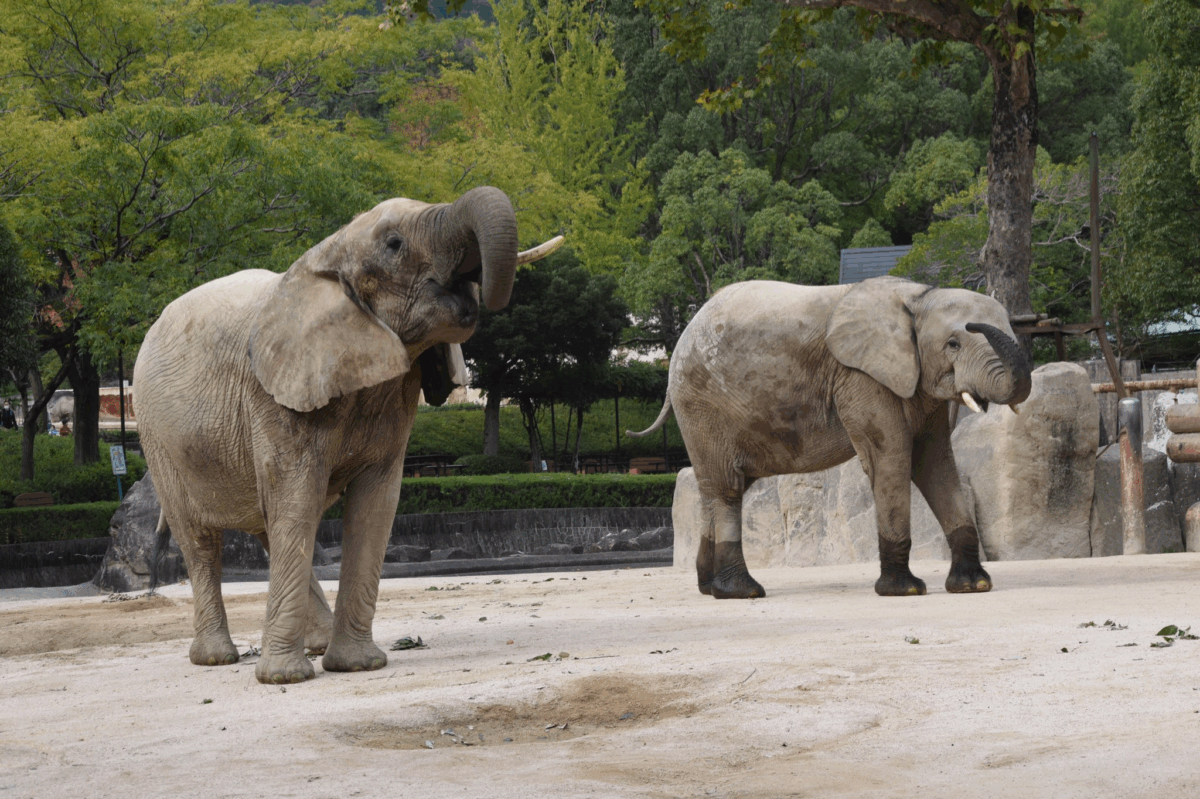

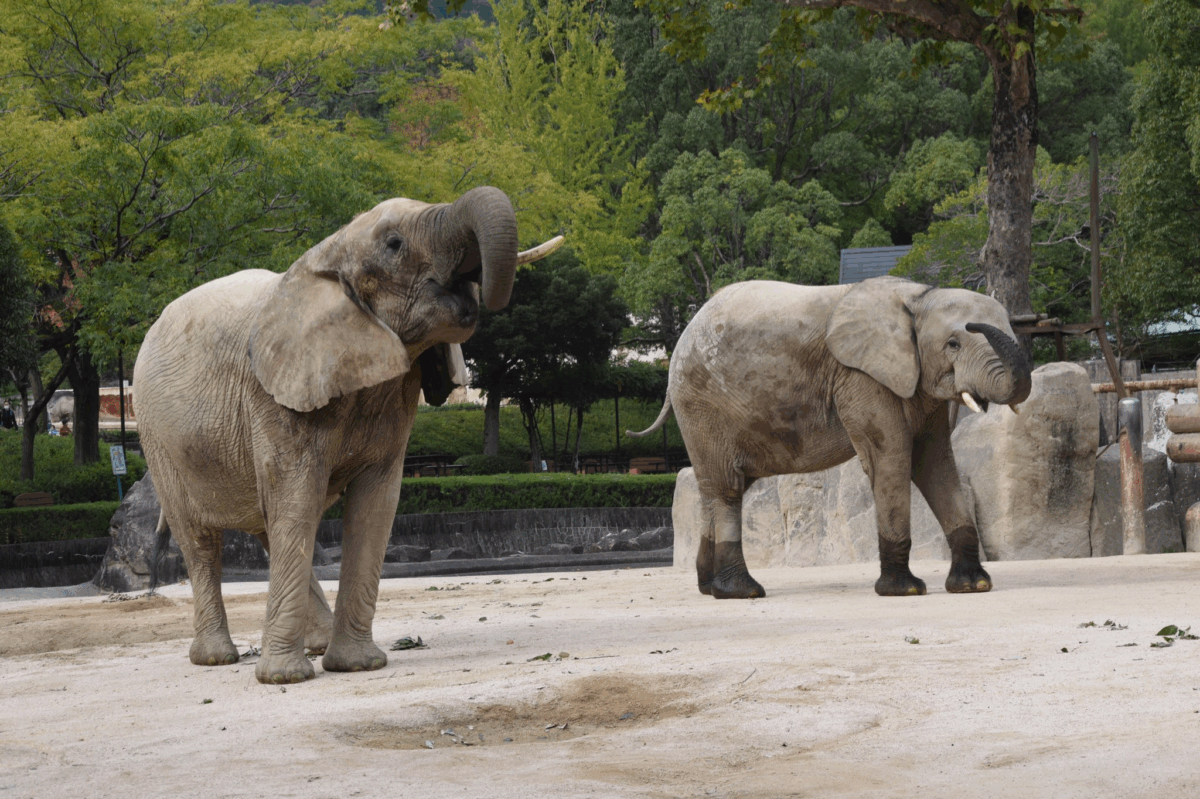

性格は陽気で、時に強気な面があります。

隣にいるオスのダイとは、とても仲の良い姿を見せてくれます。

ダイとの見分け方は、体がダイより小さいこと、牙が両方生えていることで見分けられます。

また、ここではサバンナゾウのタカ(オス,1991~)も飼育されており、彼との仲も良好です。

ときおりタカに物怖じせずに向かうことも!

タカはメイが小さいことが分かっているためか、手加減して相手していることがほとんどだそうです!

さらに、2011年から2021年までは同園で暮らしていたサバンナゾウのアイと一緒に運動場に出ていました。

種こそ異なりますが、とても仲が良く、互いの存在が心の支えになっていたのだそうです。

そして、2025年8月5日、ダイとの間にオスの赤ちゃんを出産し、母親になりました!

初めての子育てですが、初めてとは思えないほどしっかりと子育てをしているそうです。

2.ダイ(オス, 1999~)

1999年にアフリカのブルキナファソで生まれた野生個体で、2001年5月13日に現地の保護施設から秋吉台自然動物公園サファリランド(山口県美祢市)に来園しました。2022年7月2日にメイとの繁殖を目指して来園しました。

秋吉台には、彼と一緒にメスのミミ(1999~2013)が来園し、彼女とはとても仲が良かったのだそうです。

彼もミミもメイと同様、来園当初はサバンナゾウとして輸入されていました。

外見等がサバンナゾウと異なることから、後の遺伝子検査によりマルミミゾウと判明した経緯があります。

ミミが亡くなり、同園では彼だけになってしまったこと、安佐ではメイが飼われていることを踏まえ、両園で話し合いが行なわれた結果、2015年に彼を安佐に移動して繁殖に取り組むことが決まったそうです。

性格は慎重ですが、遊ぶことが好きで、健康管理に必要なトレーニングにも熱心に取り組んでいます。

元々暮らしていた秋吉台では、飼育員さんがゾウと同じ空間に入る「直接飼育」で彼と接していましたが、安佐では飼育員さんが柵越しにゾウの健康管理を行なう「準間接飼育」です。いきなり移行すると戸惑うことがあるため、事前に秋吉台にて準間接飼育のトレーニングに移行してもらい、それもあってかスムーズに移行できたのだそうです。

各個体に合わせた健康管理は重要!特に慎重な一面のあるダイには事前に移行してもらっていたことが良かったのかもしれません。

3.赤ちゃん(愛称募集中)(オス, 2025~)

2025年8月5日、広島市安佐動物公園で生まれたオス。父親はダイ、母親はメイ。

日本で初めて誕生したマルミミゾウです!

最初は体が小さく、直接メイからミルクを飲むことができず、ゾウ用人工乳を飲んでいましたが、今ではメイから直接ミルクを飲むことができるようになりました!

さらに、メイが食べている餌にも興味津々で、鼻を使ってつまもうとしたり、運動場を走り回ったりと日々すくすく成長しているようです。鼻の使い方が上手なのだとか。

4.Can(メス, 1992~)

コートジボワールの主要都市アビジャンにあるアビジャン動物園で飼育されているメスの個体。1992年生まれとされ、父親は同園で飼育されていたBozo、母親はAzagny。

かつてはCan以外にもマルミミゾウの繁殖に成功していたとされるアビジャン動物園。1988年にメスのKonyが誕生して以来、繁殖群が維持されていたそうです。

内戦による治安悪化や毒ヘビ類の大量発生による咬傷事故などで飼育数が減少し、彼女だけを残すのみになってしまったそうです。

その後内戦が終結し、現地の飼育員さんに加え、動物学者も彼女の飼育環境改善に加わっているそうです!

彼女の写真や情報は、こちらのURLからご覧いただけます。原産地での飼育は現在判明しているのはここだけ。彼女の飼育環境の更なる改善と、今後の展開が期待されます。

2. これまで日本で暮らした個体紹介

先程は、現在全世界で飼われている個体を紹介しました。ここでは、これまで日本で暮らした個体の紹介をします!

1.ベベ(オス, 1974~2001)

1974年野生生まれで、元々は愛知県弥富市にあった「レストランエルザ」にて飼育されていました。

エルザは当時動物プロダクションだったコックスプロジェクトが運営しており、動物をみながら食事ができるレストランとして人気を博していました。ライオンやヒョウなど大型ネコ科や、ニシゴリラなど数多くの動物たちが飼育されていて、屋外のミニ動物園で彼が飼育されていたそうです。

当時はお客さまを背に乗せたり、餌をやったりする体験がおこなわれていたそうです。ここで飼われていた動物たちはコックスプロジェクトのタレントとしても活躍していました!

いかりや長介さんや志村けんさんが出ていた「8時だョ!全員集合」でもベベが活躍していた記録があります!

1983年3月に、沖縄県にある「沖縄こどもの国」へ転出し、そこで生涯を過ごすことになりました。

人気者で多くの方に親しまれていたそうです。水浴びが好きなゾウにしては珍しく、水を嫌う性格だったのだとか。飼育員さんがホースで水をかけようとしても逃げ回っていたのだと記録にありました。

2. ミミ(メス, 1999~2013)

1999年にアフリカのブルキナファソで生まれた野生個体で、2001年5月13日に現地の保護施設から秋吉台自然動物公園サファリランド(山口県美祢市)に来園しました。

先ほど紹介したダイと共に秋吉台に来園し、おやつをやる体験や記念撮影ができたこともあり、多くの方に親しまれていました。

彼女もダイやメイと同様、来園当初はサバンナゾウとして輸入されていました。

外見等がサバンナゾウと異なることから、後の遺伝子検査によりマルミミゾウと判明した経緯があります。

ダイとはとても仲が良く、繁殖が期待されていましたが、2013年に多臓器不全で亡くなってしまいました。

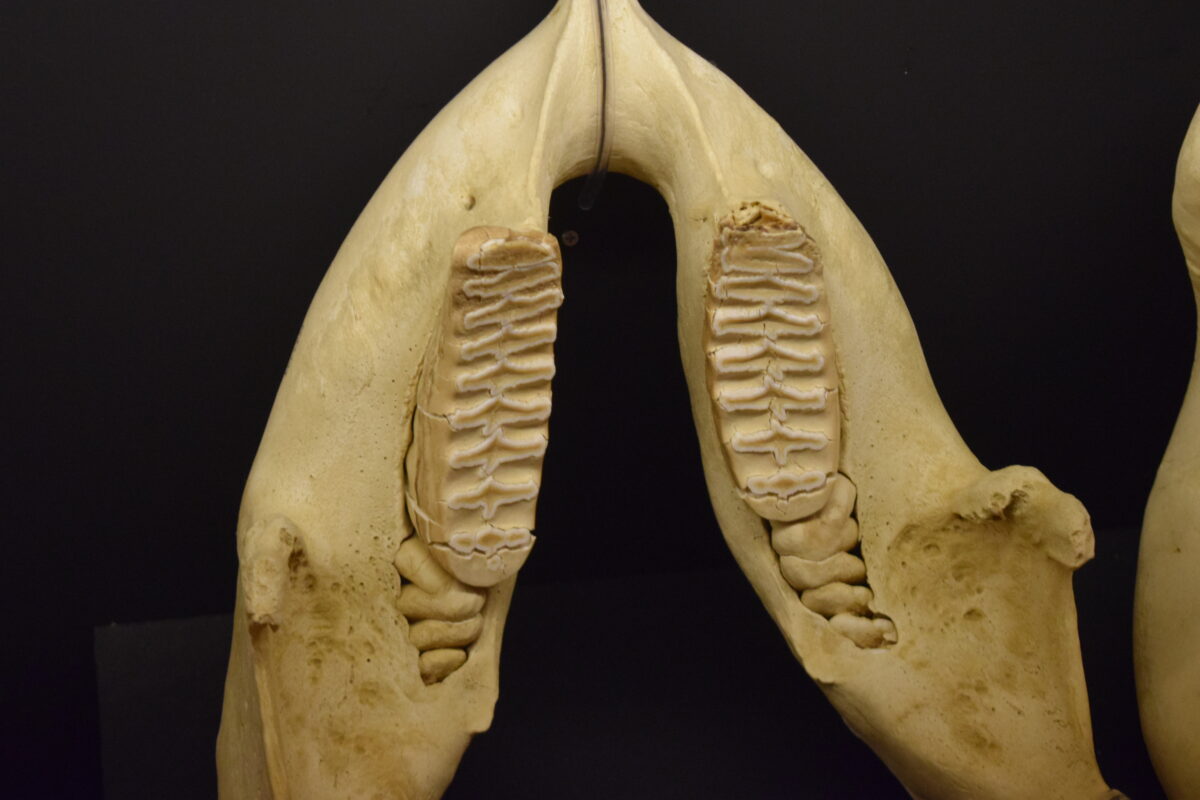

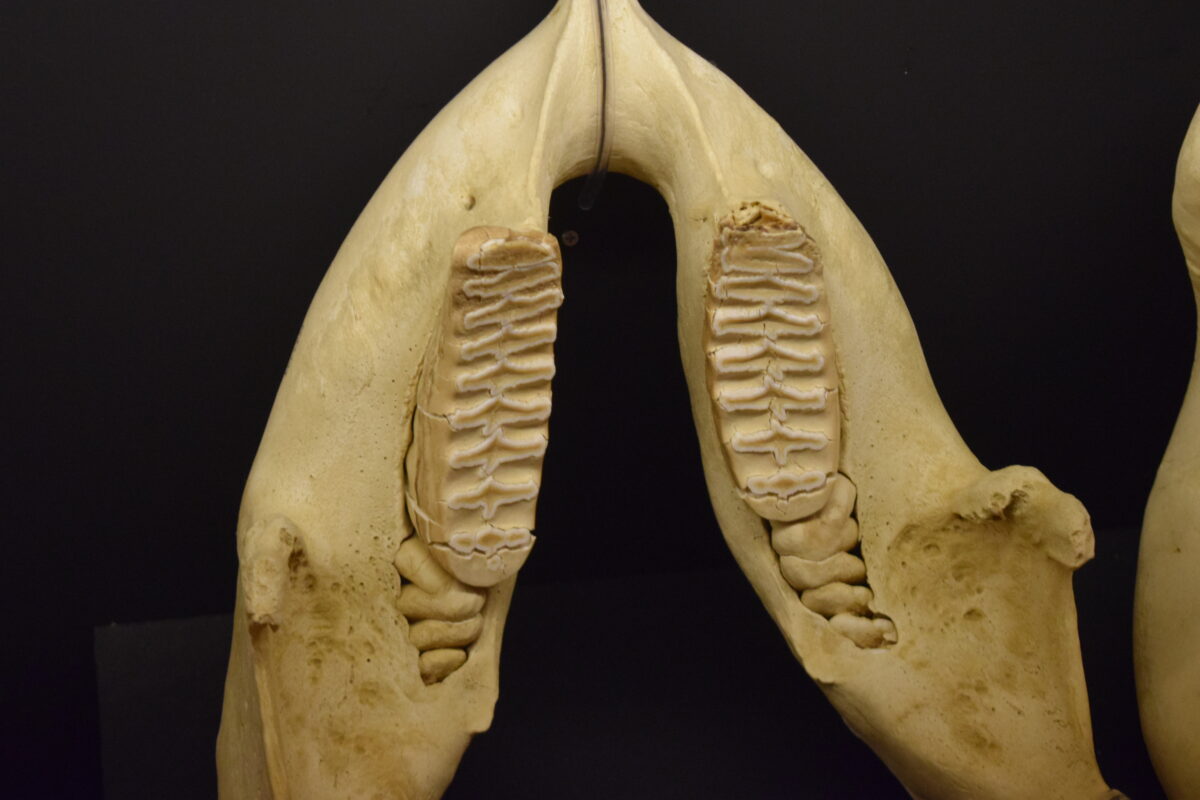

その後、遺体は国立科学博物館に寄贈された後、骨格標本として収蔵されているそうです。

私は2019年に、ミミの骨標本を見る機会がありました。

当時開催されていた「大哺乳類展2」にて、マルミミゾウの頭蓋骨が展示されていました。後にデータベースで調べたところ、彼女のものであることがわかり、標本になった後もゾウたちのことを伝えているのだなと感じました。

3.広島市安佐動物公園での繁殖プロジェクト

1のダイの紹介にて、2015年にはダイを安佐に移動して繁殖に取り組むことが決まりました。

しかし、サバンナゾウのタカと部屋が隣だと闘争の危険があるため、新しくゾウ舎を造る必要がありました。

- メイを以前からのゾウ舎で飼うため、以前からのゾウ舎とマルミミゾウ舎の運動場を繋ぐための通路の整備

- 風雨や雪を避けることができる屋根の設置

- 寝室の柵から足だけを出させ、安全に足の手入れができるような柵の設置

- 採血を安全にできるような柵の設置

- 定期的に体重測定ができるよう、体重計の設置

他には、こんな設備も盛り込まれました。

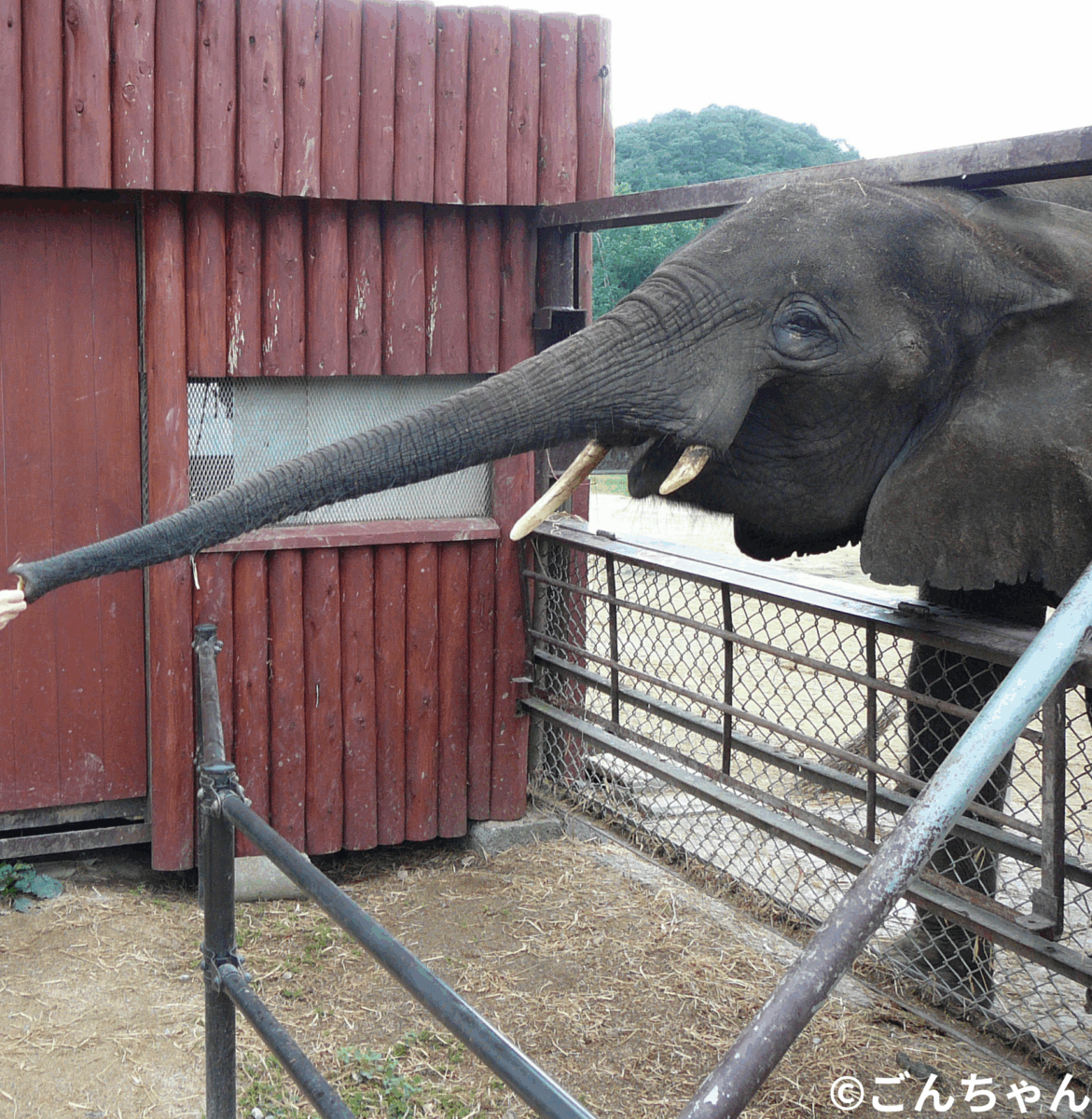

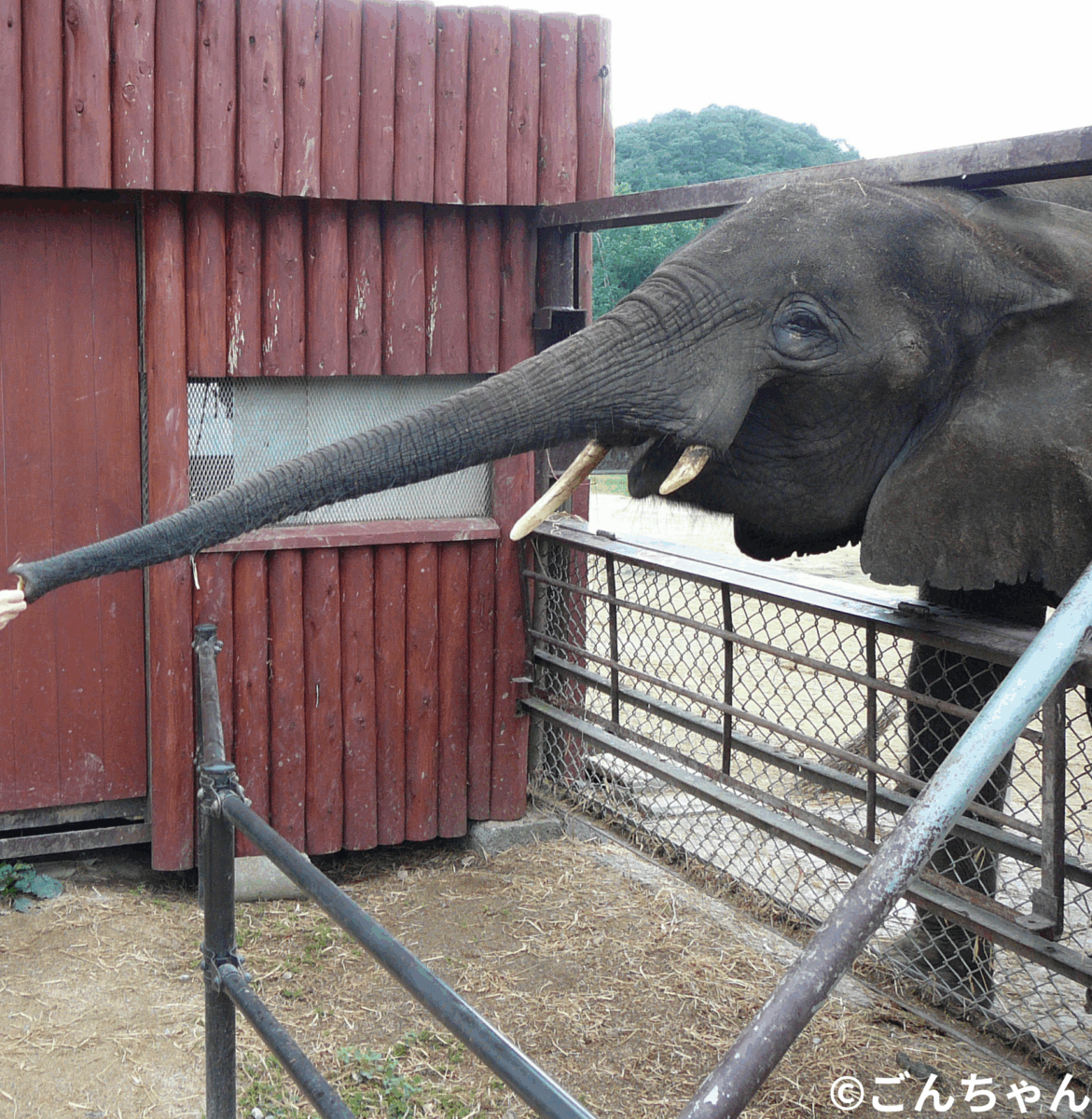

鼻を柱の外に出しているダイ。この先にあるのが給水器。冬場に水が冷たいと水を飲む量が落ちてしまうことがあるのだそうです。それを防ぐために冬場はぬるま湯が出るようになっています!

大掛かりな設備だけでなく、細やかな箇所まで配慮されたダイのための獣舎。上の光景を見たときはなるほど!と思いました。

そして、ダイを秋吉台から安佐へ移動するため、輸送箱に彼に入ってもらう必要がありました。

ゾウのパワーに耐えうるよう、鋼鉄製の箱です。安全に彼を運ぶためには、箱の中で落ち着いてもらい、安全な場所だとわかってもらう必要があります。

2019年頃より飼育員さんと二人三脚で、箱に慣れてもらうためのトレーニングが行なわれていました。私が2020年に秋吉台を訪れたときはトレーニングは順調で、飼育員さんは、彼は箱に入って落ち着いて餌を食べているとおっしゃっていました。

このトレーニングが功を奏し、無事秋吉台を出発し、安佐動物公園に到着したのでした。彼が環境に慣れてから、メイとのお見合いが始まりました。

初めての通路越しの接触から、お互い鼻を高く上げたり匂いを嗅ぎあったり、鼻を伸ばしたりと仲の良さそうな雰囲気だったと聞きました。

いざ、ダイをメイのいる運動場に移動して繁殖のための同居をしようとすると、慎重なダイは通路より先に行かなかったのだそう。そのため、ダイのいる運動場でメイとの同居が行なわれました。

同居は、メイの発情のタイミングにあわせ、両者の反応を見て実施されました。

発情のタイミングを知るために、岐阜大学と共同研究を行ない、血液や糞に含まれる性ホルモンを測定し、そこから周期をつかむことで同居のタイミングを探ったのだそうです。

2023年6月に、メイが初めてマウントを受け入れました。その後も発情時期を予想して同居を行い、

2023年12月8日に待望の交尾に至りました!

私もSNSなどでダイとメイとの動向を見ていたこともあり、このニュースを聞いたときはおお!と驚いたことを覚えています。

次の発情に向けて備えていたそうですが、ダイの反応があまりよくなく、血液検査やホルモン検査で妊娠の可能性を示す結果が出ました。2024年7月に様々な機関の協力を得てエコー検査を行なったところ、

健康に育つ胎子の姿が確認できたのだそうです!

ゾウの妊娠期間は約2年と長く、またメイが妊娠したときは推定24歳と初産としては遅めの年齢でした。そのため、出産やその後に向けて入念に準備が整えられました。その中には、クラウドファンディングを活用して一般の方からも寄付を募り、多額の寄付が集まりました!

メイは推定2歳で来園したため、初の出産で無事子育てできるか心配されていましたが、しっかりと赤ちゃんの面倒を見ているのだそうです。

親子の様子は、公式XやInstagramでも頻繁に情報発信されています!興味がある方はぜひご覧ください。

野生の動物と異なり、動物園の動物は野生と比べ観察が容易です。来歴、個体の性格、繁殖歴などさまざまな情報が分かっている場合が多いといわれています。今回の繁殖プロジェクトでは、交尾日から出産日までの期間が明確であることで、マルミミゾウの繁殖や妊娠期間の情報の充実が期待できると考えています。

さらに、親子の成長を通じて、こどもの成長の仕方や、それに伴う行動の変化などを詳細に記録することもでき、

マルミミゾウという生き物についての理解が深まると思っております。

理解が深まれば、野生での保全活動や救護活動などにも活用できる可能性があり、マルミミゾウを守ることにも大きく繋がると考えています。

4.赤ちゃん公開で注意したいこと

先日の9月17日(水)からメイと赤ちゃんの公開が時間限定で始まりました。詳しい注意事項については公式HPをご覧いただくとして、個人的に注意したいことを2点述べたいと思っております。

1.フラッシュの設定はOFFにしておこう!

カメラのフラッシュ撮影で、動物が驚いたり、それが元で柵や障害物にぶつかって事故が起こる可能性があります。

また、他のお客さまに迷惑をかけてしまうなど良くないことが多数ございます。

フラッシュ禁止について、下記の記事にて詳しく紹介されています。興味がある方はぜひご覧ください!

親子の微笑ましい姿を記録に残すため、写真撮影をされる方が多いと思いますので、撮影する前に、きちんとフラッシュをOFFにしましょう!

2.ゆずり合いの精神

見たいものに夢中になっていると、どうしても後ろや周りが見えにくいことがあるかと思います。

ずっと占拠していることで他の方の通行をジャマしたり、自分と同じように親子を見たい方が見られなくなってしまうことにも繋がってしまいます。

特にカメラなどで撮影していると、前方の動物に注意がいってしまいがちなところがあると思います。

そのため、観察や撮影をするときは、適度に周りを見て、後ろの方に自分のいる場所をゆずったりなど

ゆずり合いの精神が必要だと考えております。

そのため、撮影するために踏み台や脚立を使うことは、個人的には論外と考えています。脚立などから自分が落ちるリスクだけでなく、脚立があるせいで他の方の通行や観覧をジャマしてしまうことが多々あります。

親子を見に行かれる方には、公式からのルールを守って、ゆずり合いの精神をもって、親子の成長を見守っていけると訪れる方にとっても、親子にとっても良いのではないかと思っております!

最後に・・・

後編では、全世界で飼育されているマルミミゾウの個体紹介、今まで日本で暮らした個体の紹介、安佐動物公園での繁殖プロジェクトや親子を見るときに注意事項などを紹介しました。

今回の親子の一般公開を見に行かれる前や後に、前編と後編を合わせて読んでいただくことで、より深くマルミミゾウのことを知っていただけると幸いです。

個人的にも、今回の親子の一般公開を通して、マルミミゾウのことができるだけ多くの方に伝われば良いなと思っております!

もし興味がわいた方がいらっしゃいましたら、ぜひ広島市安佐動物公園に足を運んでみてください!

本記事作成に当たり、沖縄こどもの国で過ごしたベベの写真を提供してくださったATLASさま、秋吉台自然動物公園サファリランドで過ごしたミミの写真を提供してくださったごんちゃんさまに改めてこの場で感謝を申し上げます。

(1) Elphant photo lexicon https://elefanten-fotolexikon.eu/profile/africa/ivory-coast/abidjan-abidjan-zoo/can/

(2) 沖縄こどもの国飼育課編 (1999) 動物園へ行こう 琉球出版社

(3) 雄のマルミミゾウ「ダイ」の公開 (7/16) http://www.asazoo.jp/event/news/animal/4960.php

(4) 佐々木直行(2022)マルミミゾウ ダイがやってきた!広島市安佐動物公園 すづくり第51巻 第3号 公益財団法人 広島市みどり生き物協会