はじめに

Toki

Tokiこんにちは!マレーシア在住のTokiです!

私は海外で育ったこともあり、これまでさまざまな英語に触れてきました。

学校で習う「正しい英語」だけでなく、現地の人たちが使うユニークな表現や、ちょっと笑ってしまうようなスラングもたくさん耳にしてきました。

この記事では、「動物の名前」をテーマに、意外な意味になってしまうスラング(俗語)の表現をご紹介していきます。動物や動物園とは直接関係はないですが、動物好きの方なら楽しめる内容だと思っています。

「えっ、そんな意味だったの!?」と驚くこと間違いなし!

- この記事は特定の国、文化、人種、言語等を否定・差別するものではありません

- この記事は記載されている単語の使用を助長するものではありません

- この記事に記載されている単語の翻訳例は一例であり、別の意味を持つこともあります

- この記事はその性質上、一部性的・暴力的な表現をしております

- この記事はいかなる犯罪・ハラスメントを助長するものではありません

予めご了承ください。

この記事をきっかけに、英語の面白さ、そして動物の名前に隠れた一面にも興味を持ってもらえたら嬉しいです。

海外には「文化の違い」があります。知らずに恥をかいたり、思わぬトラブルになるのを防ぐためにも、あらかじめ知っておくことも大切だと思い、この内容を掲載しています!

その動物の名前、悪口です!

まずは、悪口として使われる動物の名前を見てみましょう。

日本語では”馬鹿(バカ)”のように、漢字に動物の名前が含まれていて、それが悪口になることがありますよね。

一方、英語の場合は少し違っていて、単語そのものがストレートに悪口として使われるケースが多いんです。

由来や隠された意味ではなく、”この単語=悪口”として使われているのが特徴です。

Turkey (七面鳥)

クリスマスの食卓に欠かせないと言われている七面鳥ですが、英語の”Turkey”はマイナス面の意味を持つ俗語です。人に対して言う場合は、”まぬけ”や”バカ”の意味を持ちます。物に対して言う場合もマイナスな意味でして、“失敗作”という意味を持ちます。

Chicken(ニワトリ)

七面鳥同様に食卓を彩るニワトリですが、英語の”Chicken”は“弱虫”や”臆病者”という意味を持ちます。この俗語を一躍有名にしたのが、タイムマシンが登場する某SF映画三部作です。主人公がこの言葉をとても嫌がっていたのを覚えている方もいるかもしれませんね。

日本では早起きの人を“ニワトリのように早起き”と誉めることもありますが、そのまま訳すととても失礼に聞こえます。

Peacock(クジャク)

こちらも鳥の名前。オスがメスに奇麗な羽でアピールすることで知られるクジャクですが、その姿がそのまま英語の俗語になっています。”Peacock”は“気取り屋”や”見栄っ張り”という意味を持ち、特に男性が派手な服装や言動で注目を集めようとする様子を指すことが多いようです。

その動物の名前、性的です!

続いては、性的な意味を持つ単語を見ていきましょう。

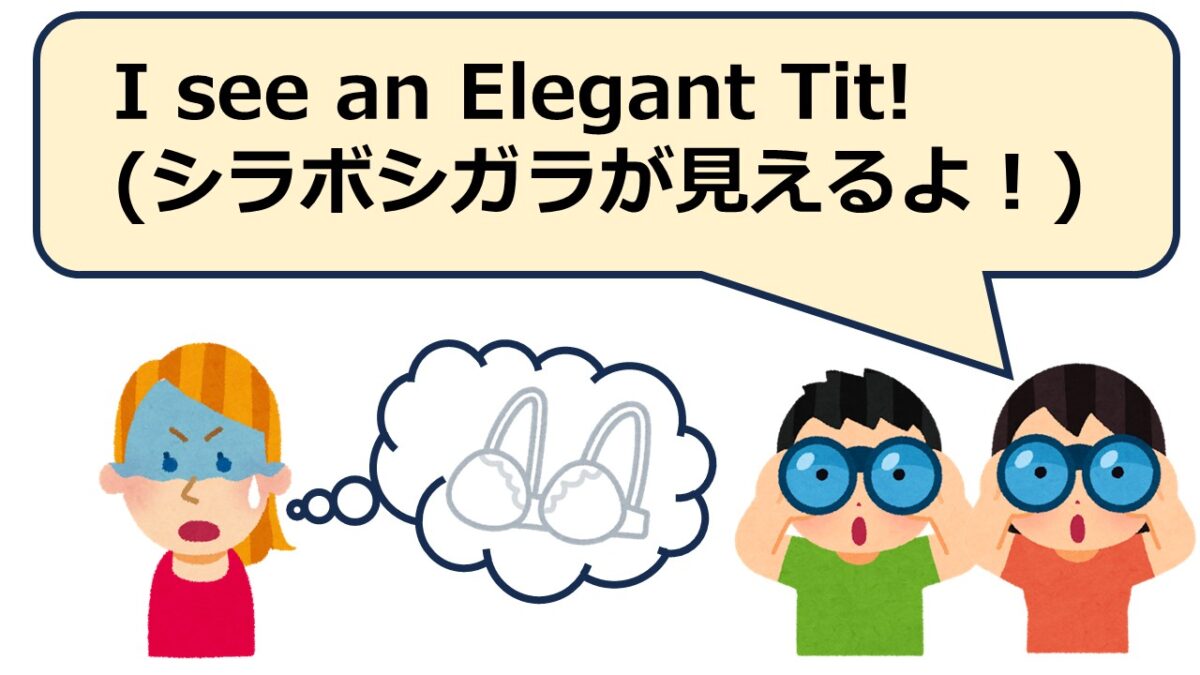

Tit(シジュウカラの仲間)

日本では身近な鳥であるシジュウカラの仲間ですが、英名の“Tit”は女性の胸を意味する俗語です。シジュウカラの仲間は種類が多いので、種名が性的な意味になってしまうケースも少なくないです。代表的な例を見てみましょう。

| 和名 | 英名 | 英名の俗語での意味 |

| シラボシガラ | Elegant Tit | 優雅なバスト |

| ヨーロッパシジュウカラ | Great Tit | 最高のバスト |

| シジュウカラ | Japanese Tit | 日本人のバスト |

| タイワンシジュウカラ | Yellow Tit | 黄色いバスト |

| クロガラ | Dusky Tit | くすんだ色のバスト |

種名を言うと更に卑猥な言葉に聞こえてしまいますね。

例えばバードウォッチング中でも誤解されてしまうかも?動物に興味がない人からしたら、双眼鏡を覗きながら”あそこに優雅なバスト見えるぞ!”等と言っている人は完全に変態なのでご注意を…

Fox(キツネ)

世界中に広く分布するキツネの仲間ですが、英名の“Fox”は性的魅力のある女性を意味する俗語です。

日本ではクールビューティーな雰囲気を持つ顔立ちの人を”キツネ顔”とも言います。これを直訳して”Fox face”と誉め言葉として使うと、”性的魅力のある顔立ち”とも受け取れるので注意が必要です。

また、こちらとは非常に近いニュアンスで使われている言葉に猫を意味する”Cat”もありますが、こちらは少し言い回しが古いようです。

Chick(ヒヨコ)

こちらもニュアンスが近い俗語。ヒヨコを意味する”Chick”は、若い女性、特に性的対象としてみている人を指します。

日本語では新人を親しみを込めて”ひよこ”や”ひよっこ”と表現したりしますが、そのまま英語に直訳しないよう気を付けましょう。この場合は”Rookie”(ルーキー)というと同じニュアンスで伝わります。

Beaver(ビーバー)

ダムを造ることで知られるビーバーですが、”Beaver”は女性器を意味する俗語です。

日本では“働き者”や”頑張り屋”等のポジティブなイメージがありますが、英語圏では最も発言に注意すべき動物の一種です。しかし、日本と同じようなイメージもあるようで、働き者のことを誉め言葉として”Eager Beaver”(熱心なビーバー)ともいうようです。

Pussy(仔猫)

“Kitty”や”Kitten”と共に仔猫を意味するPussyですが、”Beaver”同様に女性器を意味する俗語です。近年はむしろ俗語の意味が有名になってしまい、本来の意味であまり使われなくなってしまったようです。

英語圏以外でも知られている有名な俗語のなので、この単語自体の使用を控えるのが無難でしょう。“仔猫”と言いたい場合は”Kitten”と言いましょう。覚えにくければ、日本人にとっては馴染みのある単語”Kitty”(キティ)でも通じます。

Cock(雄鶏)

ビーバーや仔猫は女性器を意味しますが、逆に雄鶏を意味する”Cock”は男性器を意味します。同様に雄鶏を意味する”Rooster”は”気取った男”という俗語の意味もありますが、万一勘違いされてもまだマシなので雄鶏を指す際はこちらの単語を使うのが無難でしょう。

ちなみに雌鶏を意味する”Hen”は”おせっかいな女”という意味を持ちます。先述の”Chicken”や”Chick”もそうですが、ニワトリに関しては俗語が多く、それだけ英語圏で昔から身近な動物ということですね。

その動物の名前、犯罪かも?

犯罪に直接関わるような俗語にも、動物の名前が使われています。

Mule(ラバ)

ウマとロバの交雑種であるラバ。英名の”Mule”は違法薬物の運び屋を意味する俗語です。ウマやロバや荷物の運搬に活用されていた時代が長かったことから定着した俗語のようです。

Canary(カナリア)

奇麗な声で鳴くことで知られるカナリアですが、英名の”Canary”は密告者や垂れ込み屋を意味する俗語です。過去に炭鉱労働者がカナリアを地下に持ち込み、有毒ガスの危険を察知していたことに由来するようです。

日本語で“カナリア”は声がきれいな人や歌が上手い人のことを指すこともありますよね。そのままのノリで使うのは気を付けましょう。

Rat(ドブネズミ)

カナリアと少し似ていますが、”Rat”は“裏切り者”や”密告者”という意味で使われます。また、”rat on”というフレーズは、”誰かを密告する、チクる”という意味になります。日本でもあまりイメージの良くないドブネズミですが、海外では日本以上に嫌われ者のようです。

Shark(サメ)

サメは獰猛なイメージがあるからか、英名の”Shark”はは詐欺師や違法な高利貸しを意味する俗語です。しかし、この単語は様々な意味を持っており、ビジネスの場では“強欲な人”という意味もあるので必ずしも犯罪がらみでない可能性もあります。

良い意味の動物の名前もある!

動物の名前は、悪い意味だけではありません。ここからは良い意味を持つ単語の見ていきましょう。

Goat(ヤギ)

“Greatest Of All Time”の頭文字をとってGOAT。“史上最高”という意味ですね。ヤギとは直接関係はないですが、スペルと発音は同一なのが厄介なところ。

例えば大活躍したスポーツ選手に対して“あいつはヤギだ”と言っているように聞こえたら、この単語を思い出しましょう!

Eagle(ワシ)

食物連鎖の頂点に君臨するワシ。特にアメリカでは、ハクトウワシが国のシンボルになるなど、非常にポジティブなイメージを持っています。英名の”Eagle”は俗語だと“鋭い観察力を持つ人”や”優秀な人”という意味を持ち、この動物が如何に人々に愛されているかがわかりますね。

また、このように洞察力のある人の行動を”ワシの目”を意味する”Eagle Eye”と言ったり、給料日のことを”Eagle Day”と言ったりと動物の名前そのものだけではなく様々な熟語にも良い意味で含まれています。

Lion(ライオン)

ライオンはその力強さから世界各地で力のシンボルとして知られていますが、英語の俗語でも“重要人物”や”権力者”という意味を持ちます。

また、ワシ同様に熟語にも多く使われており、”勇敢な人”を意味する”Lion Heart”も有名です。日本ではこの単語は平成を代表するエンタメ界のレジェンドグループの楽曲として有名ですね。

ことわざにも動物の名前が!

ここまでは俗語の単語を紹介してきました。最後に、ことわざに使われている動物の名前も少し紹介しましょう。

Raining cats and dogs

Raining cats and dogは直訳すると”雨で犬と猫が降っている”という意味になりますが、本来の意味は“大雨が降っている”です。語源は諸説ありますが、イギリスでは昔から”犬や猫が集まると騒がしい”と言われていて、それが転じて大きな音で雨が降ることをこのように表現するようになったと言われています。

少し不安になる表現ですが、犬や猫が降ることはないのでご安心を!

Monkey business

Monkey businessは直訳すると”猿の仕事”という意味になりますが、この場合サルは関係ありません。このことわざは“いたずら”や”不正行為”という意味を持ちます。この表現は19世紀後半のアメリカで生まれ、”monkey”(サル)が当時から落ち着きがなく、いたずら好きな動物として象徴的に使われていたことに由来します。また、”business”はここでは商売というよりも”行動”や”行為”という意味で使われており常識を欠いた行動や不正な活動を指すようになりました。

現在では、子どもがいたずらをしている時だけでなく、大人の世界でもごまかし・詐欺・違法なビジネスなどを表現する際にも使われることがあります。たとえば、企業や政治の場面で”There’s some monkey business going on.”(何か裏で怪しいことをしている)」のように、疑わしい動きや不正行為の可能性をほのめかす言い回しとして用いられることもあります。

Rat race

直訳すると”ドブネズミの競争”という意味を持つこのことわざ。“激しい生存競争”を意味し、特に終わりの見えない消耗戦や、精神的に疲弊するライフスタイルを批判的に表現する言葉として使われています。

ビジネスや都会の生活を語る場面でよく登場し、”Escape the rat race”(Rat raceから抜け出したい)というフレーズは、より自由でゆとりのある生き方を求める人たちの象徴的な言い回しにもなっています。つまり、この表現は単に競争の激しさを伝えるだけでなく、「本当に自分は何のために働いているのか?」という、生き方や働き方を見直すきっかけを与えてくれる言葉でもあります。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

動物好きの人からすると、つい何かを例える際に動物を引き合いに出したくなりますが、それをそのまま英語に置き換えてしまうと、意図しないニュアンスや、時にはスラング的な意味として伝わってしまうこともあります。

たとえば、「fox」はキツネではありますが、英語では「魅力的な女性」を意味することがありますし、「rat」はドブネズミというよりも「裏切り者」という強い否定的な意味を持つこともあります。動物たちの名前が、愛らしいイメージとは裏腹に、人間の行動や性格、社会的な立場を表す象徴的な言葉として機能しているのが英語スラングの面白さです。

今回の記事を書くにあたって改めてこうした単語を集めてみたところ、想像以上に多くの動物の名前が集まり、まるで言葉の中にもうひとつの動物園が存在しているような感覚になりました。一見ただの単語に思える動物の名前が、それぞれ特有のニュアンスや文化的背景を背負いながら使われているのはとても興味深く、語学の奥深さを再確認する機会にもなりました。

英語を学ぶということは、単語の意味を覚えるだけでなく、その裏にある文化や価値観、ユーモアや皮肉を知ることでもあります。動物の名前をきっかけに、そんな英語の世界の面白さに触れていただけたなら嬉しく思います。

この記事が、皆さんにとって英語学習のヒントや、小さな「へぇ!」のきっかけになり、さらには動物や言葉への興味が深まる一助となれば幸いです。