はじめに

Toki

Tokiこんにちは!マレーシア在住のTokiです!

みなさん、動物園や水族館で写真撮るときって、フラッシュを焚いていますか?おそらく大半の方が焚いていないと思います。園館のルールでも、フラッシュ撮影の禁止を明記している場所は多いですよね。

上記のような掲示を見たことある方も多いと思います。しかし、“動物に悪影響を与えるかもしれない”となんとなくは思っていても、どのような影響があるのか、しっかりと理由を説明できる方は意外と少ないのではないでしょうか。

この記事では、園館でのフラッシュ撮影について、何故禁止されているのかを科学的な側面も交えて紹介していきます。

「フラッシュ禁止」はただのマナーではなく、展示動物を守るためのルールです。

- この記事は特定の施設、会社、製品、個人等を否定・攻撃するものではありません

- 施設を訪問する際は必ず各施設のルールを守って撮影をしてください

- この記事で紹介する例はあくまで一例であり、全ての動物・施設に当てはまるわけではありません

フラッシュとは?

まず、「フラッシュ」の定義を定めておきましょう。デジタル大辞泉による「フラッシュ」の定義はこちらです:

こちらはカメラに付属する機能で、一般的に「フラッシュ」と聞くとこれを思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。しかし近年、スマートフォンやカメラ用アクセサリの普及により、フラッシュ以外にも強い光を発する機能を持つ機器が登場しています。

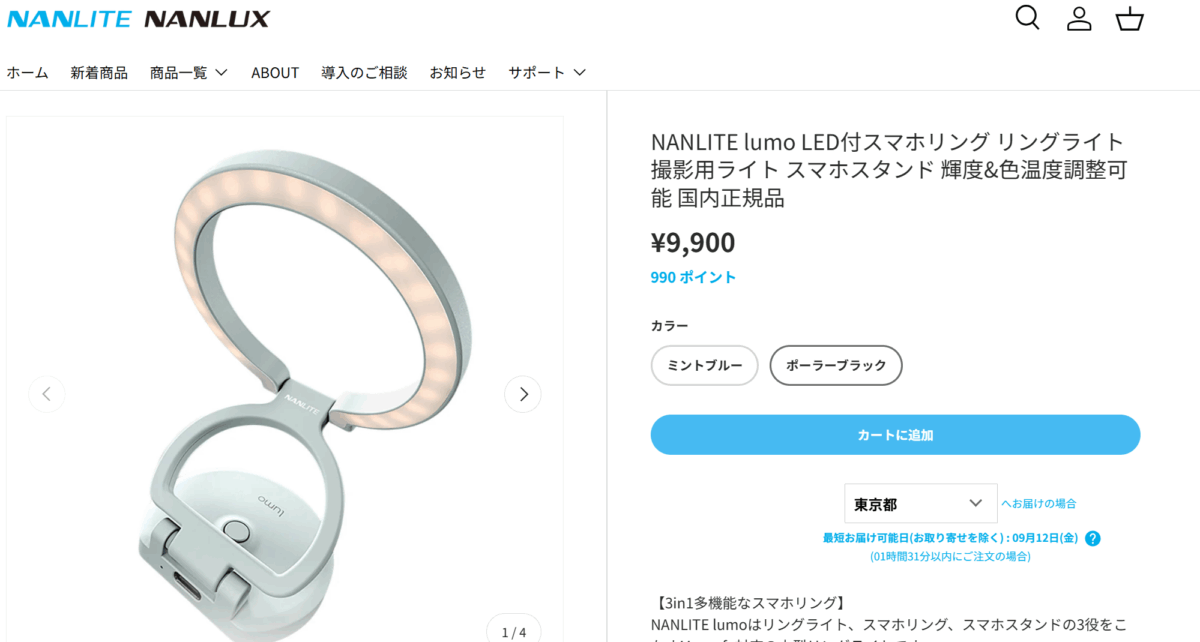

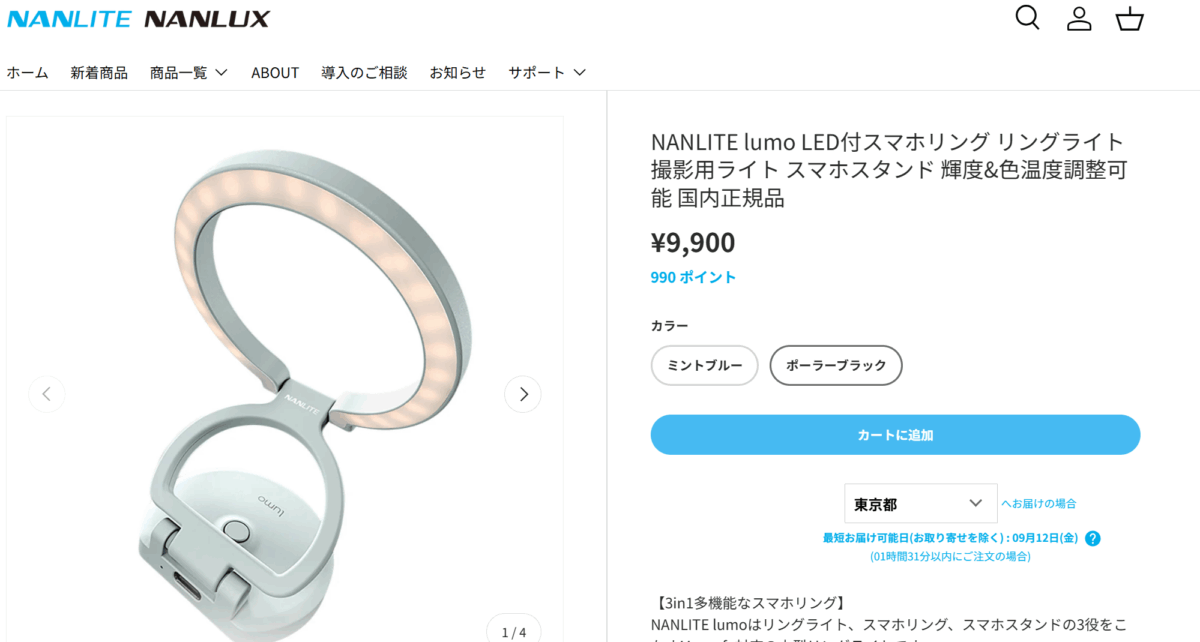

例えばこちらのLEDライト。スマートフォンに装着できるコンパクトな設計がアピールされており、動画などの撮影用としては非常に有用なアクセサリと思われます。

しかし、仮に動物園や水族館で展示に照射した場合、その強い光源により動物に対してはフラッシュと同等の影響が出ると考えられます。

また、外付けのアクセサリではなくても、スマートフォンで動画を撮影する際に自動で背面のライトが点灯する場合もあります。この投稿では、便宜上このようなライトも含め、全ての光源を発する機器を「フラッシュ」として扱います。

何故「フラッシュ禁止」なのか?

さて、フラッシュの定義を定めたところで、何故フラッシュ撮影が禁止されているのかを考えてみましょう。一般的に、このような理由が考えられます:

動物への影響

- 驚かせてストレスを与える:突然の強い光は動物を驚かせ、不安やストレス反応を引き起こす。

- 健康や安全に悪影響:鳥類や夜行性動物は光に敏感で、視力や行動リズムに影響を与える可能性がある。

- 事故のリスク:驚いた動物が暴れて自傷したり、檻にぶつかったりする危険がある。

動物園全体の管理上の理由

- 繁殖や子育てへの影響:育児中の親や幼獣が驚いて放棄するリスク。

- 動物のリズム維持:夜行性動物館や暗室展示で、照明管理が乱れると生態展示の意味が薄れる。

来園者や施設側の観点

- 鑑賞体験を守る:他の観客にとって、頻繁なフラッシュは眩しく不快。

- 事故防止:暗い場所でフラッシュを使うと周囲の人を眩惑させ、転倒などにつながる恐れがある。

倫理的・教育的観点

- 動物福祉への配慮:不要な刺激を避け、動物を尊重するという園の姿勢。

- ルール順守の啓発:来園者に「動物に優しい行動」を意識させる教育的意味合い。

主にこのような理由が考えられます。特に重要なのは、動物への直接的な影響でしょう。

フラッシュが与える動物への影響

では、過去の科学的な研究を基にフラッシュ撮影の動物への影響を2例紹介します。

チンパンジーでの例

イギリスのEdinburgh Zoo(エディンバラ動物園)で行われた研究によりますと、チンパンジーたちは来園者の行動によって大きな影響を受けていることが明らかになりました。研究チームは、動物園で飼育される18頭のチンパンジーを対象に158時間にわたる観察を行い、あくびや自分を掻くといった「転位行動(不安やストレスのサイン)」、そして「吐き戻し・再摂取(R/R)」と呼ばれる異常行動が、どのような要因で引き起こされるのかを調べました。

その結果、来園者がフラッシュ撮影を行ったときに、チンパンジーが自分を掻く頻度が高まる傾向があることが分かりました。これは単なる偶然ではなく、「突然の強い光が不安や緊張を誘発する可能性がある」ことを示すものです。

この研究について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:

和訳:動物園で飼育されているチンパンジーにおける自己指向行動および吐き戻し・再摂取の潜在的トリガーの探索

底生魚での例

オーストラリアで行われた研究では、水中撮影でよく使われるフラッシュ撮影が魚にどのような影響を与えるのかが詳しく調べられました。ダイビングや水族館では、美しい魚たちを写真に収めたいという思いから、フラッシュを焚いて撮影する人が多くいます。しかし、その一瞬の強い光が魚の目や行動に悪影響を及ぼしているのではないか、と以前から懸念されてきました。

研究チームは、タツノオトシゴをはじめとした14種の底生魚(海底付近で生活する魚)を対象に、フィールド(海中)とラボ(水槽)で実験を行いました。具体的には、一定時間ごとにフラッシュを繰り返し当て、その後の行動変化や、網膜など視覚器官にダメージがないかを観察・分析したのです。

結果は意外なものでした。フラッシュそのものによって、魚の目に障害が生じたり、摂食行動ができなくなったりするような深刻な影響は確認されませんでした。つまり、少なくとも今回の対象魚においては、「フラッシュ光=即危険」という明確な因果関係は見つからなかったのです。

一方で、研究からもうひとつ重要なことが浮かび上がりました。ダイバーや観察者が魚に触れたり、無理に操作したりすると、強いストレス反応が見られたのです。つまり魚にとっては「光そのもの」よりも「人間の接触」の方がはるかに大きな負担になり得るということです。

この研究について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:

Behavioural and pathomorphological impacts of flash photography on benthic fishes

和訳:フラッシュ撮影が底生魚に及ぼす行動的および病理形態学的影響

この2つの研究結果が示すのは、「フラッシュ撮影の動物への影響は種類により異なる」ということです。また、フラッシュ撮影が動物に与える影響に関しては、実はまだまだ研究がされておらず、未知数な部分もあります。その為、哺乳類から無脊椎動物まで多くの動物を展示している施設では、施設全体を「フラッシュ撮影禁止」とする場所も多いです。

園内掲示の例

では、実際の掲示をいくつか見ていきましょう。

いずれも私自身が実際に訪問して見て来た掲示です。

こちらはマレーシアにあるLangkawi Nature Parkの掲示。「動物が怖がるため」と明確な理由が記載されています。

また、野生動物保護の法律と関連付け、違反した場合は約100万円の罰金や懲役刑も含めた重い罰則が適応されると記載されています。

こちらは香港にあるOcean Parkの掲示。中国語と英語で、目立つ位置に大きく書いてあります。

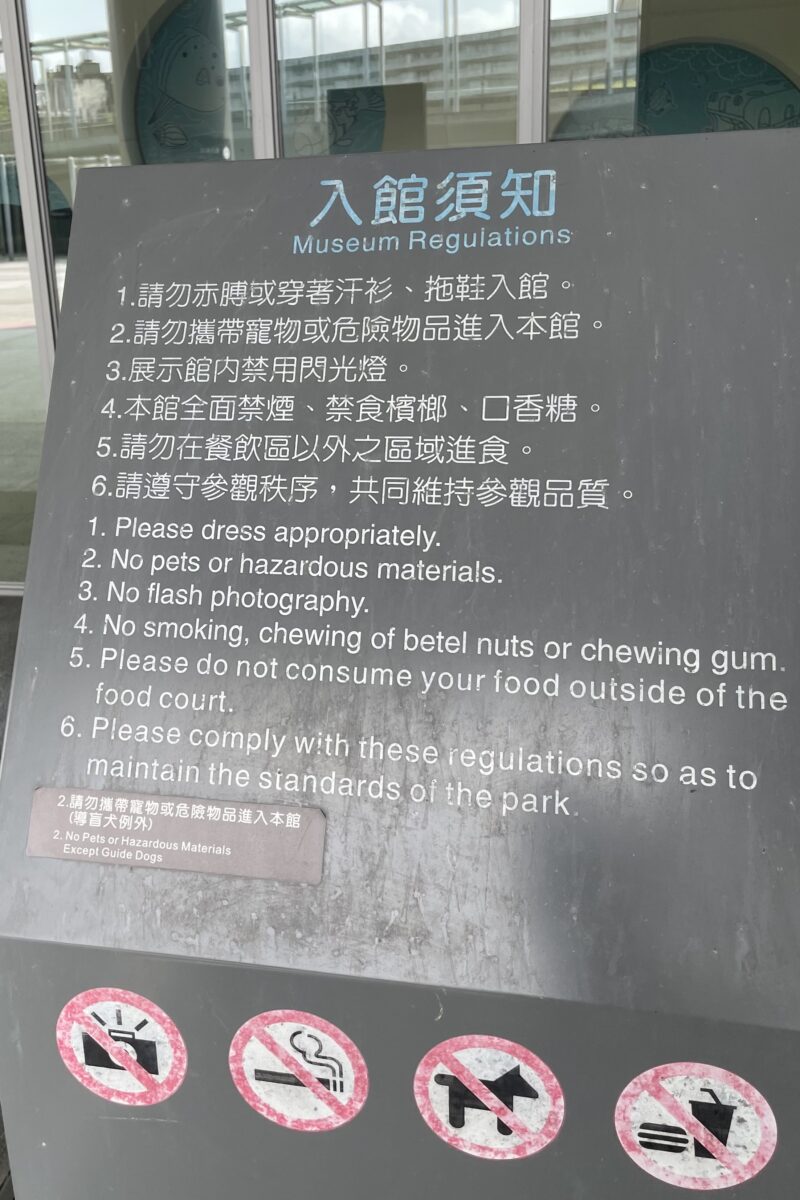

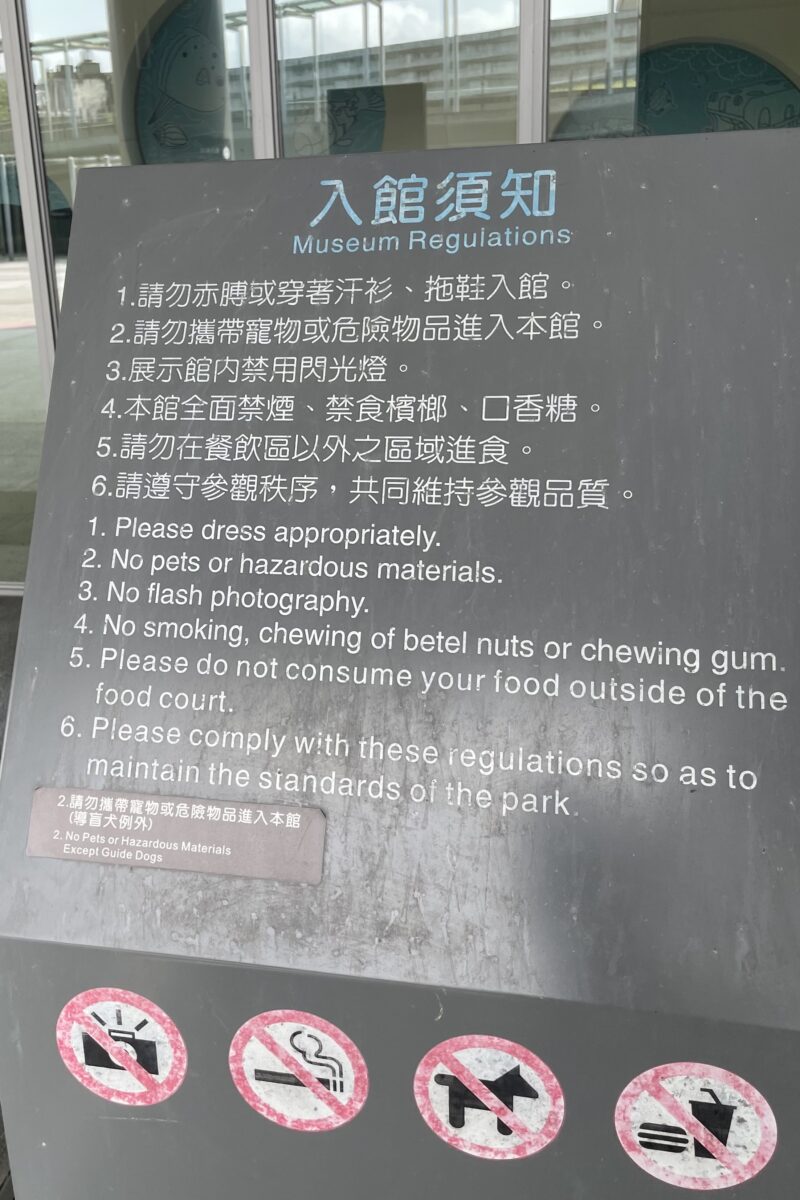

こちらは台湾にある潮境智能海洋館の掲示。中国語と英語で、入口のに他のルールとまとめて書いてあります。ここは全館フラッシュ撮影禁止です。

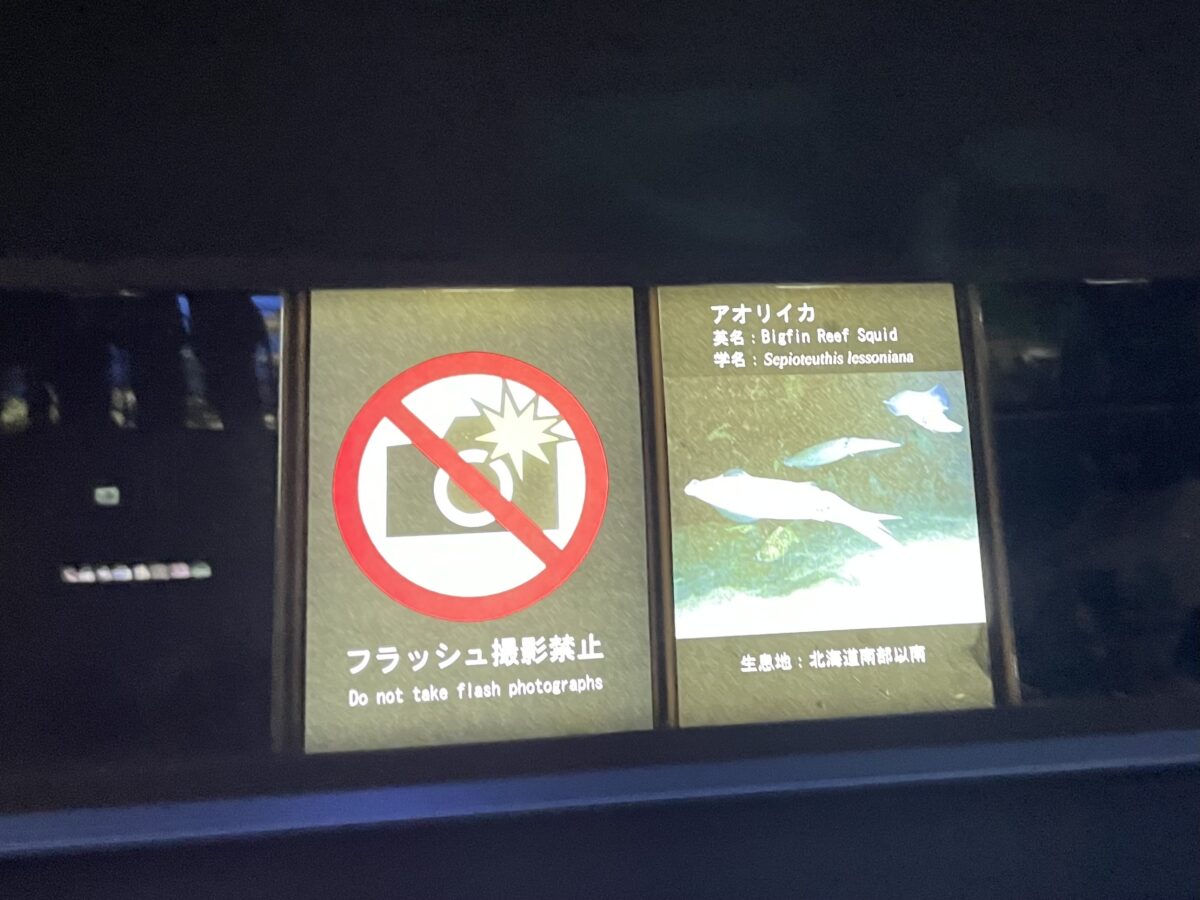

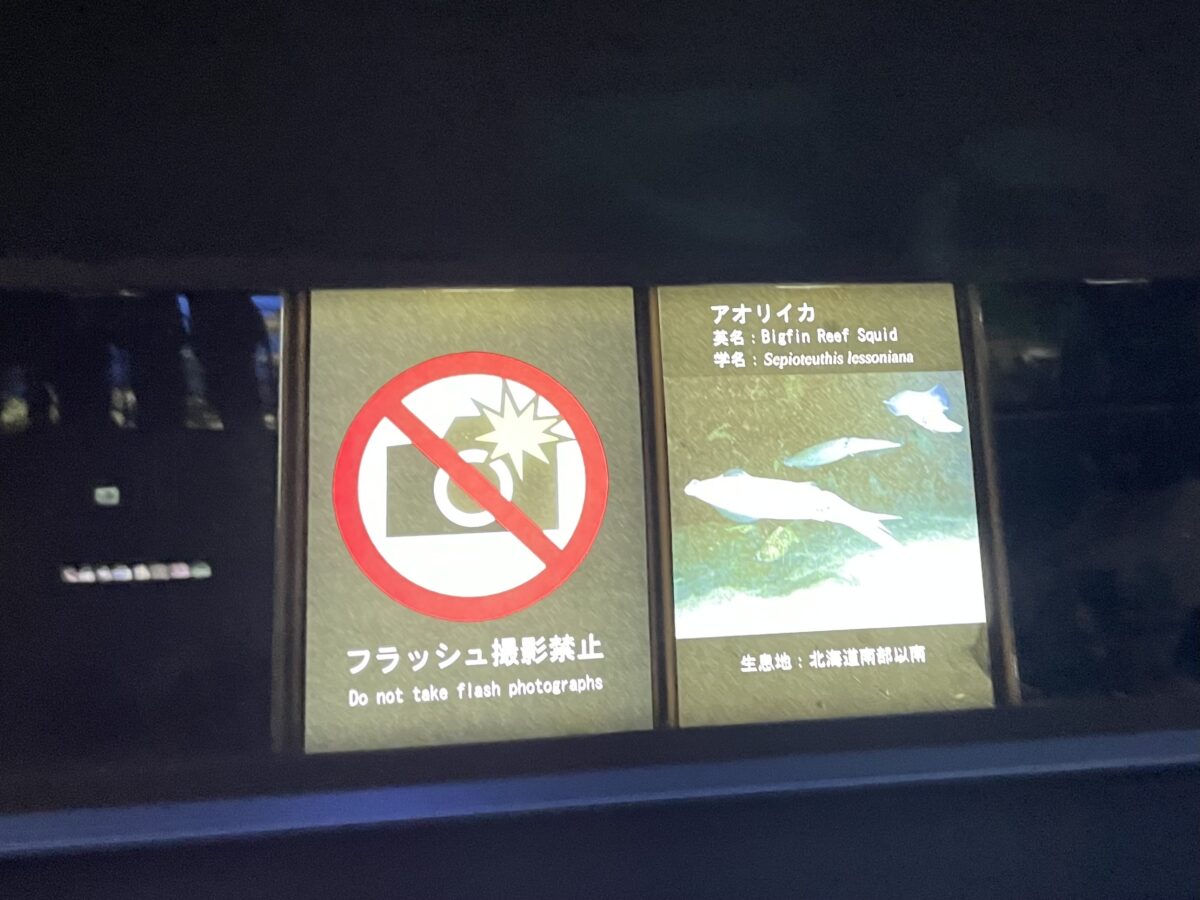

鳥羽水族館の掲示。ここは館内フラッシュ撮影可能ですが、影響が特にあると思われる展示にはこのように「フラッシュ撮影禁止」とされています。

シンガポールにあるSingapore Zooの掲示。多くの観光客が訪れるスポットのため、わかりやすくイラストでも説明しています。

掛川花鳥園の掲示。他のルールと共にイラスト付きで分かりやすく書いてあります。

記事冒頭にも登場した、マレーシアにあるSea Life Malaysiaの掲示。ユーモアのある見た目と共に、「生物の目を傷める」と禁止の理由も書いてあります。

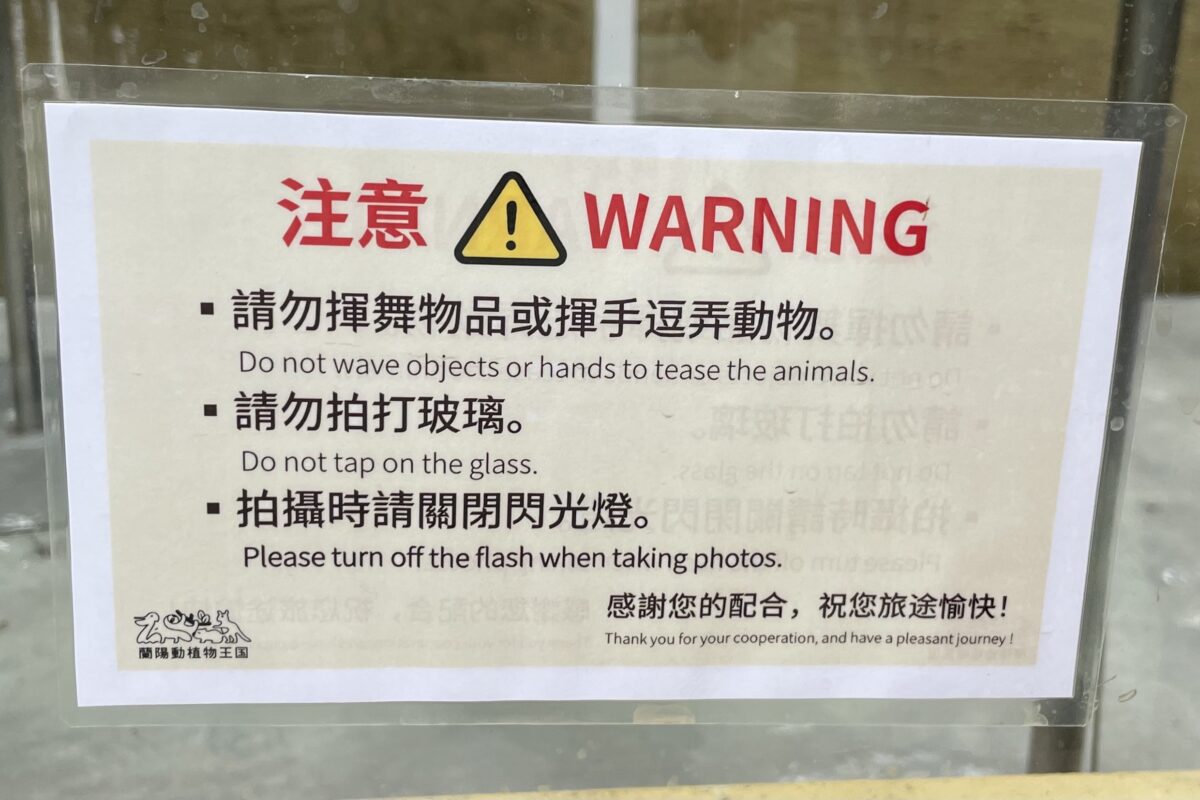

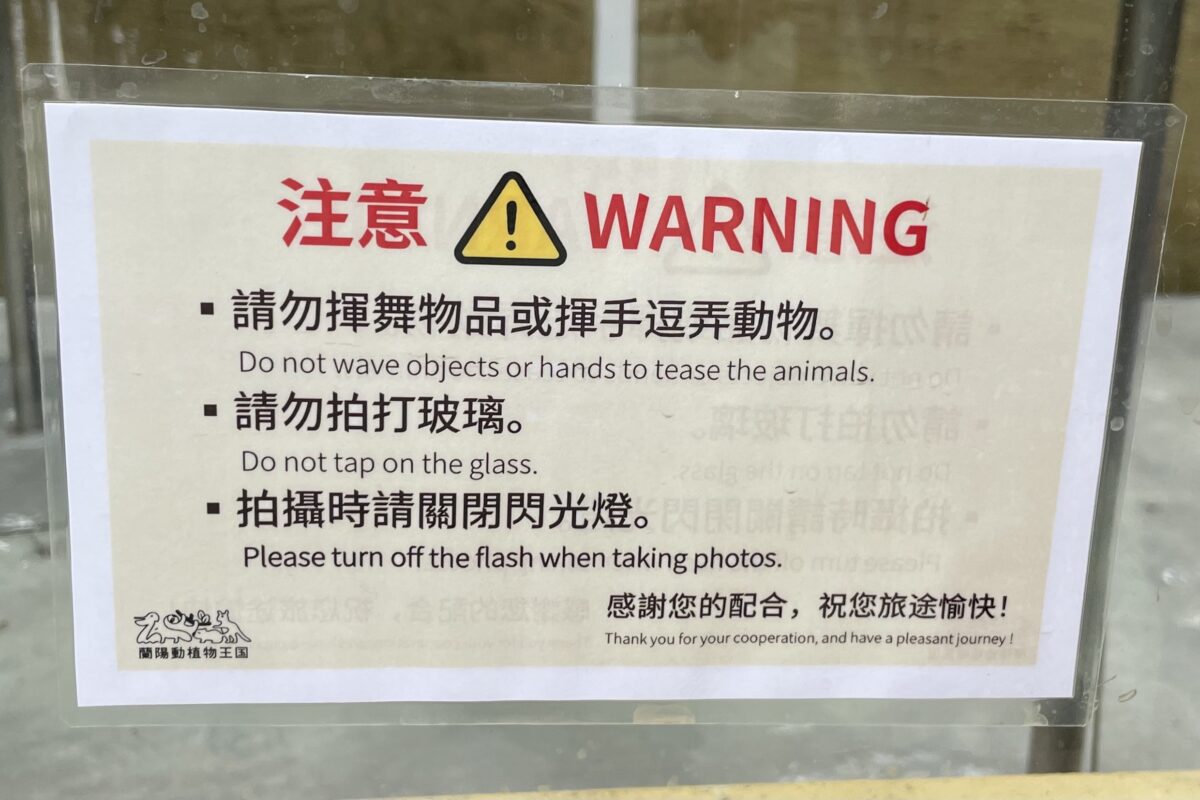

台湾にある蘭陽動植物王国の掲示。「動物をからかわない」「ガラスをたたかない」とともに重要なルールとして書いてあります。

多摩動物公園のグローワーム展示場にある掲示。「音や光の刺激で光らなくなる」と解説をしたうえで、フラッシュ撮影禁止をわかりやすく説明しています。

このように、様々な掲示方法があるのがわかりますね。

中には、文字だけの説明であり、特に外国語だと一目で内容が理解できないような掲示もあります。特に海外に遠征する際は、園内の注意書きをしっかりと理解するように気をつけましょう。

おわりに

いかがでしたでしょうか?

フラッシュ撮影が生物に及ぼす影響に関しては、まだまだ研究途中です。「影響がある」とする科学的な実験結果は、チンパンジー等ごく一部の種でしか出ていません。しかし、本格的な調査はされていなくても、動物が飼育されていく中でフラッシュ撮影に対して明らかに不快な反応を示す種や個体も少なくありません。その為、各施設が展示動物や環境によって個別のルールを設けているのが現状です。

私たち来園者は、施設を訪問する際には必ず撮影に関するルールを確認し、厳守するよう心がけましょう。「フラッシュ撮影禁止」はただのマナーではなく、動物を守るための大切なルールです。