はじめに

Toki

Tokiこんにちは!マレーシア在住のTokiです!

みなさん、「世界一危険な鳥」って聞いたことありますか?

オーストラリア北部やニューギニアに分布するヒクイドリの仲間は、このように呼ばれています。「世界一危険な鳥」というフレーズは非常にインパクトが強く、ギネス世界記録にも「Most dangerous bird」として登録されいます。また、動物園での展示などでも多く使われています。

ヒクイドリは漢字で書くと「火食鳥」なので、怖いイメージを持つ方もいるかもしれません。実際、過去に人を襲った事例もありあます。しかし、「危険」という噂だけが独り歩きし、実際にヒクイドリを見たことのある方は少ないのではないでしょうか?

ヒクイドリは実際に火を食べるわけではなく、首元に火のような赤や黄の模様があることが名前の由来です。

今回の投稿では、「世界一危険な鳥」と呼ばれるヒクイドリの仲間について、私が実際に動物園や保護施設で会って来た体験を元に、その本当の姿を紹介していきます。

ヒクイドリとは?

まずは、ヒクイドリの仲間の基本的な情報を見ていきましょう。ヒクイドリの仲間は、ニューギニア島やオーストラリア北部の熱帯雨林に生息する大型の飛べない鳥です。ダチョウやエミューと同じ「走鳥類」に分類される仲間で、世界でもっとも古い系統に属する鳥のひとつとされています。

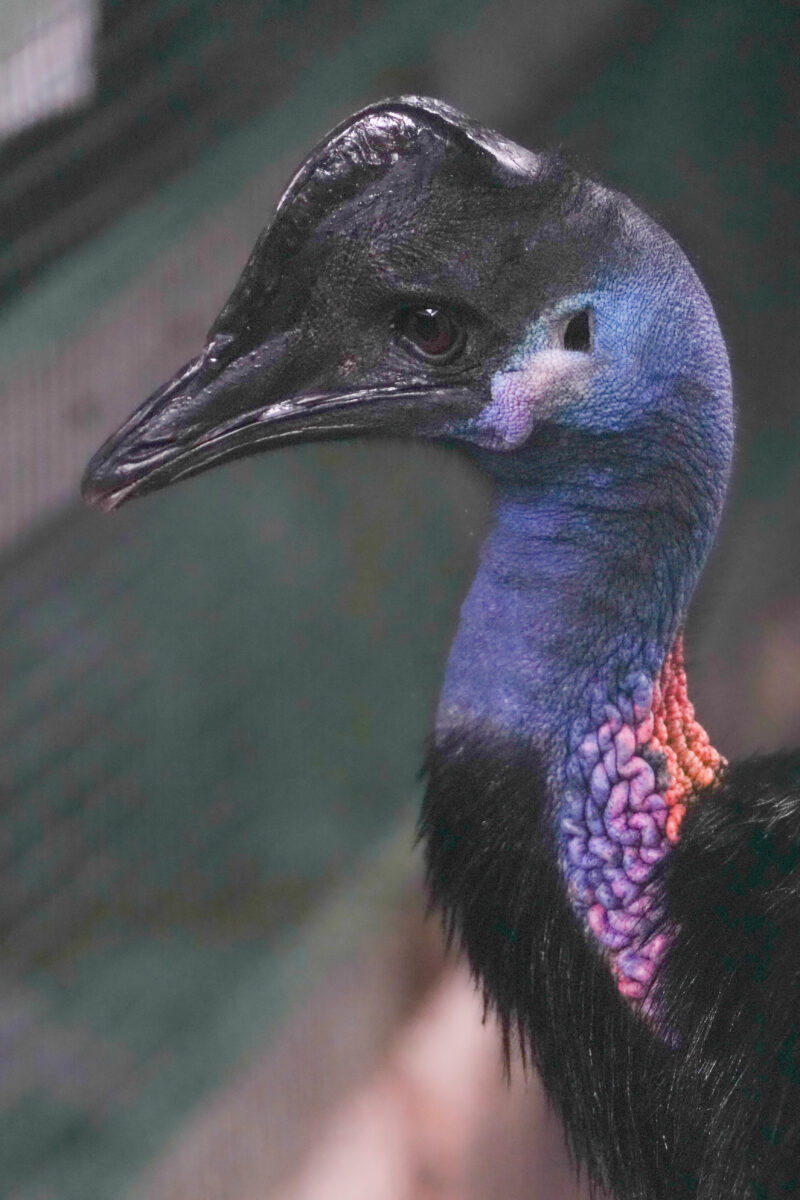

外見的特徴

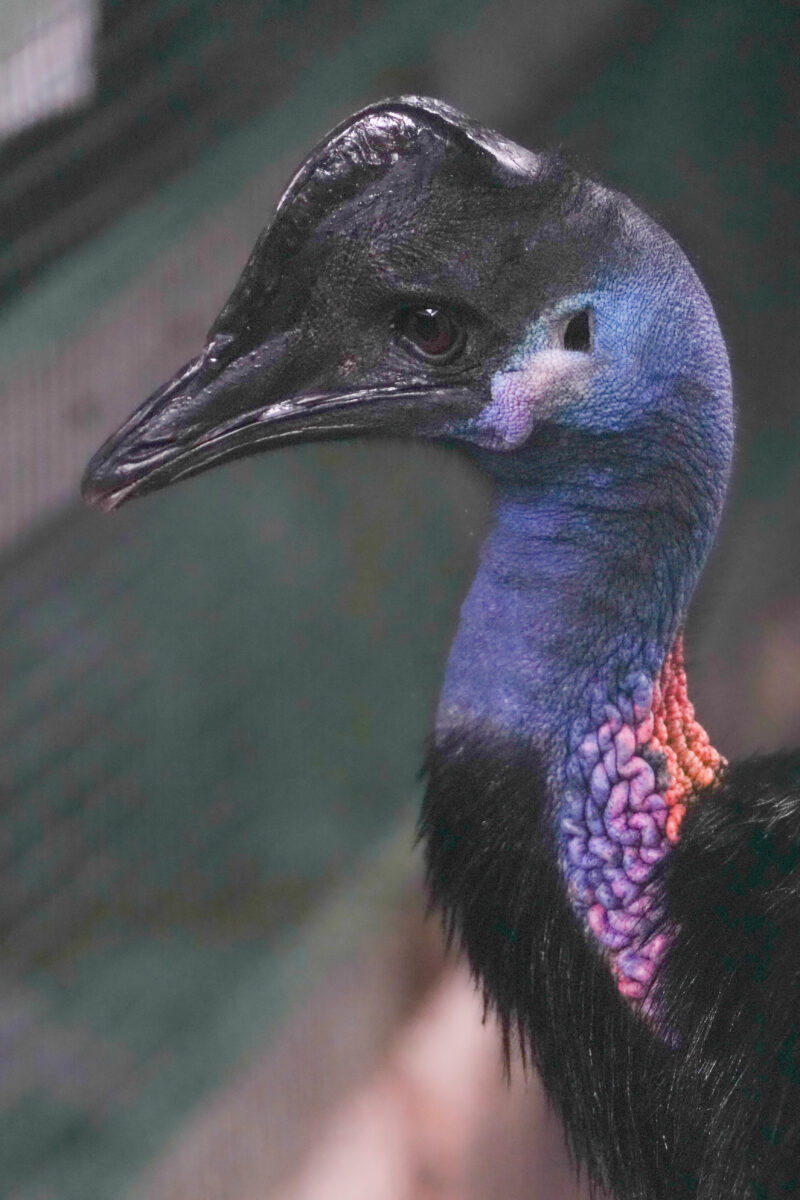

ヒクイドリの最大の特徴は、頭部にある鮮やかな青色の皮膚と、首元を飾る赤い肉垂(にくだれ)、そして頭頂に伸びる角状の突起です。この突起はは角のように硬く、熱帯雨林を歩く際に枝葉をかき分ける役割を持つと考えられています。体長は種や性別により約1.0~1.8メートル、体重は最大で70キロを超えることもあり、メスはオスよりも一回り大きくなります。翼は退化して短く、代わりに非常に強靭な足を持ち、鋭い爪を武器としています。

生態と行動

ヒクイドリは果実食性が強い雑食で、森に落ちた果物を主に食べます。その消化管を通った種子は発芽率が高まり、ヒクイドリは「森の庭師」と呼ばれるほど熱帯雨林の生態系に欠かせない存在です。行動は基本的に単独性で、繁殖期以外は群れをつくらず、広い縄張りを持って生活します。繁殖期にはオスが巣を作り、産卵後はオスだけが抱卵・育雛を行うという特徴的な習性を持っています。

文化的背景

ヒクイドリは、その独特な姿から先住民の神話や装飾品にも登場し、重要な文化的シンボルとなっています。頭の突起や羽根は伝統的な装飾に使われることもあり、地域社会と密接に関わってきました。近年では「危険な鳥」というイメージと同時に、「森を守る存在」としてエコツーリズムや自然保護の象徴としても注目されています。

世界で3種!ヒクイドリ図鑑

ヒクイドリ属には現在3種が知られています。それぞれ生息域や姿に特徴があり、同じヒクイドリの仲間でありながら、細かな違いがあります。

ヒクイドリ(Casuarius casuarius)

最も広く知られている代表種がこのヒクイドリです。ニューギニア島南部からオーストラリア北部のクイーンズランド州の熱帯雨林にかけて分布しています。体は非常に大きく、全長は最大で2メートル近くに達することもあり、3種の中で最大です。首元には2本の赤い肉垂が垂れ下がっているのが特徴で、青い顔と赤い首のコントラストがとても鮮やかです。

ヒクイドリの仲間は各地の動物園で飼育されていますが、特に本種の飼育が多いです。2本の赤い肉垂が特徴的です。

幼鳥は全身が茶色で、大人とは見た目が異なります。

動物園や現地の観光地で「世界一危険な鳥」として紹介されるのは本種が多いです。

パプアヒクイドリ(Casuarius unappendiculatus)

ニューギニア島北部の一部に生息するのがパプアヒクイドリです。首元には肉垂が1本だけしかなく、これが見分けるポイントになります。体格はヒクイドリに次いで大きく、全長は1.5~1.8メートル程度。色鮮やかな首の模様は地域によって少し違いがあり、色の違いを亜種として分類する文献もありますが、諸説あるようです。

ヒクイドリと比べて肉垂が小さく、1本なのが特徴的です。

肉垂が黄色いタイプ。他にも赤と黄色、オレンジなどのタイプがいます。

ヒクイドリとは体形が若干異なるため、慣れてくると肉垂を見ずにシルエットでもヒクイドリと区別できます。

コヒクイドリ(Casuarius bennetti)

3種の中で最も小型なのがコヒクイドリです。ニューギニア島中部の山岳地帯や周辺の島々に分布しています。全長は1~1.5メートルほどで、ヒクイドリに比べるとかなり小さいです。首の色は青や赤が見られますが、肉垂はありません。山岳の急斜面や森林に適応しており、機敏で警戒心が強い鳥です。小型といっても足の力は強く、危険性は他の種とあまり変わりません。

肉垂がないのがわかります。

同じ個体。別の角度で首周りを見ても、肉垂が見つかりません。

非常に珍しい種類で、飼育している動物園も限られています!

このように、同じヒクイドリの仲間でも比べてみると違いがわかりますね。

世界一危険な鳥?

先述したとおり、ヒクイドリは「世界一危険な鳥」と言われています。

確かに、最高時速50キロで走ることができ、鋭い爪を持っているので、万一襲われた場合はかなり危険です。その危険さから、日本では全3種が特定動物に指定されていて、飼育する場合にはマイクロチップの埋め込み等も含め様々な制限があります。

実際に、ヒクイドリは過去に人を攻撃した例が多くあります。ここでは、その例や理由を見ていきましょう。

野生のヒクイドリによる攻撃例

何故ヒクイドリは人を襲うのでしょうか?オーストラリアのQueensland Parks and Wildlife Service(クイーンズランド州公園・野生生物局)による調査に、その答えが示されています。

この調査では、過去に野生のヒクイドリが人や家畜への攻撃を行った事例221件を調べ、攻撃の要因を分析しました。その結果、221件のうち人を攻撃したのは150件で、その攻撃に関わった個体の75%は過去に人の手により餌を与えられていたことが判明しました。

攻撃の内訳として、人に対し餌を催促したことによる攻撃は全体の71%にも上り、ヒクイドリ自身や巣、雛、卵などの防衛による攻撃は僅か22%でした。また、家畜への攻撃に関しても、家畜の餌を目的としたものであるとされています。

この結果により、野生のヒクイドリによる攻撃の多くは餌付けによる食生活の変化が大きな要因であると結論付けられています。これはどの種にも言えることですが、野生動物への餌付けはその動物の食生活や人間への関わり方を大きく変える行為です。

野生動物への餌付けは絶対にやめましょう!

なお、上記の221件の攻撃による重傷者は7名、うち死者は1926年に1名とされています。

この調査に関して、更に詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:

和訳:オーストラリア・クイーンズランド州におけるヒクイドリ(Casuarius casuarius johnsonii)による人間および家畜への攻撃

さて、上記の1名の死者に関しましては、オーストラリア北部在住の16歳の少年でした。彼は自宅の敷地内に侵入したヒクイドリに対し、殺す目的で棒で叩いた後、追いかけられて転倒した際に首元を蹴られて死亡しています。

この事故については、Queensland Museum (クイーンズランド博物館)の資料に書いてありますので、興味がある方はこちらからご覧ください:

Case Histories of Attacks by Southern Cassowary in Queensland

和訳:クイーンズランド州におけるヒクイドリによる襲撃事例集

過去をさかのぼると、ニューギニアやオーストラリアの先住民族がヒクイドリに襲われて死亡したとされる例はあります。しかし、近代では野生のヒクイドリによる公的な死亡記録は上記1例のみです。

飼育下のヒクイドリによる攻撃例

では、野生ではなく飼育下の事故はどうでしょうか?

2019年にアメリカで、動物のブリーダーが飼育していたヒクイドリに襲われて死亡する事故が発生しています。この75歳の男性はヒクイドリの飼育舎内で金属製の棒を使用して卵を回収しようとしていました。その際、抱卵していた個体との接触によりに転倒したところを踏まれて死亡しています。

事故後、該当のヒクイドリは殺処分を免れ、売却されています。

この事故に関して、更に詳しく知りたい方はこちらのニュース記事をご覧ください:

Large, flightless bird attacks and kills its fallen owner

和訳:大型の飛べない鳥が、倒れた飼い主を襲って殺した

Exotic bird that killed Alachua County man auctioned off

和訳:アラチュア郡の男性を殺した外来鳥、競売にかけられる

「世界一危険な鳥」の疑問

さて、ヒクイドリにより攻撃されて人が亡くなった事例は、調べた限り上記の2件のみでした。確かに死亡とまでは行かずとも、攻撃を受けた例は多くあります。しかし、その多くが、餌付けによる行動の変化が招いた結果なのです。

いずれの死亡事故も、“被害者”である人が棒などでヒクイドリを襲ったり、卵を回収しようとしたことがきっかけで発生しています。つまり、自身や卵を守ろうとしたうえでの防衛行動であり、ヒクイドリ側もある意味“被害者”と言えるでしょう。

被害者の年齢や事故の状況にも注目です。被害者はいずれも「健康な成人」と呼ばれる年齢である18歳から65歳の範囲外で、且つ転倒後に踏まれて死亡しております。

さて、ここで疑問が残ります。

ヒクイドリは本当に「世界一危険な鳥」なのでしょうか?

実は、ヒクイドリ以上に、多くの人の命を奪っている鳥がいるんです。しかし、その鳥は「世界一危険な鳥」とは呼ばれておらず、私たちにとって非常に身近な存在なのです。

本当の「世界一危険な鳥」

ヒクイドリ以上に多くの人の命を奪っている「危険な」鳥は、実は私たちの身近にいるニワトリです。もちろん、ニワトリがヒクイドリのように物理的に人の命を奪う事故は少ないです。しかし「人類の健康への影響」という視点で見れば、ニワトリがもたらす被害は圧倒的です。

世界では毎年、鳥インフルエンザやサルモネラ菌など、ニワトリ由来の感染症で多くの人が命を落としています。たとえばWHOやCDCの報告によれば、サルモネラ感染症だけで毎年数万人規模の死者が出ており、その多くが食肉や卵に関わるケースです。つまり「鳥そのものの攻撃性」ではなく「人間社会との近さ」が、ニワトリを「もっとも人命に関わる鳥」として浮かび上がらせているのです。

また、「人にけがをさせる」という意味でも、ニワトリは外すことのできない存在です。ニワトリは多くの鳥同様に鋭い嘴や爪を持ち、それらを使って人にけがをさせる事故は多く発生しています。

実際に私もニワトリの嘴や爪による攻撃で軽い出血を伴うけがを過去に何度もしています

また、ニワトリ以外にも、人との関わりの中で「危険」とみなされる鳥は少なくありません。それぞれの鳥が持つリスクは形が異なり、攻撃性だけでなく感染症や事故といった面にも目を向ける必要があります。

ガチョウ

ヨーロッパやアジアの農村でおなじみのガチョウは、見た目以上に気が強い鳥です。侵入者に対して大声で鳴き、翼やくちばしで威嚇・攻撃することがあります。そのため古代ローマでは「番犬」ならぬ「番ガチョウ」として軍事利用されたほど。実際にガチョウに噛まれたり、追いかけられたりした経験を持つ人は少なくないでしょう。大きな怪我につながることは稀ですが、思わぬ転倒事故などが危険要因となります。

ダチョウ

世界最大の鳥であるダチョウは、ヒクイドリに匹敵する潜在的な危険性を持っています。強靭な脚力と鋭い爪で蹴られれば、ライオンさえ致命傷を負うといわれます。実際、とある研究によると、アフリカでは毎年2-3名がダチョウの蹴りにより重傷または死亡となる事故が報告されています。

ダチョウによる重症事故の症例について詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:

和訳:ダチョウによる腹部損傷

ハト

一見「平和の象徴」とされるハトですが、都市部では公衆衛生上のリスクを抱えています。大量の糞が建物を汚すだけでなく、クリプトコッカス症やオウム病など、人に感染する病原体を媒介する可能性があります。ハトに直接襲われて命を落とすことはまずありませんが、病気という形で間接的に人の健康を脅かしているのです。

総合的に考えて、私たちの身近にいる家禽がヒクイドリよりも「危険な鳥」であると言えるでしょう

「世界一危険な鳥」は被害者

ここまでの解説で、ヒクイドリによる攻撃の多くが、自身や卵などを守るためであったり、餌付けによる食生活の変化による影響が大きいことをお伝えしてきました。ここからは、彼らが被害者であることを具体的な例を示しながら紹介していきます。

タイでの事例:脱走したヒクイドリへの暴行

まずは、飼育されていたヒクイドリが被害者となってしまった例です。2012年にタイの山中にある農村にオスのヒクイドリ1羽が現れ、住民と衝突した事例があります。このヒクイドリは近くの寺院で飼育されていたものの脱走し、住民と接触した際に取り押さえられました。その後「世界一危険な鳥」として複数の村人により暴行され、歩くことができなくなるほどの重傷を負いました。

最終的に通報を受けた動物保護団体に引き取られ、そこで治療を受けてBernieとして名付けられました。後に彼はリハビリを行い、脳に障害が残りって視覚や歩行に制限があるものの自由に動き回るまで回復し、2025年現在も保護団体Wildlife Friends Foundation Thailandで飼育されています。

この個体が気になり、2025年5月に現地に会いに行ってきました。今まで見て来た他のヒクイドリを比べ、全体的に動きがぎごちないものの、専用の広い展示場を自由に動き回る姿は感動的でした。上手く飲み込むことができる食べ物のサイズが限られているため、食事の提供には細心の注意を払い、餌の大きさを測って与えていると事でした。

Bernieの展示場

餌を食べるBernie

全ての餌が食べやすい大きさに切られて提供されていました

Bernieについて詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:

この事例で興味深いことは、暴行を加えた住民たちがヒクイドリを「世界一危険な鳥」として認識していたことです。

本来タイから遠く離れたニューギニアやオーストラリア住む本種が、SNS等の不確かな情報により極端な一面のみが拡散されている例だと私は感じました。

なお、愛護団体への通報は何故か「世界一危険な鳥であるエミューを捕獲した」との内容だったそうです。

なお、この動物保護施設では他にも保護されたゾウ、トラ、チンパンジー等が飼育されています。こちらの訪問レポ-トも併せてご覧ください:

オーストラリアでの事例:ツアー会社による餌付け

続いて、野生のヒクイドリの事例です。オーストラリアの一部地域では、過去に観光ガイドがツアーの一環として野生のヒクイドリへの餌付けを行っていた例があります。

このツアー会社は、交通量の多い道路の路肩に車両を停車させ、ツアーの一環として野生のヒクイドリへの餌付けや近距離での写真撮影の機会を提供していました。この例では、下記の問題点が考えられます:

- ヒクイドリが本来は近づくべきでない大きな道路に近づく機会を与え、交通事故に巻き込まれる恐れがある

- ヒクイドリが餌付けされて行動が変化し、人に対し餌を要求するようになる

- ヒクイドリと人との過度な接近により怪我をする恐れがある

なお、餌付けされたヒクイドリが餌を求めて執拗に住民に接近する例が多く確認されています。一度人の手により餌付けされたヒクイドリは人と餌を密接に結び付け、餌を求めて接近した際に与えられないと、人を追い回す、犬を襲う、車両を損傷させるなどの大胆で危険な行動に出た例があります。

一部の人の身勝手な行動により、人とヒクイドリ双方を危険に晒していた例ですね。

上記の餌付けの例を含め、ヒクイドリとの接し方についてはオーストラリア・クイーンズランド州の機関が住民向けに情報誌を配布しています。この事例について、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:

和訳:ヒクイドリに対するマナー

ヒクイドリを守る為に

ここからは、ヒクイドリの仲間を守るための活動について紹介していきます。

まずはIUCN(国際自然保護連合)のデータを基に、個体数を見ていきましょう。

| 項目 | ヒクイドリ | パプアヒクイドリ | コヒクイドリ |

| 保全状況評価(2025年) | 低懸念 | 低懸念 | 低懸念 |

| 絶滅危惧解除年 | 2018 | 2017 | 2015 |

| 個体数推移 | 減少 | 減少 | 減少 |

| 成熟個体数 | 20,000-49,999 | 10,000-19,999 | 不明 |

3種とも過去には環境破壊や密猟等により絶滅危惧種に指定されていましたが、近年の保護活動や個体数の見直しなどにより、2025年現在はいずれの種も指定解除されています。しかしながら、いずれの種も個体数は減少傾向にあり、コヒクイドリに至っては個体数も不明であることから、引き続き個体数への注意が必要とされています。

ここからは、ヒクイドリの具体的な保護活動について紹介します。

ロードキルの対策

過去にオーストラリアで行われた調査によると、野生下のヒクイドリにおける主な死亡要因は、人間の活動に関連しています。1986年から2004年に記録された140件の死亡例を調査したところ、55%が車両との衝突によるものでした。特にクイーンズランド州のMission Beach周辺は事故の多いことで知られ、以前からこのような対策が取られています:

- ドライバーに対して注意を促す標識の追加

- 道路上に注意を促す凹凸を追加

- ドライバーへの注意喚起

- 制限速度の引き下げ

- 速度違反者への罰則の強化

いずれも効果はあるとされるものの、事故削減の切り札にはなりませんでした。過去の取り組みについて、詳しく知りたい方はこちらをご覧ください:

Potential Solutions to Cassowary Roadkill at Mission Beach

和訳:ミッションビーチにおけるヒクイドリのロードキルへの潜在的な解決策

近年は上記に加え、AIを活用した検知システムの実証実験が進んでいます。このシステムは道路沿いに設置されたセンサーでヒクイドリを検知し、周囲を走行する車両に対して視覚的に注意を促すものです。

この新システムの導入により、対象地域でのヒクイドリのロードキルが3割以上減少した結果も出ており、今後の本格的な活用が期待されています。この取り組みについて、詳しく知りたい方はこちらのニュース記事をご覧ください:

Artificial intelligence used to reduce cassowary road deaths in Queensland

和訳:クイーンズランド州でのヒクイドリのロードキル削減にAIを活用

餌付けの対策

餌付けされた個体への対策もされています。先述したように、人により餌付けされた個体は人を襲う確率が高まります。また、直接人を襲わなくても、キャンプ場などで人に以上に接近し、荷物をあさる姿が多く目撃されています。

クイーンズランドの一部のキャンプ場では、餌付けにより多くのヒクイドリが敷地内で餌を求める姿が確認されています。これらの場所では、ヒクイドリに餌を与えないよう注意喚起をするとともに、餌付けされて行動が変化した個体に対し、人に近づかないよう再教育(re-educate)する取り組みも行われています。この取り組みは一定の効果が見受けられています。

この取り組みについて、詳しく知りたい方はこちらのニュース記事をご覧ください:

Warnings as ‘bold’ cassowaries pester north Queensland campers for food

和訳:「図々しい」ヒクイドリが北クイーンズランドのキャンプ客に食べ物をねだる

また、問題行動を起こしたヒクイドリを人の少ない地域に移送する取り組みも以前から行われています。ある例では、餌付けされたヒクイドリが住宅への侵入を試みたところを保護され、熱帯雨林の保護区に移送されています。

この例について、詳しく知りたい方はこちらのニュース記事をご覧ください:

Cassowary ‘Ruthie’ relocated after trying to break into elderly man’s home

和訳:高齢男性の家に侵入しようとしたヒクイドリ「Ruthie」が移送される

また、問題行動を起こした個体の移送の流れをスムーズにするために、地元の獣医師団体により野生のヒクイドリの鎮静化、捕獲、移送に関する実験も行われています。この実験では実際にヒクイドリ5羽を捕獲して移送し、発信機による追跡や移送方法の確立を行っています。

この取り組みについて、詳しく知りたい方はこちらのニュース記事をご覧ください:

Chemical immobilisation and satellite tagging of free-living southern cassowaries

和訳:野生ヒクイドリに対する薬剤麻酔処置と衛星発信機の装着

ヒクイドリを被害者にしないために生息地では様々な取り組みが行われています。しかし、一番大事なことは「餌付けの禁止」だということを忘れてはいけません。

オーストラリア政府はヒクイドリへの餌付けを行った人物に対し、6,452豪ドル(約63万円)の罰金を科す制度を導入しています。

おわりに

ヒクイドリは「世界一危険な鳥」と呼ばれることがありますが、実際には森の中で静かに暮らし、果実を食べて種を運ぶ「森の庭師」です。確かに大きな体や強い脚力は迫力満点ですが、彼らが本当に怖い存在かどうかは、人間との関わり方次第なのかもしれません。

今回ご紹介したように、過去の事故の多くは餌付けや人間の無理な接近が原因でした。つまり、ちょっとした心配りで「危険な鳥」から「素敵な隣人」へと印象が変わるのです。

私自身、動物園や保護施設でヒクイドリに出会うたびに、その鮮やかな色彩や堂々とした姿に見とれてしまいます。そして近くでじっと観察していると、「あれ、意外と静かで落ち着いているな」と思うこともしばしば。危険どころか、むしろ不思議な魅力にあふれた鳥なんです。

私たちにできるのは、正しい知識を持ち、距離を守って見守ること。そして彼らの生息地である森を大切にすることです。それだけで、ヒクイドリも人も安心して暮らせるはずです。

「世界一危険な鳥」という名前にちょっとドキッとした方も、この記事を通じてヒクイドリの新しい一面を知っていただけたなら嬉しいです。

最後までお読みいただきありがとうございました!